SCIENCE

「モノの科学」と「コトの科学」がまじわるとき:生物学と物理学のはざま

目次

素粒子から宇宙、社会現象まで、あらゆる事象を守備範囲にしようとする物理学者と、生命のなりたちを緻密に理解しようとする生物学者。異なる2つのサイエンスが交錯するとき、そこに何がおこるだろうか? いまから約90年前に物理学者と生物学者のあいだに勃発したある論争を例に、異分野融合の可能性を考える。

物理学者は邪魔者?

私が博士課程に入学して間もない頃、とある研究会に足を運んだことがある。その研究会には、数学・物理学・生物学の研究者が集まり、生物の数理的な研究に関する議論がされていたと記憶している。その懇親会の席で、私はたまたま隣になった生物学者と微生物の集団運動について議論していたのだが、そこに突然、ある数学者が割って入ってきて、こう言い放ったのだった。

「君は、物理屋か。物理屋は、生物屋の研究に軽く口を挟んでもっともらしい数学で説明をつけようとする。物理屋はいつも、数学屋と生物屋のコミュニケーションに割り込んで邪魔するんよ」

お酒の勢いも手伝って、大変豪快な物言いだった。呆気に取られて話を聞いていたが、私はこの数学者の言葉を、単なる酒の席のうわ言として片付けられないと感じた。物理学者は、実際そんなふうに異分野の研究者から見られているのかもしれない。同じ研究者といえども、決して一枚岩ではない。それぞれの分野には独自のカルチャーと洞察がある。異分野が出会う場所には新たなサイエンスの芽が生まれるが、ただ闇雲に異分野を混ぜ合わせると、そこには分断が生まれかねない。

キリンの斑(まだら)論争

異分野の研究者の交流を考える上で、重要な示唆を与えてくれる歴史的な事件がある。今から約90年前の1933年、エルヴィン・シュレーディンガーとポール・ディラックが量子力学の体系を作り上げてノーベル物理学賞を受賞したこの年、日本の物理学者と生物学者の間にある論争が勃発した。世に言う、〈キリンの斑(まだら)論争〉[1] である。事の発端は、岩波書店が発行する『科学』誌に、物理学者の平田森三(ひらた・もりそう)が『キリンの斑模様に就いて』[2] と題する論説を発表したことだった。

「キリンの斑模様は粘土薄膜の乾燥によるヒビ割れ模様(中略)によく類似している」

このような書き出しで始まる論説の中で、平田は、キリンの体表に見られる斑模様は胎児期の皮膜に生じた割れ目の名残ではないかというアイデアを提案した。さらに平田は、皮膜の物理的な状態の違いによって、キリンだけでなく、ヒョウやトラなどの多様な模様のバリエーションを説明できると考察した。

このアイデアに対し、生物学者の丘英通(おか・ひでみち)が強烈な批判を展開した。丘は、平田の研究手法を、見かけの類似性だけを捉えた「懐手的研究手法」と断じ、平田の研究姿勢を「きわめて危険」になりうるものと批判した[3]。丘は平田のアイデアを「理論の厳密を尊ぶ物理学者にもふさわしからぬ」とし[3]、一方の平田は、丘の批判に対して、「何かの印刷の間違いなのであろうと思う。自然科学研究の第一線に立つ丘英通理学士の言として理解に苦しむからである」[4]と応酬している。

普遍性か、多様性か、それが問題だ

〈キリンの斑(まだら)論争〉が起きた背景には、物理学者と生物学者の自然観の違いが見え隠れしている。概して物理学は、多様な自然現象に横たわる普遍的な法則を見つけ出すことを志向し、一方、生物学は、生命の多様で精緻なしくみを理解することを目指している。物理学者は宇宙の普遍性に心打たれ、生物学者は生命現象の多様さと精緻さに敬意を払っているのだ。この両者が正面衝突したできごとが〈キリンの斑(まだら)論争〉だったのではないだろうか。

平田のアイデアに対する丘の反論を読むと、それが論理的なものではなく、感情的な反駁であったことが文面から伝わってくる。生物の模様を粘土のヒビ割れに照らし合わせて普遍的なメカニズムを見つけようとした平田に対し、「複雑な生命をそんなに単純に理解することなどできない」と言わんばかりの丘の強い反感が読み取れる。

「モノの科学」と「コトの科学」

科学には大きく分けて2種類の態度がある。「モノの科学」と「コトの科学」である。例えば、生物の体の中ではたらく重要な遺伝子や分子、細胞を特定したり、素粒子を探したり、物質の性質を理解する研究は「モノの科学」といえるだろう。一方、「コトの科学」は、ある概念を発明して、個別の現象のつながりを普遍的に洞察する。

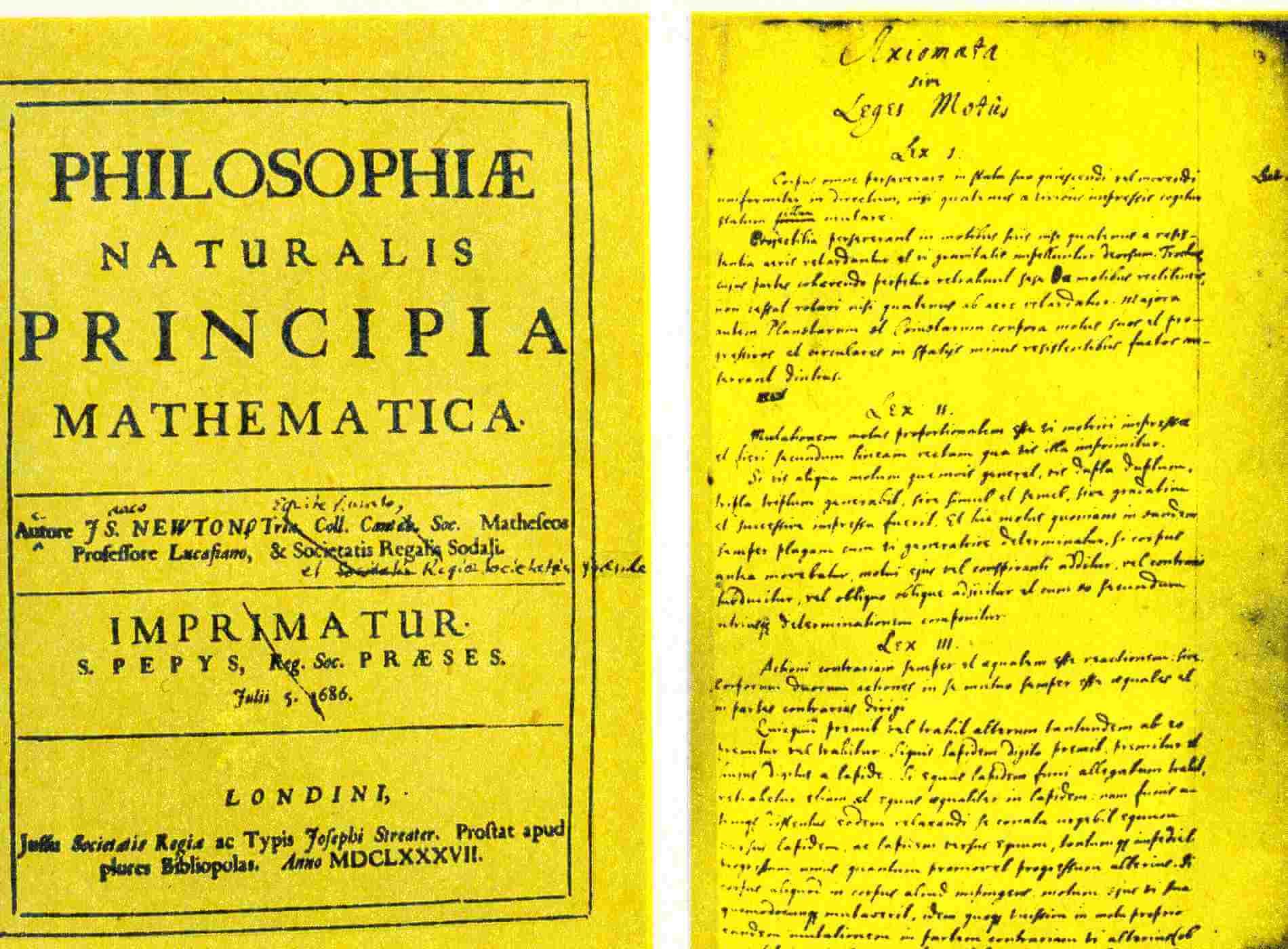

「コト」のもっとも古典的な例は、アイザック・ニュートンの万有引力の法則だろう。ニュートンは、月が地球から引力を受けて運動することと、地上のリンゴが地球から引力を受けて運動することが、共通の法則のもとでおこる同一の物理現象であることを明らかにした。ニュートンが発見した法則は、17世紀当時、神の領域と考えられていた天体の運動と、人間の領域である地上の運動を同一視できるという強烈なメッセージを持っていた。「コト」の発明によって、人間の自然観は大きく転換したのである。

また、生物学においては、子が親に似るしくみを説明する「遺伝子」の概念はきわめて普遍性が高く、生命現象を遺伝情報によって理解するという現代の生物学の中心を支えている。この他にもさまざまな「コト」が先人たちによって発明されている。例えば、「カオス(*1)」は惑星の運動にも、生き物の脳活動にも共通して見られる乱雑さの発生機構である。また、「対称性の破れ(*2)」は、物質の超伝導状態を説明するだけでなく、私たちの宇宙に質量がもたらされた起源を教えてくれる。氷がとけて水になる「相転移(*3)」もあれば、多数の自動車が渋滞をおこす「相転移」もある。「コト」の発明によって、私たちはさまざまな現象をある共通したメガネで見通すことができるようになるのである。

「モノ」がサイエンスの縦糸なら、「コト」はサイエンスの横糸である。縦糸と横糸が編み込まれて初めて一枚の織物ができあがるように、サイエンスは「モノの研究」と「コトの研究」の絶妙な連帯と緊張によって発展していくのである。〈キリンの斑論争〉では、残念ながら両者の議論は噛み合わなかった。平田のアイデアは、複雑な生化学反応などの「モノ」にはあえて立ち入ることなく、動物の体表の模様が形成される普遍的なメカニズムを「割れ目の形成」という「コト」から理解しようとした。だが、この態度は、生物を成り立たせているさまざまな「モノ」ひとつひとつを緻密に理解したい丘にとっては、価値のある取り組みとしては理解されなかった。目の前の現象からあえて距離を取る「コトの科学」と、目の前の現象そのものに密着する「モノの科学」、その違いが顕著に現れ、両者を大きく分断したのである。

寺田寅彦にみえていたもの – 生物は「割れ目」である

キリンの斑論争を語る上で欠かせないのは、物理学者・寺田寅彦(てらだ・とらひこ)の存在である。寺田は、論争が行われた『科学』誌上に『生物と割れ目』と題した論説を寄稿し[5]、空中分解しかけたキリンの斑問題を研究・発展させるための指針を示した。このときの寺田寅彦のまなざしは、今日盛んに研究されている、「パターン形成(*4)」や「自己組織化(*5)」を先見的に捉えていた[5, 6]。

寺田寅彦は「割れ目の形成」について次のように語っている。

「一体割れ目というものは、一様に分布されたエネルギーが局部的に集中される現象であり、一見熱力学第二法則に反するように見える種類のものであり、「死」の法則に背馳する「生」の原理である」

ここに出てくる「熱力学第二法則」とは、さしずめ、カフェオレをつくるプロセスに関する物理法則と考えて差し支えない。コーヒーにミルクを加えて長時間放置すると、ミルクは一様に広がり、やがて均一なカフェオレができあがる。そこには特殊なパターンができることはない。また、これを逆にたどるようなプロセス、すなわち、カフェオレの中でミルクが再び集まってきてパターンを生じるような現象は起こらない。このように、マクロな物理現象は乱雑さが増大する向きに進行するのである。このエントロピー増大の法則を、寺田寅彦は「死の法則」と呼んでいる。

一方で、生きている生命には、至る所に特殊なパターンが観察され、カフェオレで起こる「死の法則」が一見破れているように見えることがある。生物の模様や細胞分裂などに見られる「割れ目」は、「死の法則」にあたかも逆らうようにして、均一な状態の中から生まれてくる不均一なパターンであり、その形成メカニズムを知ることが生命の物理学を見出すことにつながると寺田は考えていた。寺田は、その論説の中で、「すべての生物は割れ目の集団である」とまで言っている。

生物ではない物質の世界でも、ある種の「割れ目」が生じることで、物質があたかも生き物のように振る舞う現象がある。たとえば、水と油と洗剤を混ぜ合わせると、油滴が生き物のように自発的に運動を始める「マランゴニ効果」と呼ばれる現象が知られている。この油滴の自発的な走行には、油滴の界面(寺田の言う、割れ目)で生じる表面張力の効果が重要であり、こうした点を考えても、寺田寅彦が先見的な視点を持っていたことがうかがえる。

キリンの斑論争、その後

現代の科学者は、生物の模様がどのようにつくられるのかという問題に対してどう答えるだろうか。詳細は書籍[1]を参照されたいが、現在、動物の体表にみられるさまざまな模様は、ある種の化学反応で自発的に形成される「チューリング・パターン」であると考えられている。チューリング・パターンは、暗号解読と計算機科学の研究で有名な数学者アラン・チューリングによって1952年に理論的に予測され[7]、1995年に生物学者の近藤滋(こんどう・しげる)によって、実際に生物の模様にチューリング・パターンが存在することが示されている[8]。キリンの斑論争から実に62年の歳月をかけて、「モノ」と「コト」の科学が交わり、動物の模様問題に対する解答の一端が見出されている。

学際的であるために

「異分野融合」や「学際研究」の名のもとに、異なる専門分野を超えて研究を行うことがいま強く推奨されている。「異分野融合でイノベーションの創出を」という陳腐化したスローガンを持ち出すまでもなく、異分野の接触は学問的にも産業的にも刺激的なことには違いない。異分野融合はいかにして成し遂げられるのだろうか。

寺田寅彦は次のような言葉を残している。

「問題は(中略)精密科学とはなんぞやということに帰着する。(中略)ただ現在の精密科学の学生たちの多くが、この問題にあまりにはなはだしく無関心であることは事実である。(中略)たとえば物理学の課程を立派に修得し、(中略)学位を得た後においても、何が物理学であるかについて夢想だもしないという事が可能となるわけである。もっともこれはその人が立派な一人前の物理学者となるためには少しも妨げとはならない事も事実である。(中略)それでこの学者が自分の題目だけを追究している間は少しの不都合も起こらないのであるが、一度こういう学者たちが寄り合って、互いに科学というものの本質や目的や範囲に関する各自の考えを開陳し合ってみたら、その考えがいかに区々なものであるかを発見して驚くことであろうと思う。甲が最も科学的と思う事が乙には工業的に思われたり、乙が最も科学的と考えることが甲には最も非科学的な遊戯と思われたりするという意外な事実に気がつくであろう。丙は数理の応用が最高の科学的の仕事だと考えている間に、丁は実験や測定こそ真に貴重な科学の本筋であると考えているのを発見するであろう。もっともこのようにめいめいの見解の相違する事は、必ずしも科学の進歩に妨げを生じないのみならず、あるいはかえってむしろ必要な事であるかもしれない。」[9]

上記の寺田の言葉に出てくる「物理学者」は、「科学者」と読み替えてもいいだろう。科学者がもし、自分のサイエンスが何であるかについて無自覚で、異分野のサイエンスを支える思想に想像を巡らせることがなければ、〈キリンの斑論争〉はいつでも蘇ってくる。「モノの科学」と「コトの科学」が交錯するとき、それが「生命とは何か?」という大きな問いに科学者を立ち返らせる生産的な契機であってほしいと願う。

註

(*1) カオス

ニュートンの運動方程式のように、未来の状態を決定論的に予測できるような形式をもつ物理法則のもとであっても、予測不能で乱雑な運動が生まれる現象。(*2) 対称性の破れ

鉛筆の先を下にして机の上に立てると、やがて倒れてしまう。「どの方向から見ても同じように見える対称な状態」から「ある方向に偏った非対称な状態」になること。(*3) 相転移

温度や密度などがある値を超えた途端、物質の性質が変わってしまう現象。融解・気化・凝固などが身近な例だが、一般にシステムがある「相」から別の「相」に移ることを言う。(*4) パターン形成

動物の表皮の模様や、化学反応系におけるリング状やらせん状のパターン、粘菌の集団運動の変形パターンなど、自然界では秩序的なパターンが多く見られる。(*5) 自己組織化

複数の分子や物質が集まると、全体として秩序的な状態が自発的に生まれることがある。

参照文献

松下 貢(編),平田 森三,丘 英通,寺田 寅彦,佐々 真一,佐野 雅己,西森 拓,近藤 滋(執筆),『キリンの斑論争と寺田寅彦』,岩波科学ライブラリー 220,岩波書店 (2014).

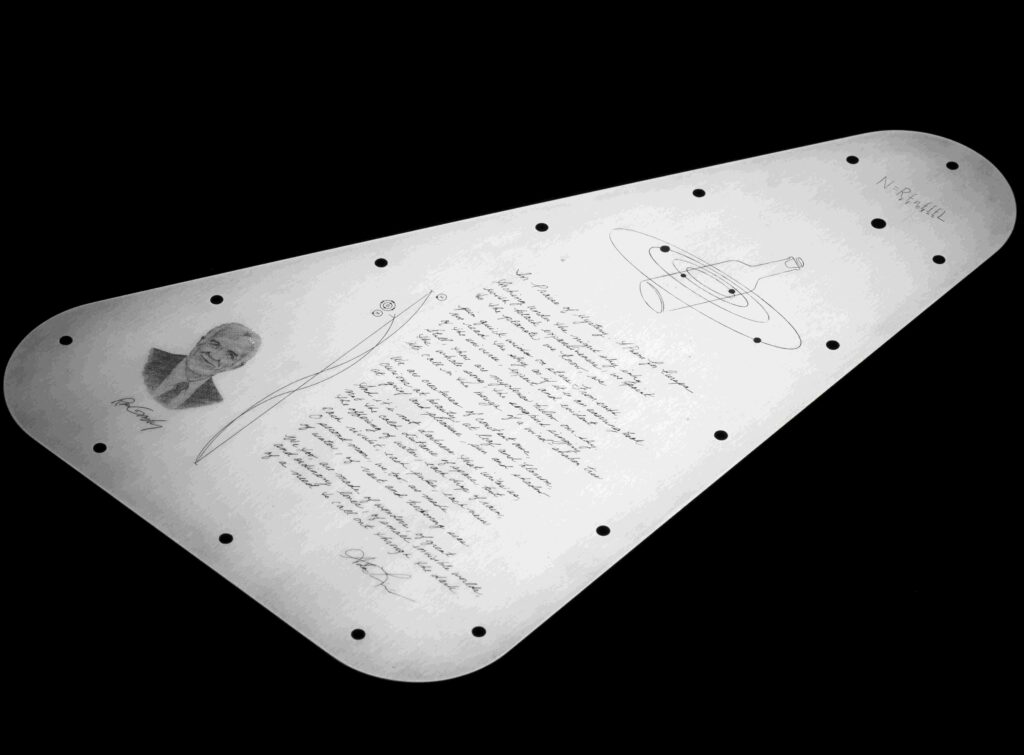

平田 森三,『キリンの斑模様に就いて』,科学,第3巻,岩波書店,1933年11月号.

丘 英通,『キリンの斑模様に関する平田氏の説に就きて』,科学,第3巻,岩波書店,1933年12月号.

平田 森三,『再びキリンの斑模様に就いて』,科学,第3巻,岩波書店,1934年1月号.

寺田 寅彦,『生き物と割れ目』,科学,第4巻,岩波書店,1934年4月号.

寺田 寅彦,『割れ目と生命』,理化学研究所彙報,第13輯 (1934).

A. M. Turing, “THE CHEMICAL BASIS OF MORPHOGENESIS”, Phil. Trans. Roy. Soc. B, Vol. 237, No. 641 (1952).

S. Kondo & R. Asai, “A reaction-diffusion wave on the skin of the marine angelfish Pomacanthus”, Nature 376 (1995).

寺田 寅彦,『ルクレチウスと科学』,『寺田寅彦随筆集 第二巻』,小宮豊隆(編),岩波文庫,岩波書店 (1947).

青空文庫:https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2347_13818.html

四万十川ミドリムシ

ライター

青森県生まれ、千葉県育ち。博士(理学)。大学院で非線形物理学を専攻し、現在は、複雑系物理の観点から生き物の行動と脳のしくみを研究している。浄土宗の僧侶。好きなSF映画は『ブレードランナー』と『平成狸合戦ぽんぽこ』。