PHILOSOPHY

環世界(ウムベルト)の散歩道で、名探偵は謎解きをする

目次

生物学者と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、「ファーブル昆虫記」のファーブルや、「進化論」のダーウィン、「遺伝学」のメンデル、「動物行動学」のローレンツや、「DNA」のワトソンとクリックあたりではないだろうか。しかし、ユクスキュルの名前をあげる人はそう多くはいないだろう。

ヤーコプ・フォン・ユクスキュル (1864-1944) は、エストニア出身のドイツの生物学者で、一風変わった視点から生き物の知覚と行動を捉えようとした異端の生物学者だった。

ユクスキュルが提唱した「環世界(ウムベルト)」という生物学上の概念は、20世紀最大の哲学者の一人とされるマルティン・ハイデッガーにも影響を与えたという。

生き物にはこの世界がどのように見えているのか——。

その問いの先にユクスキュルがたどり着いた「環世界」とは、一体どのような概念だったのだろうか。

「体験する主体」としての生き物

ユクスキュルの名著といえば、『生物からみた世界』(原題:動物と人間の環世界への散歩)である。「見えない世界の絵本」という楽しげな副題が付けられたこの本の中で、ユクスキュルは生き物を「機械」としてではなく「体験する主体」として捉えるべきだと宣言している。ユクスキュルは、生き物が体験している主観的な世界を「環世界(ウムヴェルト)」と呼び、それは「客観的な外界」とは全く異なるものだと主張した。

「ありのままの自然」というフィクション

ユクスキュルは、すべての生き物が主観的な世界で生きていることを強調する。例えば、ヘビは赤外線で物体を認識し、イルカは音波や超音波で周囲の状況を認識する。このように、生き物たちは、それぞれに備わった感覚器官で世界を切り取り、独自の感覚世界をつくりあげている。生き物が感じているのは「客観的なありのままの自然」などではなく、本来の姿から削ぎ落とされたり、強調されたりした、いわば「フィルタ越しの自然」なのだ。

関係性をつなぎかえる環世界への散策

もし私たちが、他の生き物の環世界に足を踏み入れることができたとしたら、可視光線で彩られたカラフルな視覚イメージは失われ、今までとは違う周波数帯の音が聞こえてくることだろう。それまで嗅ぎ取ることのできなかった香りに反応するようになったり、触覚の敏感さも変わるかもしれない。生き物の環世界に足を踏み入れた途端、物事の関係性と重要性は変形し、そこにはまったく新しい世界が立ち上がってくる。

〈擬人化〉という落とし穴

しかし、そのような生き物の環世界を研究する試みは、一筋縄ではいかない難しさをはらんでいる。生き物の環世界を覗き込もうとする時、私たちはしばしば「生き物の視点」に「人間の視点」を持ち込んでしまうのである。それは多くの場合、〈擬人化〉という形で現れてくる。

たとえば私たちは、マダニが哺乳類の血液を吸うために獲物が現れるまで木の上でじっとしていることを「待ち伏せる」と表現したり、メンドリがヒナの鳴き声に反応して敵を追い払うような仕草をすることを「母性本能」による「子守り」だと説明したりする。

ユクスキュルはこうした〈擬人化〉に注意を呼びかけている。彼は、このような〈擬人化〉を「純粋な自然の設計に支配されている生き物の生活に人間の日常的些事を持ち込んでしまっている」ものだと指摘している。私たち人間の環世界は、生き物を〈擬人化〉する独特の性質を持っているようだ。そのような人間の環世界で生き物の環世界を型取ってしまうと、現象の本質を見誤ってしまうかもしれない。

機能環というモデル

生き物の環世界のカタチを正確に捉えるにはどうしたらよいだろうか。生き物の感覚器官を人間に移植して、その環世界を実際に体験しなくてはいけないのだろうか。そんなことはない。

生き物の環世界のカタチをひもとくカギは、その環世界でどのような感覚が重要視され、それらがどのような関係性で結ばれているかを明らかにすることである。そのための処方箋として、ユクスキュルは「機能環」というモデルを提案している。

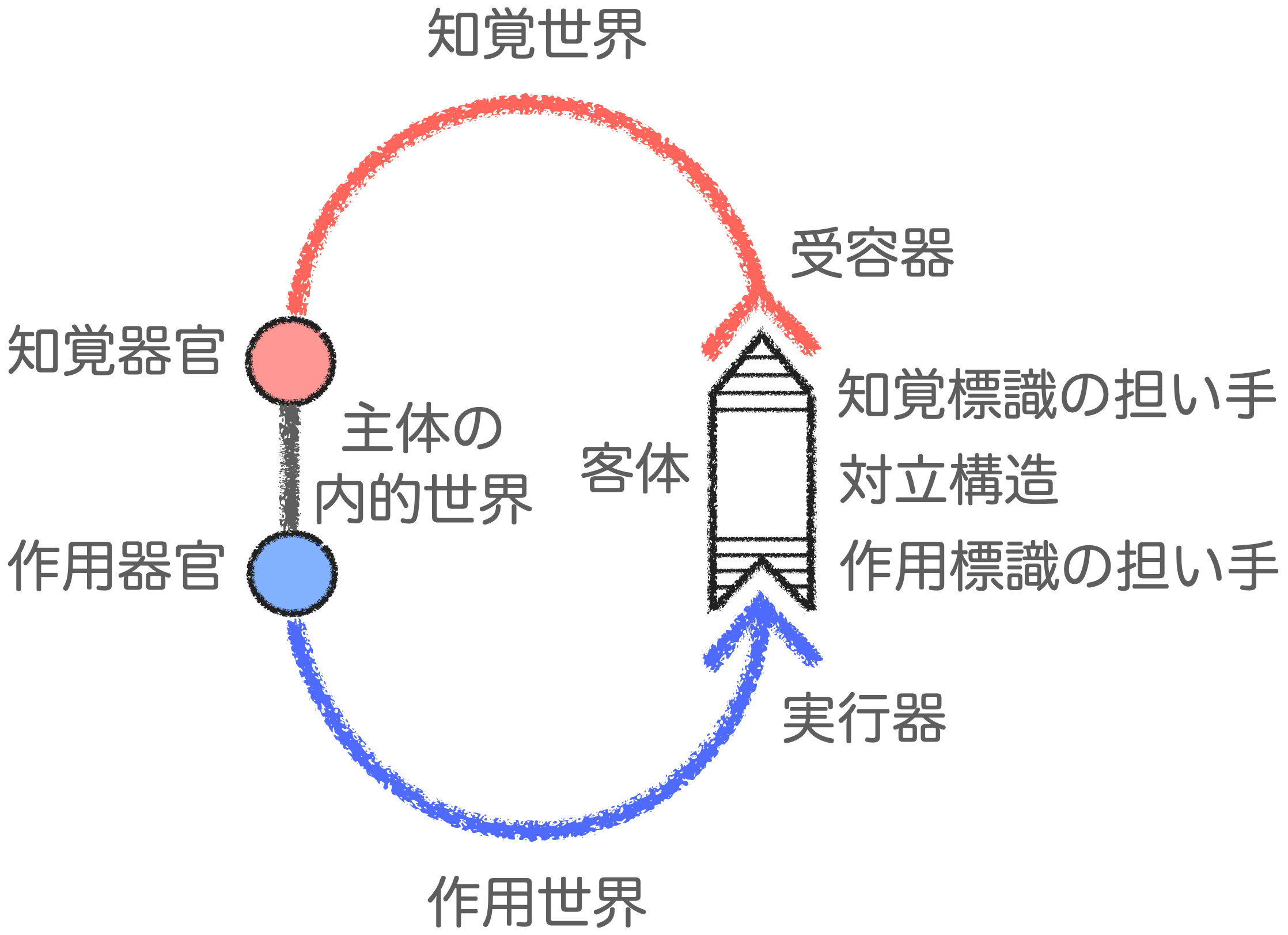

機能環のダイヤグラムを図1に示した。これは『生物から見た世界』に掲載されている図を筆者が模写したものである。図の左側は生き物(主体)を表し、右側はその生き物が接している外界(客体)を表している。環世界を研究するということは、このダイヤグラムを描きだすことに他ならない。

機能環のダイアグラム(図:筆者作)

生き物が外界と接するとき、生き物の中には2つのはたらきが生じる。ひとつは、外界を感知する「知覚」であり、もうひとつは、外界に対してアクションを起こす「作用」である。図1のダイアグラムでは、「知覚」は上側に、「作用」は下側に描かれている。生き物と外界のあいだには「知覚」と「作用」によって閉鎖的なループができあがっているのが分かるだろう。ユクスキュルはこのループを「機能環」と名付けている。

ユクスキュルの言葉を借りれば、生き物はまるでピンセットのように「知覚」と「作用」という2本の脚で外界のモノをつかんでいる。より簡単に言い換えるなら、生き物は「感じ取ること」と「アクションを起こすこと」をワンセットにして世界と向き合っている。

この知覚と作用のループの中に立ち現れてくる世界こそ、「ありのままの自然」からフィルタされた、生き物固有の「環世界」に他ならない。生き物はそれぞれの種に固有の「知覚の脚」と「作用の脚」を介して、外の世界と独自の関係を結んでいるということになる。

この機能環のループがどのような構造になっているかを調べ、さらに、異なる複数の機能環どうしがどのように連関しあっているのかを調べれば、生き物の環世界のカタチを知ることができる。

知覚は作用を生み出し、作用は知覚に影響する

「知覚」と「作用」という言葉だけを捉えると、あたかも「知覚」がインプットで、「作用」がアウトプットのように思えてしまうかもしれない。しかし、ユクスキュルのアイデアはそうではない。知覚から作用までが一本の道筋で起こるのではなく、知覚と作用が「ループ」をなしてはたらくというのが機能環のポイントだ。別の言い方をすれば、知覚が作用を生み出すだけでなく、作用は知覚に影響を及ぼす。

「知覚が作用を生み出す」ことは多くの人にとって理解しやすいのではないかと思う。では、その逆の「作用が知覚に影響を与える」とはどういうことだろうか。これを簡単に理解するために、次のような例を考えてみたい。

たとえば、嗅覚をたよりに、珈琲店を探し出すシチュエーションを想像してほしい。私たちは、街を歩きながら焙煎器から漂ってくる珈琲の香りを嗅ぎとり、香りが強くなった場合はその向きに歩き、香りが弱くなった場合は歩く向きを変えるという試行錯誤を繰り返すことだろう。私たちがこのタスクを行なっている時、まさに「作用が知覚に影響する」ということが起きている。まず、珈琲の香りという「知覚」によって、歩くという「作用」が起こる。すると次に、歩くというアクションを起こしたことで自分と珈琲店の位置関係が変わり、珈琲の香りの強弱が変化する。自分自身が起こしたアクションによって、自分自身が感じとる嗅覚刺激が変化していることが分かるだろう。

上の例で見たように、知覚が作用を引き起こすと、その作用が知覚にも影響を及ぼす(註1)。機能環とは、知覚と作用からできた閉鎖的なループの中でデータが循環し、自律的に情報処理が起こるシステムといえるだろう。(註2)

フィードバックシステムとしての機能環

ユクスキュルが提案した機能環というモデルは、今日的に言えば「フィードバックシステム」の一種である。「フィードバック」とは、アウトプットをインプットに戻す操作や、アウトプットがシステム全体の動作に影響を及ぼすことを意味する制御工学の用語である。

これは、第二次大戦中から戦後にかけて、数学者のノーバート・ウィーナー (1894-1964) が「サイバネティクス(動物と機械における制御と通信)」という分野で理論化したものとして知られている。ユクスキュルの「機能環」というアイデアは、そのさきがけとも言えるものだった(文献2)。

世界の意味はムードで変わる

ユクスキュルが論じた現象の中でもとりわけ興味深いのは、「外界の刺激の意味が、受け手が置かれた状況によって変わってしまう」という現象である。ユクスキュルは、ヤドカリとイソギンチャクの関係を例にあげてこれを説明している。

ヤドカリは、貝殻を背負い、その上にイソギンチャクを乗せている。新しい貝殻に引っ越すときには、ヤドカリはイソギンチャクも一緒に新しい貝殻の上に移し替えるという。

ユクスキュルによれば、ヤドカリがイソギンチャクを見る目(これをユクスキュルにならってトーンと呼ぶ)は、ヤドカリが置かれている状況によって変わる。

例えば、絶食していたヤドカリにとっては、イソギンチャクは空腹を満たすための「摂食のトーン」を持つ。一方、丸裸のヤドカリや、イソギンチャクを貝殻に乗せていないヤドカリにとっては、イソギンチャクは「居住のトーン」や「保護のトーン」を持つ。このように、物理的にはまったく同一のものであっても、受け手のムードによってその意味(トーン)は違ってくる。

これと同じようなことが、私たちの日常にも起きている。例えば、同じガラス製の容器であっても、花が生けてあれば「花瓶のトーン」を持ち、一方で、レモネードが入っていれば「ドリンクを入れる水差しのトーン」を持つ。そしてまた別の人にとっては、それは人を殴る「殴打のトーン」にもなる。

これを聞いて、名探偵『古畑任三郎』シリーズの傑作エピソード「しゃべりすぎた男」を思い出した人も多いだろう。この回で事件に使われた凶器は「ガラス製の水差し」だった。古畑は、誰がどう見ても「水差し」にしか見えないその凶器を、ある人物だけが「花瓶」と呼んでいることに気がつく。犯行が行われた時間に、事件現場にバラの花があったことを突き止めた古畑は、そのバラの花がガラスの水差しに生けてあったのではないかと推察する。犯行が行われたまさにその時間に事件現場にいた人物だけが「水差し」を「花瓶」と思い込むことができると古畑は推理したのだった。

このとき古畑任三郎は、ガラスの水差しをめぐる「環世界」の違いを糸口に謎解きを成功させている。

環世界のイノベーション

私たちの目の前に広がっている世界は、環世界というある種のフィルタによって強調されたり、削ぎ落とされたりしている。さらにその意味さえも、受け手のムードによって変わってしまう。ところが私たちは、普段そんなことなど気にも止めず、自分にも他人にも同じような景色が見えていると思い込んで日々の生活を送っている。

ユクスキュルの言葉には、そんな私たちの環世界に風穴を開ける力がある。 ユクスキュルは『生物から見た世界』の冒頭、次のように口火を切っている。

「この小冊子は新しい科学への入門書として役立とうとするものではない。その内容はむしろ、未知の世界への散策を記したものとでも言えよう。(中略)そこへの入口となる扉が、ある種の確信によってあまりに堅く閉じられているために、それらの世界をさんさんと照らしている光の輝きが一条すらもこちらへ射してこないのである。」

慣れ親しんだ環世界で、確信を持って生きることは心地がいい。世界のありようも、人の心も、社会のダイナミクスも、物事の良し悪しも、その環世界の中だけで理解することができればどんなにか楽だろう。しかし、ひとつの環世界に閉じこもってしまえば、独善的で偏狭な世界の見方しかできなくなってしまうかもしれない。

新しい発見と気づきを得るということは、慣れ親しんだ環世界で生きる安心感と快適さを少しだけ手放すことを意味する。ユクスキュルの言葉は、なじみの環世界の心地良さに味を占めてそこにとどまろうとする私たちの背中を押してくれる。

私たちは、アートやテクノロジー、サイエンス、そして哲学という知的なイノベーションによって、自分自身の環世界にゆさぶりをかける手立てを幸運にも手にしている。少しの勇気と好奇心を携えて、環世界をゆさぶる散歩に出かけるとき、ユクスキュルの言葉は頼もしいガイドになってくれるに違いない。

(註1)筆者がこの記事の中で「作用が知覚に影響する」と説明した箇所について、ユクスキュルは「作用標識が知覚標識を消去する」という興味深い表現で説明している。このユクスキュルの表現は、「ある知覚によって作用が起こり、それに続いて別の知覚が立ち上がり、さらに次の作用が起こる」という機能環の連鎖を説明する文脈で用いられている。

(註2)『生物から見た世界』の中でユクスキュル自身が機能環をこのように説明しているわけではない。この機能環の説明は、筆者の解釈が含まれているので注意されたい。

参考文献

[1] ユクスキュル, クリサート(著), 日高 敏隆, 羽田 節子(訳), 『生物から見た世界』, 岩波書店 (2005年第1刷, 2017年第20刷). 原著:Jakob von Uexküel and Georg Kriszat, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen 1934; 1970 『動物と人間の環世界への散歩』.

[2] 秋澤 雅男, 『ヤーコプ・フォン・ユクスキュルの環境世界論再考』,The Ritsumeikan economic review : the bi-monthly journal of Ritsumeikan University / 立命館大学経済学会 編 43 (5), p810-827, (1994).

[3] 米本 昌平, 『正気論とは何であったか – 知的衝撃としての H. Driesch -』, 科学基礎論研究 Journal of the Japan Association for Philosophy of Science, Vol. 13, No.4, p163-169 (1978).

四万十川ミドリムシ

ライター

青森県生まれ、千葉県育ち。博士(理学)。大学院で非線形物理学を専攻し、現在は、複雑系物理の観点から生き物の行動と脳のしくみを研究している。浄土宗の僧侶。好きなSF映画は『ブレードランナー』と『平成狸合戦ぽんぽこ』。