BUSINESS

DXの実践ガイド:戦略立案から実装まで

目次

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の実践に必要な戦略立案から実装までの包括的なガイドを提供します。具体的には、現状分析からビジョン策定、ロードマップ作成までの戦略立案プロセス、DX推進部門の設置やクロスファンクショナルチームの編成方法、PoC実施からパイロットプロジェクト、全社展開までの実装ステップ、そしてKPI設定とPDCAサイクルによる継続的改善のアプローチを解説します。

これらの知識を身につけることで、自社のDX推進を成功に導くための実践的なスキルを獲得できます。

1. DX戦略の立案

DX戦略の立案は、企業がデジタルトランスフォーメーションを成功させるための重要な第一歩です。ここでは、DX戦略立案の主要なステップと考慮すべきポイントを詳しく解説します。

1.1 現状分析と課題の洗い出し

DX戦略の立案にあたっては、まず自社の現状を正確に把握し、課題を明確化することが不可欠です。以下の手順で進めていきましょう。

1,ビジネスモデルの分析:現在の収益構造や顧客セグメント、バリュープロポジションを洗い出します。

2,業務プロセスの可視化:各部門の業務フローを図式化し、非効率な部分や改善点を特定します。

3,デジタル成熟度の評価:KPMGのデジタル成熟度診断などを参考に、自社のデジタル化レベルを客観的に評価します。

4,競合他社との比較分析:業界内でのポジショニングや、競合他社のデジタル化の動向を調査します。

5,これらの分析を通じて、DXによって解決すべき優先課題が明確になります。例えば、「顧客接点のデジタル化による顧客体験の向上」や「データ活用による意思決定の迅速化」といった具体的な課題が浮かび上がるでしょう。

1.2 DXビジョンの策定

現状分析と課題の洗い出しが完了したら、次はDXビジョンを策定します。DXビジョンとは、デジタル技術を活用してどのような企業を目指すのか、その理想像を明確に示したものです。

1.2.1 DXビジョン策定のポイント

明確さ:誰もが理解できる簡潔な言葉で表現する

挑戦:現状を打破する野心的な目標を掲げる

一貫性:企業の経営理念や長期ビジョンと整合性を持たせる

具体性:抽象的な表現だけでなく、具体的な成果イメージを含める

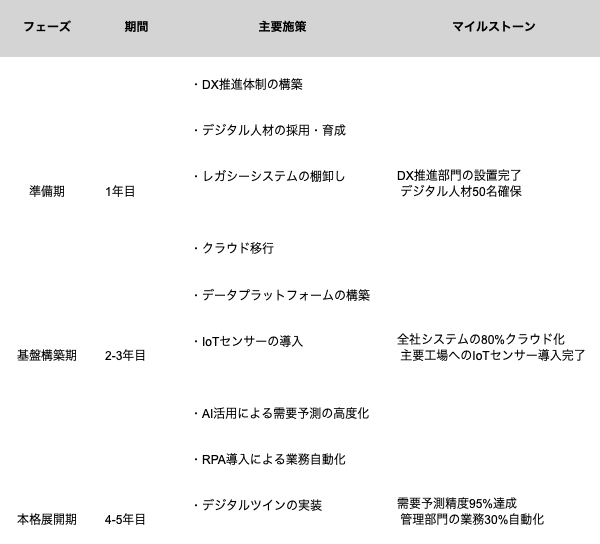

1.3 ロードマップの作成

DXビジョンが定まったら、その実現に向けたロードマップを作成します。ロードマップは、DX推進の道筋を時系列で示した計画書です。

1.3.1 ロードマップ作成の手順

1,フェーズの設定:短期・中期・長期など、時間軸でフェーズを区切ります。

2,主要施策の洗い出し:各フェーズで実施する具体的な施策を列挙します。

3,優先順位付け:ROIや実現可能性を考慮し、施策に優先順位をつけます。

4,マイルストーンの設定:各フェーズの達成目標を具体的に設定します。

5,リソース配分の検討:必要な人材・予算・技術を見積もります。

このようなロードマップを作成することで、DXの推進状況を可視化し、進捗管理を効果的に行うことができます。

1.3.2 ロードマップ作成時の注意点

・柔軟性の確保:技術革新や市場環境の変化に応じて、柔軟に修正できるようにします。

・全社的な合意形成:経営層から現場まで、幅広い関係者の意見を取り入れ、共通認識を形成します。

・定期的な見直し:四半期または半期ごとにロードマップの進捗を確認し、必要に応じて修正を加えます。

DX戦略の立案は、企業全体を巻き込む大きなプロジェクトです。現状分析から始まり、ビジョンの策定、そしてロードマップの作成まで、各ステップを丁寧に進めることが重要です。また、マッキンゼーのレポートによると、DX成功の鍵は「トップのコミットメント」と「従業員の積極的な参加」にあるとされています。経営層のリーダーシップのもと、全社一丸となってDX戦略を推進していくことが、成功への近道となるでしょう。

2. DX推進体制の構築

DXを成功させるためには、適切な推進体制を構築することが不可欠です。ここでは、DX推進体制の構築に関する重要なポイントを詳しく解説します。

2.1 DX推進部門の設置

DXを全社的に推進するためには、専門の部門を設置することが効果的です。DX推進部門の主な役割は以下の通りです。

・全社的なDX戦略の立案と推進

・各部門のDX施策のサポートと進捗管理

・デジタル技術に関する情報収集と社内への展開

・DX人材の育成プログラムの企画・運営

DX推進部門は、経営層直轄の組織として位置づけることが重要です。これにより、迅速な意思決定と全社的な取り組みが可能になります。

2.2 クロスファンクショナルチームの編成

DXは特定の部門だけの取り組みではありません。全社的な変革を実現するためには、部門横断的なチーム(クロスファンクショナルチーム)を編成することが効果的です。

クロスファンクショナルチームの特徴と利点は以下の通りです。

・異なる部門からメンバーを集めることで、多様な視点を取り入れられる

・部門間の壁を越えた柔軟な発想が生まれやすい

・全社的な課題に対して、総合的なアプローチが可能

・各部門の知見やリソースを最大限に活用できる

クロスファンクショナルチームを効果的に機能させるためには、以下の点に注意が必要です。

・明確な目標設定と権限委譲

・定期的なミーティングと情報共有の場の設定

・チームメンバーの評価制度の見直し(部門を越えた貢献を評価)

2.3 外部パートナーとの連携

DXを推進する上で、社内リソースだけでは不足する専門知識や技術を補うため、外部パートナーとの連携が重要です。外部パートナーとの連携には以下のようなメリットがあります。

・最新のデジタル技術やトレンドに関する知見の獲得

・専門的なスキルを持つ人材の確保

・新しい視点や発想の取り入れ

・スピーディーな実行力の獲得

外部パートナーの選定と連携において、以下の点に注意が必要です。

・自社のDX戦略との適合性

・技術力やプロジェクト実績の評価

・長期的なパートナーシップの可能性

・知的財産権の取り扱いに関する合意

2.4 DXリーダーの育成と権限委譲

DXを推進するためには、組織全体をリードするDXリーダーの存在が不可欠です。DXリーダーに求められる主な資質は以下の通りです。

・デジタル技術に関する深い理解

・ビジネスモデルの変革に関する洞察力

・組織変革を推進するリーダーシップ

・部門を越えたコミュニケーション能力

DXリーダーを育成するためには、以下のような取り組みが効果的です。

・外部の専門家による研修プログラムの実施

・先進企業への派遣や交流プログラムの実施

・実際のDXプロジェクトへの参画機会の提供

また、DXリーダーが効果的に機能するためには、適切な権限委譲が重要です。具体的には以下のような権限が必要とされます。

・DX関連予算の決定権

・組織改編や人事異動の提案権

・新規事業やサービスの立ち上げ権限

2.5 DX推進のための評価・報酬制度の見直し

DXを全社的に推進するためには、従来の評価・報酬制度を見直し、DXへの貢献を適切に評価する仕組みを構築することが重要です。以下のような点を考慮する必要があります。

・デジタル技術の活用度や革新性を評価指標に加える

・部門を越えた協業や知識共有を評価する

・失敗を恐れずチャレンジする姿勢を評価する

・中長期的な成果を重視した評価制度の導入

DX推進体制の構築は、一朝一夕には実現できません。経営層のコミットメントのもと、継続的な取り組みと改善が必要です。定期的に推進体制の効果を検証し、必要に応じて柔軟に見直していくことが、DXの成功につながる重要な鍵となります。

DX推進体制の構築に関する詳細な情報は、経済産業省のデジタルガバナンス・コード2.0も参考になります。自社の状況に合わせて、最適な推進体制を構築していくことが重要です。

3. DXの実装プロセス

DXの実装は段階的に進めていくことが重要です。ここでは、DXの実装プロセスを3つの段階に分けて詳しく解説します。

3.1 PoC(概念実証)の実施

DX実装の第一段階として、PoC(Proof of Concept:概念実証)を行います。PoCとは、新しい技術やアイデアの実現可能性を検証するプロセスです。

3.1.1 PoCの目的と重要性

PoCの主な目的は以下の通りです。

・技術的な実現可能性の確認

・ビジネス価値の検証

・リスクの早期発見と対策

・本格的な開発に向けた課題の洗い出し

PoCを適切に実施することで、大規模な投資を行う前にプロジェクトの妥当性を確認でき、無駄なコストや時間を削減できます。

3.1.2 PoCの進め方

1,対象領域の選定: DXで改善したい業務領域を特定

2,仮説の設定: 期待される効果や改善点を明確化

3,小規模な実験: 限定的な範囲で新技術を試験的に導入

4,結果の分析: データに基づいて効果を検証

5,次のステップの決定: 本格導入、改善、または中止を判断

3.2 パイロットプロジェクトの展開

PoCで実現可能性が確認されたら、次はパイロットプロジェクトの段階に進みます。パイロットプロジェクトは、実際の業務環境で小規模に実施する試験的なプロジェクトです。

3.2.1 パイロットプロジェクトの特徴

・実際の業務環境での実施

・限定された部門や地域での展開

・本格展開を想定したプロセスの検証

・ユーザーからのフィードバック収集

3.2.2 パイロットプロジェクトの進め方

1,対象部門・地域の選定: 影響を最小限に抑えつつ、効果が測定しやすい範囲を選ぶ

2,プロジェクト計画の策定: 目標、スケジュール、必要リソースを明確化

3,関係者への説明と協力依頼: 円滑な実施のため、関係者の理解と協力を得る

4,実施と監視: プロジェクトを実行しつつ、進捗や問題点を注意深く観察

5,結果の評価: 定量的・定性的な指標に基づいて効果を評価

6,改善点の特定: 全社展開に向けた課題や改善点を洗い出す

パイロットプロジェクトでは、技術面だけでなく、組織や人員の面での課題も明らかになります。これらの知見は、全社展開の際に非常に貴重となります。

3.3 全社展開と定着化

パイロットプロジェクトで成功を収めたDX施策は、最終的に全社展開へと移行します。この段階では、組織全体でのDXの浸透と定着を図ることが重要です。

3.3.1 全社展開のポイント

・段階的な展開: 一度に全てを変えるのではなく、優先順位をつけて段階的に実施

・変更管理: 従業員の抵抗を軽減し、新しいプロセスやツールの受け入れを促進

・教育・研修: 新しいシステムやプロセスに関する十分な研修の実施

・コミュニケーション: DXの目的や進捗状況を定期的に全社に共有

・サポート体制: 問題発生時に迅速に対応できるサポート体制の構築

3.3.2 定着化に向けた取り組み

DXを一時的なプロジェクトで終わらせず、組織文化として定着させるためには以下の取り組みが効果的です。

・継続的な改善サイクルの確立:定期的な効果測定と改善活動の実施

・成功事例の共有:DXによる具体的な成果を社内で広く共有

・インセンティブの設定:DX推進に貢献した従業員や部門への報酬や評価

・デジタル人材の育成:社内でのDX人材育成プログラムの継続的な実施

・経営層のコミットメント:トップダウンでのDX推進の姿勢を明確に示す

DXの全社展開と定着化には時間がかかります。短期的な成果にこだわらず、長期的な視点でDXを推進することが成功の鍵となります。

3.3.3 DX実装における注意点

DXの実装プロセスを進める上で、以下の点に注意が必要です。

・顧客中心主義を忘れない: 技術導入自体が目的化しないよう、常に顧客価値の向上を意識する

・柔軟性の確保: 環境変化に応じて計画を柔軟に修正できる体制を整える

・セキュリティとプライバシーへの配慮: デジタル化に伴うリスクに適切に対処する

・レガシーシステムとの統合: 既存システムとの連携や段階的な移行を考慮する

・組織の文化的側面への配慮: 技術だけでなく、組織文化の変革も同時に進める

DXの実装は一朝一夕には進みません。しかし、適切なプロセスを踏んで着実に進めることで、企業の競争力強化と持続的な成長につながります。

PoC、パイロットプロジェクト、全社展開という段階を踏むことで、リスクを最小限に抑えつつ、効果的なDXを実現できるでしょう。

4. DXの効果測定と改善

DXの実装後、その効果を適切に測定し、継続的に改善していくことが重要です。ここでは、DXの効果測定と改善のプロセスについて詳しく解説します。

4.1 KPIの設定と測定

DXの効果を客観的に評価するためには、適切なKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定し、定期的に測定することが不可欠です。

4.1.1 DXにおける主要なKPI

・売上高・利益率の向上

・顧客満足度の改善

・業務効率化による コスト削減

・新規顧客獲得数

・従業員満足度の向上

・イノベーション創出件数

これらのKPIを定期的に測定し、目標値との乖離を分析することで、DXの進捗状況を把握できます。

4.1.2 KPI測定の注意点

KPIの設定には、以下の点に注意が必要です。

・経営戦略と整合性のあるKPIを選択する

・定量的に測定可能なKPIを設定する

・短期的・中期的・長期的な視点でKPIを設定する

・部門横断的なKPIも考慮する

KPIの測定には、TableauやPower BIなどのBIツールを活用すると、データの可視化や分析が容易になります。

4.2 PDCAサイクルの実践

DXの効果を最大化するためには、PDCAサイクルを確実に回すことが重要です。

4.2.1 PDCAサイクルの各段階

・Plan(計画):KPIの設定、目標値の決定、実行計画の策定

・Do(実行):計画に基づいたDX施策の実施

・Check(評価):KPIの測定、目標値との比較、原因分析

・Act(改善):分析結果に基づく改善策の立案と実施

PDCAサイクルを効果的に回すためには、経営層のコミットメントと、現場レベルでの主体的な取り組みの両方が不可欠です。

4.3 継続的な改善活動

DXは一度実施して終わりではなく、継続的な改善活動が求められます。以下に、効果的な改善活動のポイントを示します。

4.3.1 改善活動のポイント

1,定期的なレビューミーティングの実施

・KPIの達成状況を共有

・課題や改善点を議論

2,ベストプラクティスの共有

・成功事例を組織全体で共有

・他部門への横展開を促進

3,外部環境の変化への対応

・新技術の動向をウォッチ

・競合他社の動きを分析

4,従業員からのフィードバック収集

・現場の声を積極的に取り入れる

・改善提案制度の導入

継続的な改善活動を支援するツールとして、JiraやTrelloなどのプロジェクト管理ツールの活用も効果的です。

4.4 DXの効果測定における課題と対策

DXの効果測定には、いくつかの課題が存在します。以下に主な課題と対策を示します。

4.4.1 1. 定性的効果の定量化

課題: 顧客満足度の向上や組織文化の変革など、定性的な効果を数値化することが難しい。

対策:

アンケート調査やインタビューを通じて定性的データを収集

NPS(Net Promoter Score)などの指標を活用

テキストマイニング技術を用いて定性的データを分析

4.4.2 2. 長期的効果の測定

課題: DXの真の効果が現れるまでに時間がかかる場合がある。

対策:

短期・中期・長期のKPIをバランスよく設定

先行指標と遅行指標を組み合わせて評価

定期的な中間レビューの実施

4.4.3 3. 外部要因の影響の排除

課題: 経済情勢や競合他社の動向など、外部要因がDXの効果測定に影響を与える。

対策:

コントロールグループを設定して比較分析を行う

外部要因を考慮したシナリオ分析の実施

業界平均との比較分析

これらの課題に対処しながら、適切な効果測定と継続的な改善活動を行うことで、DXの成果を最大化することができます。

5. まとめ

DXの実践は、企業の競争力強化と持続的成長に不可欠です。本記事で解説した戦略立案、推進体制構築、実装プロセス、効果測定の各ステップを着実に進めることが重要です。

特に、現状分析から始まり、明確なビジョンとロードマップを策定することがDX成功の鍵となります。DXは一朝一夕には実現できませんが、継続的な改善と従業員の意識改革を通じて、着実に成果を上げることができます。

日本企業が国際競争力を維持・向上させるためにも、DXへの積極的な投資と取り組みが求められています。

product関連するプロダクト

-

UMWELTウムベルト

UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。

TRYETING

公式

TRYETING公式です。

お知らせやIR情報などを発信します。