TECHNOLOGY

AIレイオフのSF的未来のその先 ──生き延びる知性──

目次

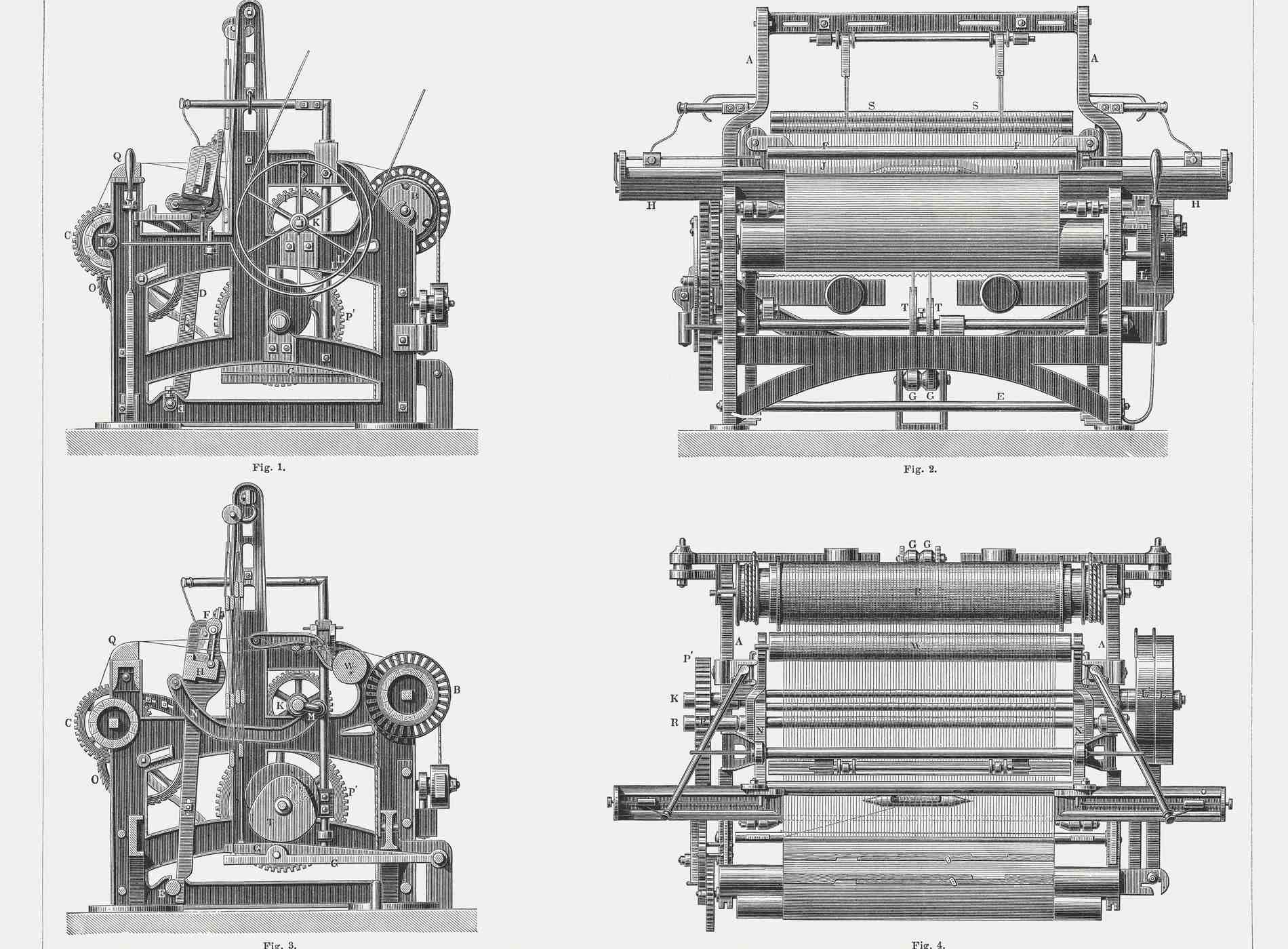

織り機の破壊者たちのように

19世紀初頭のイギリス産業革命期、織り機が台頭し、手工業職人が不要になった。

結果 数万人規模の職人が失業し、「ラッダイト運動(Luddite movement)」として機械破壊などの抗議行動に発展。「テクノロジーによる雇用喪失」という構図が、人類史上初めて社会問題として浮上した事件だ。

その産業革命を想起させるのは、2025年に入って更に加速した「AI layoff 」だ。

今やテクノロジーの頂点とも言えるAIの進化スピードは更に高速化し、”いつかそのうち”と考えられていたAIによる人員の置換は、今やアメリカでIT系新卒の壊滅的な就職難が報じられるまでになった。

IT業界の大量レイオフの動きは2022年からある。当初はコロナ禍採用人員の調整が主な理由だったが、2024年からはAIへの投資に対する人員削減が始まり状況は一変した。レイオフの状況を追跡しているアメリカのLayoffs.fyiによると、2024年1年間で、152,922人のテック業界従業員が解雇され、551社のテック企業でレイオフが発生している。

2025年は更に絶望感が漂うニュースばかりになった。2025年5月、Metaは既に解雇への前準備として、15%の職員を’below expectations,’と評価するよう通達していることが報じられていた。

7月にはMicrosoftが全従業員の4%に相当する約9000人の社員をレイオフすると発表し、10月にはGoogleを運営する米Alphabetが、同社のデザイン業務を担う人材を中小に、100人以上の削減に踏み切ったことでIT業界に衝撃を与えた。

語学学習アプリで知られるDuolingo CEO Luis von Ahn氏が4月に全社員向けに送ったオールハンズEメールで、「 we are going to be AI-first (私たちはAIファーストになります)」と高らかに記し、契約社員をAIに置き換える方針を発表した際に大炎上した事件は有名だ。

経営方針としては好評で株価も値上がりしたものの、社会から大きな反発を買い、Redditやメールが掲載されたLinkedinでは罵詈雑言の批判がコメントを埋め尽くし、最後は社長が謝罪するに至った。

産業革命で手工業職人たちが大量に職を失い、機械を破壊してまで訴えに出た様相が、今まさに眼前で繰り返されているようだ。

Redditにある「AI Job loss」板に響くプログラマやエンジニアたちの恐怖や慟哭はリアルだ。

私は実際にIT産業に従事する人々に話を聞き、AIと人間の代替の今とこれからについて、SFや哲学的な夢想まで含め考えてみることにした。

生き延びる知性

RedditからAIで解析すれば世界中のプログラマのありそうな平均値が分かる今、私が聞きたいのは生身の人間の意見だった。

そこでプログラマーやエンジニアとして勤務する人々に直接質問を送り、回答してもらうことにした。

回答者は2人、ブラジル在住のAさん、日本在住のDさんだ。

まず、エンジニアまたはプログラマーとしての経歴について聞いた。

「コンピュータ工学の学士号を取得し、日本でもAI分野の修士号を取得。10代の頃から数えて22年の経験があります。これまでUAE、日本、ブラジルなど複数の国で働いてきました。現在は主にブラジルのサンパウロから、複数のアメリカ企業向けにバックエンドエンジニアとして働いています」(Aさん)

「 ソフトウェア開発者として12年の経験があります。1万人以上の大企業から、数百人規模の中堅企業、さらには10人未満のスタートアップまで、さまざまな規模の組織で働いた経験があります。主な職歴は日本でのものです」(Dさん)

AさんはAIの台頭に関連したレイオフの話は聞いたが、自身は直接経験していないと言う。

日本在住のDさんは、周りでもまだレイオフの話を聞いたことがないが、ニュースで知っている、と答えた。

「多くの開発者がこのニュースを怖がっていますが、AIが近いうちに開発者を置き換えるとは到底思えません」(Aさん)

Aさんは、シニアエンジニアはそう簡単に代替されることはないという自信を覗かせていた。

「そのようなことは起こらないだろうと思っています。実際、多くの企業がAIによる代替に失敗し、再びエンジニアを雇い直している状況も見られます」(Aさん)

Aさんは現在のAIの作るアプリケーションの品質について「非常に低い」と感じ、大規模で現実的なアプリケーションを理解し、正確な変更を加えられるモデルはまだ存在しないと考えている。

「もう一つの重要な要素は、これらの技術が非常に高コストであるという点です。

仮にAIモデルが開発者を置き換えられるとしても、同じ時間働かせるためにはLLMトークンの費用だけで数千ドルがかかることもあります」(Aさん)

実際にGPUの価格高騰はAI経済全体に大きな影響を与えており、人件費とAIコストの逆転は現実的なシナリオとして注目されている。

このままGPU供給が制約され、半導体価格が下がらない場合モデル運用コストが高止まりし、「AIを回すより人を雇う方が安い」状況が起こる可能性もある。特に中規模企業・公共部門・新興国ではAI導入を抑制し、人間回帰現象が起こる可能性はあり得るだろう(その場合、AI効率が急上昇しさえすれば、再びAI優位へと戻る)。

では、実際にレイオフされる仕事とは?バックエンドエンジニアとして単独で働くAさんと、チームマネジメントも行うDさんにはそれぞれの視点がある。

「”周辺的な職種”ではレイオフが起こる可能性があります。たとえば、ドキュメント作成、レイアウト設計、コミュニケーションなどを担当するスタッフです。なぜなら、LLMの最も得意とする能力は、”読みやすく理解しやすい文章を書くこと”だからです」(Aさん)

Dさんはその点について違う意見を持っている。

「AIが置き換えることはないと考えている”中核的なスキル”があります。たとえば、問題解決、要件分析、コミュニケーションといった曖昧で人間的な部分です。私の仕事の大部分はそうした領域に関わるので、自分の職がAIに奪われることについてはあまり心配していません」(Dさん)

彼はAさんとは反対に、人間が人間の調整を行うようなチームビルディングに関わる仕事は人間によって行われるべきと考えている。

そしてソフトウェア開発の業務についても以下のように考えている。

「ソフトウェア開発業界の大部分はー略ー反復的な作業です。そうした種類のプログラミングの仕事は大幅に減るだろうと予想しています。新卒者たちはエントリーレベルの職を見つけるのが難しくなるでしょう。なぜなら「シニアエンジニア+AIエージェント」は「シニアエンジニア+ジュニアエンジニア」よりも生産的だからです。短絡的な見方ではありますが、多くの職場ではそうした判断が優先されてしまうでしょう」(Dさん)

Dさんは、AIによるレイオフは時期尚早であり、コスト削減のための企業側の都合の良い「言い訳」だと指摘する。

「イーロン・マスク氏がTwitterを買収して大規模な人員削減を行い、それでもサービスが(ほぼ)機能し続けたという事例は、他のテック企業のCEOたちにとって一つのモデルになってしまいました。誤解してほしくありませんが、私はマスク氏や彼のやり方を支持しているわけではありません。ただ、あの出来事が多くの人の意識に強く刻まれたのは確かです。そして『AIブーム』は、そのモデルをなぞるための格好の口実になっています」(Dさん)

この指摘はとても鋭い。実際に現場ではAIによる自動化のROI(投資利益率)がまだ明確でない。にもかかわらず、経営陣はAI活用を理由に改革を打ち出すことで、株主へ好印象を与え、実際は賃金圧縮や再配置を正当化しているという側面もあるだろう。

AさんとDさん共に、長年の経験と研鑽の蓄積の深さに裏打ちされた揺るぎない自信を持ち、昨今の流れを冷静に俯瞰している。

AI分野では、大学教育や社内研修よりも、論文を自ら追い、実装を自分で再現し、オープンソースコミュニティで学ぶといった自走的な学習がキャリアの中核であり続けてきた。

こうした文化が形成された理由は単純で、AI技術の進化速度が速すぎて誰も体系的に教えられないからだ。したがって、学び続ける力そのものが専門性になってきたともいえる。2人はまさにそうした力を持ってこのAI時代を乗りこなそうとしている。そうでなければこれまでも勝ち残ることができなかったし、これからも生き抜けない、ということだろう。

「 ある意味で、これはこれまでの技術的激変と同じです。”退屈な仕事”をしなくてよくなるというのは、抽象的には良いことのように思えます。しかし、実際に職を失い、生計の手段を失う個々の人々の運命を考えると、それは本当に胸が痛みます」(Dさん)

だがそれでも、仕事を失っていく同胞たちにシンパシーも抱く。それはどこか、プログラミングで仕事をし始めた自分のかつての姿を重ねているからなのかもしれない。

AIによる人間置換の先のSF的想像

さて、AIファーストの潮流だが、ここからはややSF的に、それが極まった場合どうなるかを思索してみよう。

まずAI自体が知的労働を「情報処理」として再構成できる故にホワイトカラーの仕事が得意なことは明白であるから、AIによる発展と共に仕事を失うのは皮肉なことにAIを作り上げてきた人々から、となる。

ではどんなホワイトカラージョブなら生き残れるか。

既存の知識やデータを基に答えを出したり最適化することをAIがするならば、問題そのものを定義する仕事、人間の感情や信頼を扱う仕事、新しい価値観を生み出す仕事、AIをコントロールする側に立つ者が生き残るだろう。

では、前章でエンジニアたちが語っていたように、今後エントリーレベルジョブを採用しなくなっていく場合、それが突き詰められたとして、今のシニアなどいわゆる”専門家”たちが高齢化する頃に、世界はどう変わってゆくだろう。

このままAIがエントリーレベルの仕事を奪い、経験を積む機会が消えていくと、社会の知的継承の断絶が起こるはずだ。

若手が育たないため、人材の世代空洞化が起こり、AIを使いこなせるベテランは残るが、後継者がいない状態になり得るし、若手が実践的にスキルを磨く場そのものを失ってゆく。シニアが持つ判断の勘や知恵は、形式化しづらいためAIには引き継がれない。彼らが退職すると、現場判断の質が急速に劣化するリスクもある。

AIが労働を置き換えること以上に、「成長のプロセス」を消してしまうことが最大の危機であると言える。

未来の課題は、「AIが仕事を奪う」ことではなく、「AI時代に人がどう経験を積み、成熟していくか」という点になるだろう。

また資本主義は狡猾で俊敏だ。このような問題があることを未然に見越していない訳がない。この問題は完璧な空洞化が始まる前にいずれ解決されることとなるはずである。しかもそれすらをビジネスとして利用する。

資本主義はエントリーレベルを消すのではなく、「育成コストを外部化」する方向に動かし、企業が訓練するのではなく、市場(個人や教育プラットフォーム)が訓練し、しかもそれがAIによって運営される「AI訓練市場」という新しい産業に転生させるのではないだろうか。これは現在のオープンソース文化とは別に、資本主義によって仰々しく飾り立てられたものになり、プログラミングを触ったことのなかったような大衆にアプローチするものになる。

これはあくまで、私のSF的想像である。

ではブルーカラーはどうだろう。

建設業などで人材派遣を行うベルギーの企業「IMPACT jobs」が建設中の建物に架けた巨大な広告には「Hey, ChatGPT, finish this building…」と書かれており、その皮肉が効いた内容が世界中にバイラルしたことは記憶に新しい。

ブルーカラージョブはAIの置き換えと最も遠いところにあると考えられるが、同時に一部の国では人口減少に伴い人手不足の業界が増え、ロボティクスの導入と自動化が進んでいる。

現在は人間の作業を支援する段階で、農業・建設・物流などでは人がロボットと並走しているが、今後はAI統合が進み、人は機械を監督・調整する役割へ移ってゆくだろう。

さらに長期的には、一部産業で完全自動化が実現する可能性があるが(中国では既に実現している。ダークファクトリーと呼ばれ、全く照明が必要の無い暗闇の中ロボットが製造を行う工場の様子は、分かっていても驚かされるものだ)、文化的・倫理的理由から、社会全体で人の仕事が消えるわけではないだろう。

例えば農業では、「人が作ったものを食べたい」という文化的価値が残る。建設や介護では、現場判断や人との信頼関係が必要とされ続ける。また地方や小規模産業では、自動化のコストが見合わないという問題もある。

ロボティクスの進化は人を不要とするのではなく、人の役割を再設計するものになるはずだ。

AIのホワイトカラージョブの席巻が極まった場合、オーガニックを謳うような製造業者や農業家や畜産家がクールなヒップスターになる時代や、手仕事の良さが見直される時代も到来するだろう。もしかしたら”コンマリメソッド”のような掃除や洗濯といった家事の精神性の深さが改めて見直される動きも起こるかもしれない。

いずれ企業の営業ですらAIに切り替わる可能性もあるが、やはり人間が人間の相手をするという安心感に、これから更に高付加価値が生まれていく。Amazonの返品をbotだけでなく人間のオペレーターに繋いでもらうのが至難の業であるように、人間によるサービスはより享受し難いプレシャスなものになるだろう。

カーエレクトロニクス黎明期にカーナビなどのソフトウェアを企業で開発し、その後に名古屋大学で社会人教育を行う山本雅基特任教授は、AI時代の新たな職業観を示す。

「ロボットが人の代わりに仕事をする時代に、憲法の勤労の義務は意味をなさなくなります。労働に楽しみを感じるという、そういう方向の話になるのでしょうが、それは自発的に行って意味があることであり、他者に強制されることではありません」

AIとロボットによる更なる自動化の先に、究極にダークな勤労である傭兵すらロボットが奪う時代になるだろうと教授は考えている。

これからの”労働”とは何か、その価値基準の大転換も近いかもしれない。

伊藤 甘露

ライター

人間、哲学、宗教、文化人類学、芸術、自然科学を探索する者