BUSINESS

AI学習の始め方と効果的な学習方法

目次

AI学習を始めたいけれど「何から手をつければいいかわからない」と悩んでいませんか?この記事では、AI・機械学習・ディープラーニングの基礎から実践的な学習方法まで、初心者でも体系的に理解できるよう解説します。

必要な前提知識、効果的な学習ステップ、おすすめの教材やツール、さらにはキャリア活用まで網羅的にカバー。読み終える頃には、あなたに最適なAI学習のロードマップが明確になり、確実にスキルアップできる具体的な行動計画が立てられるようになります。

▼更に機械学習について詳しく知るには?

【完全版】機械学習とは?解決できる課題から実例まで徹底解説

▼社内のデータをAI化するには?

ノーコードAIツールUMWELT紹介ページ(活用事例あり)

1. AI・機械学習・ディープラーニングの基礎知識

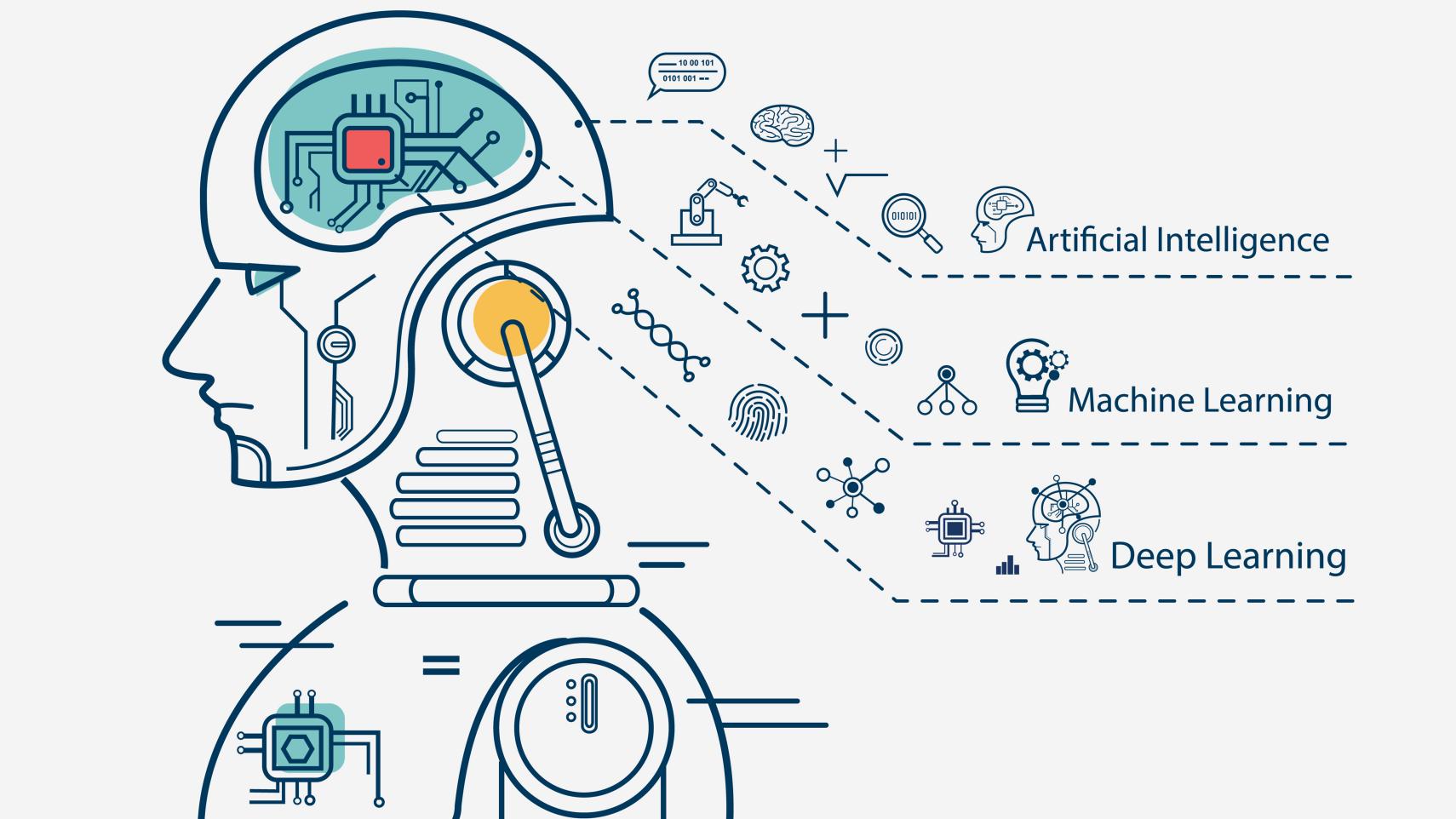

AI学習を始める前に、まずはAI(人工知能)、機械学習、ディープラーニングの基本的な概念を理解することが重要です。これらの技術は密接に関連していますが、それぞれ異なる特徴と役割を持っています。ここでは、各技術の定義と相互関係について詳しく解説し、AI学習の土台となる知識を身に付けましょう。

1.1 AIとは何か

AI(Artificial Intelligence:人工知能)とは、人間のような知的な振る舞いをコンピューター上で実現しようとする技術の総称です。人間が行う学習、推論、判断、認識といった知的活動を、コンピューターシステムで模倣することを目的としています。

AIは大きく2つのカテゴリーに分類されます。現在実用化されているのは「特化型AI」で、画像認識、音声認識、自動翻訳、チェスや将棋といった特定の分野に特化した能力を発揮します。一方、「汎用AI」は人間と同様にあらゆる分野で知的活動を行える理想的なAIですが、まだ実現には至っていません。

身近な例として、スマートフォンの音声アシスタント、検索エンジンの検索結果表示、ECサイトの商品推薦システム、自動車の運転支援システムなどがあります。これらは全て特化型AIの応用例であり、私たちの日常生活に深く浸透しています。

1.2 機械学習とは何か

機械学習(Machine Learning)は、AIを実現するための主要な手法の一つです。コンピューターに大量のデータを学習させることで、パターンや規則性を自動的に発見し、未知のデータに対して予測や判断を行う技術です。

従来のプログラミングでは、人間が明確なルールを記述する必要がありましたが、機械学習では大量のデータから自動的にルールを学習します。例えば、猫の画像を数千枚学習させることで、新しい画像が猫かどうかを判断できるようになります。

機械学習は学習方法によって以下の3つに分類されます。

| 学習方法 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 教師あり学習 | 正解データを用いて学習 | 画像分類、売上予測、スパムメール検出 |

| 教師なし学習 | 正解データなしでパターンを発見 | 顧客セグメンテーション、異常検知 |

| 強化学習 | 試行錯誤を通じて最適な行動を学習 | ゲームAI、自動運転、ロボット制御 |

1.3 ディープラーニングとは何か

ディープラーニング(Deep Learning:深層学習)は、機械学習の一分野であり、人間の脳の神経回路網を模倣した「ニューラルネットワーク」を多層化した技術です。「ディープ(深い)」という名前は、多数の層を持つネットワーク構造に由来しています。

ディープラーニングの最大の特徴は、データから自動的に特徴量を抽出できることです。従来の機械学習では、人間が重要な特徴を定義する必要がありましたが、ディープラーニングは生データから自動的に重要な特徴を学習します。

この技術は特に以下の分野で革新的な成果を上げています。

- 画像認識:医療画像診断、自動運転車の物体検出

- 自然言語処理:機械翻訳、チャットボット、文章生成

- 音声認識:音声アシスタント、音声テキスト変換

- 生成AI:画像生成、音楽作成、動画合成

1.4 3つの技術の違いと関係性

AI、機械学習、ディープラーニングの関係は、包含関係として理解できます。AIが最も大きな概念で、その中に機械学習が含まれ、さらに機械学習の中にディープラーニングが含まれる構造になっています。

AIは目標や概念を表し、機械学習はその実現手法の一つです。そして、ディープラーニングは機械学習の特定のアプローチということになります。この関係性を理解することで、AI技術全体の構造を把握しやすくなります。

| 技術 | 範囲 | 特徴 | 学習データ量 |

|---|---|---|---|

| AI | 最も広範囲 | 人間の知能を模倣する技術全般 | 手法により異なる |

| 機械学習 | AIの一部 | データからパターンを学習 | 中程度 |

| ディープラーニング | 機械学習の一部 | 多層ニューラルネットワークを使用 | 大量 |

これらの技術の発展により、従来は人間にしかできなかった複雑な判断や創作活動も、コンピューターで実現できるようになりました。AI学習を進める上で、これらの基本概念をしっかりと理解しておくことで、より深い学習が可能になるでしょう。

2. AI学習に必要な前提知識とスキル

AI学習を始める前に、いくつかの重要な基礎知識とスキルを身に付けておく必要があります。これらの知識は、AIの仕組みを理解し、実際にモデルを構築・運用するための土台となります。ここでは、特に重要な3つの分野について詳しく解説します。

2.1 数学の基礎知識(確率・統計・線形代数・微分積分)

AIや機械学習を理解するためには、数学の知識が不可欠です。特に重要な4つの分野について、それぞれの役割と学習すべき内容を説明します。

2.1.1 確率・統計の重要性

確率・統計は、データの不確実性を扱い、パターンを見つけ出すために使用されます。機械学習では、データの分布や外れ値の特定、信頼区間の算出などに活用されています。学習すべき内容には、確率密度関数、ベイズの定理、正規分布、中心極限定理、仮説検定などがあります。

2.1.2 線形代数の基本概念

線形代数は、ベクトルや行列を扱う数学分野で、機械学習アルゴリズムの基礎となります。特にニューラルネットワークでは、重みやバイアスが行列として表現され、計算が行列演算で実行されます。ベクトル演算、行列の演算、固有値・固有ベクトル、主成分分析(PCA)などの概念を理解する必要があります。

2.1.3 微分積分の応用

微分積分は、最適化問題を解くために使用されます。機械学習では、勾配降下法などの最適化アルゴリズムでコスト関数を最小化する際に微分が使われます。偏微分、勾配、連鎖律などの概念を理解することで、アルゴリズムの動作原理を深く理解できるようになります。

| 数学分野 | 主な用途 | 重要な概念 |

|---|---|---|

| 確率・統計 | データ分析、不確実性の処理 | 確率分布、ベイズの定理、仮説検定 |

| 線形代数 | データ表現、計算効率化 | ベクトル、行列、固有値 |

| 微分積分 | 最適化、勾配計算 | 偏微分、勾配、連鎖律 |

2.2 プログラミングスキル(Python・SQL)

AI開発では、プログラミングスキルが必須となります。特にPythonとSQLは、データサイエンスとAI開発において最も重要な言語です。

2.2.1 Pythonの基礎とライブラリ

Pythonは、機械学習やディープラーニングで最も広く使用されているプログラミング言語です。文法がシンプルで読みやすく、豊富なライブラリが用意されています。まずは基本的な文法(変数、関数、クラス、制御構文)を学び、その後NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learnなどのライブラリの使い方を習得しましょう。

2.2.2 NumPyとPandasの活用

NumPyは数値計算ライブラリで、多次元配列の効率的な処理を可能にします。機械学習では大量のデータを扱うため、NumPyの配列操作は必須スキルです。Pandasはデータ操作・分析ライブラリで、CSVファイルの読み込み、データクリーニング、集計処理などを行います。データフレームの操作方法を習得することで、実データの前処理が効率的に行えるようになります。

2.2.3 SQLによるデータベース操作

SQLは、データベースからデータを取得・操作するためのクエリ言語です。実際のビジネスでは、データベースに蓄積された大量のデータを分析することが多いため、SQLスキルは重要です。SELECT文、JOIN、GROUP BY、WHERE句などの基本的なクエリから始めて、複雑なデータ抽出ができるようになりましょう。

2.3 データサイエンスの基礎

データサイエンスの基礎知識は、AI学習において実践的なスキルを身に付けるために重要です。データの収集から分析、可視化まで、一連のプロセスを理解する必要があります。

2.3.1 データ前処理の重要性

実世界のデータは、欠損値、外れ値、不整合なフォーマットなどの問題を含んでいることがほとんどです。データ前処理では、これらの問題を解決し、機械学習モデルが効果的に学習できる形にデータを整形します。欠損値の処理方法、外れ値の検出と対処、カテゴリ変数のエンコーディング、正規化・標準化などの技術を学ぶ必要があります。

2.3.2 探索的データ分析(EDA)

探索的データ分析は、データの特徴や傾向を理解するために行う分析です。ヒストグラム、散布図、相関行列などの可視化手法を使って、データの分布や変数間の関係を把握します。この分析により、どのような機械学習手法が適しているかを判断し、特徴量エンジニアリングの方針を決定できます。

2.3.3 機械学習パイプラインの理解

機械学習プロジェクトは、問題設定、データ収集、前処理、モデル選択、学習、評価、デプロイという一連のプロセスから構成されます。各段階での注意点や最適化のポイントを理解することで、効果的なAIシステムを構築できるようになります。特に、訓練データ・検証データ・テストデータの分割方法、交差検証、過学習の回避方法などは重要な概念です。

| スキル分野 | 学習すべき内容 | 習得目標 |

|---|---|---|

| Python基礎 | 基本文法、ライブラリ活用 | データ処理とモデル構築 |

| SQL | クエリ作成、データベース操作 | 大量データの効率的な抽出 |

| データ前処理 | 欠損値処理、正規化 | 高品質なデータセット作成 |

| データ可視化 | グラフ作成、パターン発見 | データの特徴把握 |

これらの基礎知識を身に付けることで、AI学習をより効果的に進めることができます。数学的な理論とプログラミングスキル、そしてデータサイエンスの実践的な知識を組み合わせることで、実際のビジネス課題を解決できるAIシステムの構築が可能になります。

3. AI学習の3つのステップ

AI学習を効果的に進めるためには、体系的なアプローチが重要です。ここでは、初心者から上級者まで段階的にスキルを身に付けられる3つのステップを詳しく解説します。これらのステップに沿って学習を進めることで、AIの知識とスキルを着実に習得できるでしょう。

3.1 ステップ1:基礎知識の習得

AI学習の第一歩は、土台となる基礎知識をしっかりと身に付けることです。この段階では、数学、プログラミング、機械学習の基本概念を理解することが重要になります。

数学分野では、確率・統計、線形代数、微分積分の3つを重点的に学習しましょう。確率・統計は、データの分布や不確実性を理解するために必要で、機械学習のアルゴリズムの動作原理を理解する基礎となります。線形代数は、ベクトルや行列の操作を通じて、ニューラルネットワークの計算処理を理解するために欠かせません。微分積分は、最適化アルゴリズムの勾配降下法などを理解するために活用されます。

プログラミング言語については、PythonとSQLの基本文法から始めることをおすすめします。Pythonは豊富な機械学習ライブラリが用意されており、データ処理や可視化にも適した言語です。SQLはデータベース操作に必要で、大量のデータを効率的に扱うために必要不可欠なスキルです。

機械学習の基礎概念では、教師あり学習、教師なし学習、強化学習の違いを理解し、それぞれの代表的なアルゴリズムの特徴を学びます。回帰、分類、クラスタリングなどの基本的な手法について、その仕組みと適用場面を把握することが大切です。

| 学習分野 | 重要項目 | 学習目安期間 |

|---|---|---|

| 数学 | 確率・統計、線形代数、微分積分 | 2-3ヶ月 |

| プログラミング | Python基本文法、SQL基礎 | 1-2ヶ月 |

| 機械学習基礎 | 学習手法の分類、基本アルゴリズム | 1ヶ月 |

3.2 ステップ2:AIフレームワークとライブラリの学習

基礎知識を習得した後は、実際にAIモデルを構築するためのフレームワークとライブラリの使い方を学びます。この段階では、理論的な知識を実践的なスキルに変換していくことが目標です。

主要なAIフレームワークとして、TensorFlowとPyTorchの学習を推奨します。

TensorFlowはGoogleが開発したオープンソースのフレームワークで、豊富な機能と高い拡張性を持ちます。一方、PyTorchはFacebookが開発したフレームワークで、動的計算グラフによる直感的な操作が特徴です。どちらも現在の機械学習開発において広く使われているため、最低でもどちらか一方は習得しておきましょう。

Pythonライブラリについては、以下の順序で学習を進めることをおすすめします。まず、NumPyで数値計算の基礎を学び、Pandasでデータ操作とデータフレームの扱い方を習得します。続いて、Matplotlibとseabornでデータ可視化の手法を身に付け、scikit-learnで機械学習の実装方法を学習します。

この段階では、公式ドキュメントやチュートリアルを活用し、実際にコードを書いて動かすことが重要です。簡単なサンプルデータを使って、データの読み込みから前処理、モデル構築、評価までの一連の流れを体験しましょう。エラーが発生した際は、エラーメッセージを読み解き、デバッグする能力も同時に養います。

3.2.1 学習すべき主要ライブラリ

| カテゴリ | ライブラリ名 | 用途 |

|---|---|---|

| 数値計算 | NumPy | 数値計算、配列操作 |

| データ操作 | Pandas | データフレーム操作、前処理 |

| 可視化 | Matplotlib、seaborn | グラフ作成、データ可視化 |

| 機械学習 | scikit-learn | 基本的な機械学習アルゴリズム |

| 深層学習 | TensorFlow、PyTorch | ニューラルネットワーク構築 |

3.3 ステップ3:実践プロジェクトへの取り組み

最終ステップでは、学んだ知識とスキルを統合し、実際のプロジェクトに取り組みます。このステップが最も重要で、理論と実践のギャップを埋め、現実的な問題解決能力を身に付けることができます。

プロジェクト選択では、自分の興味関心に合った分野から始めることをおすすめします。画像認識、自然言語処理、時系列予測、推薦システムなど、様々な分野があります。初心者の場合は、比較的取り組みやすい画像分類や回帰分析から始めるとよいでしょう。

実践プロジェクトでは、以下の工程を経験します。まず、問題設定と目標設定を明確にし、適切なデータセットを選択または収集します。次に、データの探索的分析(EDA)を行い、データの特徴や課題を把握します。その後、データの前処理とクリーニングを実施し、モデル構築に適した形にデータを整えます。

モデル構築段階では、複数のアルゴリズムを試し、最適なモデルを選択します。ハイパーパラメータの調整により、モデルの性能を向上させることも重要です。モデル評価では、適切な評価指標を用いて性能を測定し、過学習や汎化性能の問題がないかを確認します。

プロジェクトの成果物として、実装したコードだけでなく、分析結果のレポートや可視化された結果も作成しましょう。これにより、技術的なスキルだけでなく、結果を他者に伝える能力も向上します。完成したプロジェクトはGitHubなどで公開し、ポートフォリオとして活用することをおすすめします。

3.3.1 推奨プロジェクト例

| 難易度 | プロジェクト例 | 習得スキル |

|---|---|---|

| 初級 | アイリス分類、住宅価格予測 | 基本的な分類・回帰 |

| 中級 | 手書き文字認識、感情分析 | 画像処理、自然言語処理 |

| 上級 | 株価予測、推薦システム | 時系列分析、協調フィルタリング |

4. おすすめのAI学習リソースと教材

AI学習を効率的に進めるためには、自分の学習スタイルや目標に合った適切なリソースを選択することが重要です。現在では多様な学習方法が提供されており、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応した教材が豊富に揃っています。ここでは、AI学習に役立つ主要なリソースカテゴリーについて詳しく解説します。

4.1 オンライン学習プラットフォーム

オンライン学習プラットフォームは、AI学習を始める上で最も手軽で効果的な選択肢の一つです。自分のペースで学習を進められるうえ、実践的な演習やプロジェクトを通じて理解を深めることができます。

4.1.1 主要なプラットフォーム

| プラットフォーム名 | 特徴 | 料金体系 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| Coursera | 大学レベルの高品質なコンテンツ | 無料・有料コース併用 | スタンフォード大学などの機械学習コースが充実 |

| Udemy | 実践的な内容に特化 | 買い切り型 | 日本語対応コースが豊富で初心者にも優しい |

| edX | 世界トップクラスの大学が提供 | 基本無料、認定証は有料 | MITやハーバード大学の講座を受講可能 |

| Udacity | ナノ学位プログラム | 月額制 | 業界のプロが監修したカリキュラム |

これらのプラットフォームでは、動画講義、演習問題、実際のデータセットを使ったプロジェクトなどを通じて、体系的にAIの知識とスキルを身に付けることができます。特に、講師による丁寧な解説と段階的なカリキュラムにより、挫折しにくい学習環境が整っています。

4.1.2 日本語対応のプラットフォーム

国内のオンライン学習プラットフォームも充実しており、Progateや学び方改革推進センターなどでは、日本語でのAI学習コンテンツが提供されています。言語の壁を感じることなく、基礎からしっかりと学習を進めることができるでしょう。

4.2 書籍と学術論文

書籍と学術論文は、AI学習における知識の体系化と最新情報の取得において重要な役割を果たします。理論的な理解を深めるとともに、研究の最前線に触れることで、より高度な学習を実現できます。

4.2.1 初心者向け書籍

AI学習の入門書として、以下のような書籍が推奨されます。これらの書籍は、数学的な前提知識がなくても理解しやすいよう配慮されており、AIの概念や応用例を具体的に学ぶことができます。

- 「人工知能は人間を超えるか」- AI研究の歴史と現状を分かりやすく解説

- 「機械学習入門」- 機械学習の基本概念と代表的なアルゴリズムを紹介

- 「ディープラーニング入門」- ニューラルネットワークの仕組みを図解で説明

4.2.2 技術書・専門書

ある程度の基礎知識を身に付けた後は、より専門的な技術書に取り組むことで、実装レベルでの理解を深めることができます。Python機械学習ライブラリの使い方やアルゴリズムの詳細な実装方法について学べる書籍が数多く出版されています。

4.2.3 学術論文の活用

最新の研究動向を把握するためには、学術論文の読解が不可欠です。arXivやGoogle Scholarなどのプラットフォームを活用して、関心のある分野の論文を定期的にチェックしましょう。論文読解のスキルは、AI分野の急速な発展についていくために重要な能力です。

4.3 実践的な学習サイトとコンペティション

理論的な学習と並行して、実際にデータを扱いながら学習することで、より実践的なスキルを身に付けることができます。コンペティション形式の学習は、モチベーションの維持と実力向上の両面で効果的です。

4.3.1 データサイエンスコンペティション

| プラットフォーム名 | 特徴 | 難易度 | 学習効果 |

|---|---|---|---|

| Kaggle | 世界最大のデータサイエンスコンペティション | 初級〜上級 | 実データでの経験が積める |

| SIGNATE | 日本発のデータサイエンスプラットフォーム | 初級〜中級 | 日本語での情報交換が可能 |

| AtCoder | プログラミングコンテスト | 初級〜上級 | アルゴリズム思考力の向上 |

これらのプラットフォームでは、実際の企業が抱える課題をもとにしたデータセットが提供され、参加者同士で精度を競い合います。上位入賞者のソリューションを学ぶことで、効果的な問題解決手法を習得できるでしょう。

4.3.2 ハンズオン学習サイト

Google ColaboratoryやJupyter Notebookを活用した実践的な学習環境も充実しています。これらのプラットフォームでは、ブラウザ上でPythonコードを実行でき、環境構築の手間なくAI学習を開始できます。

4.4 コミュニティとイベント

AI学習において、コミュニティとの交流は知識の共有とモチベーション維持に大きく貢献します。同じ目標を持つ仲間との情報交換により、学習効率を向上させることができるでしょう。

4.4.1 オンラインコミュニティ

GitHub、Stack Overflow、Qiitaなどのプラットフォームでは、AI関連のプロジェクトやコードが公開されており、実装例から学ぶことができます。また、技術的な質問に対するコミュニティからの回答を通じて、問題解決のスキルも向上します。

4.4.2 勉強会・セミナー

機械学習勉強会やAI関連のカンファレンスへの参加により、最新の技術動向を学ぶとともに、業界の専門家とのネットワーキングが可能です。特に、実務でAIを活用している企業の事例発表は、学習の方向性を決める上で非常に参考になります。

4.4.3 メンターシップ制度

経験豊富なAI研究者やエンジニアからの直接的な指導を受けられるメンターシップ制度も増えています。個別のアドバイスにより、効率的な学習計画の立案と実行が可能になるでしょう。

これらの多様な学習リソースを組み合わせて活用することで、AI学習をより効果的に進めることができます。自分の学習スタイルと目標に合わせて最適なリソースを選択し、継続的な学習を心がけましょう。

5. AI学習を成功させるポイント

AI学習を効果的に進めるためには、戦略的なアプローチが重要です。学習目標の設定から継続的な実践まで、成功につながる具体的なポイントを理解することで、効率的にスキルを身に付けることができます。ここでは、AI学習を成功に導くための3つの重要なポイントについて詳しく解説します。

5.1 適切な学習目標の設定

AI学習において最も重要なのは、現実的で達成可能な学習目標を設定することです。目標が高すぎると挫折感を味わいやすくなり、逆に低すぎると学習意欲が湧きにくくなります。効果的な目標設定には、SMART原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限がある)を活用しましょう。

まず、自分の現在のスキルレベルを正確に把握することから始めます。プログラミング経験の有無、数学的基礎知識のレベル、AI分野での学習経験などを客観的に評価しましょう。その上で、短期目標(1-3ヶ月)、中期目標(6ヶ月-1年)、長期目標(1年以上)に分けて設定することが効果的です。

| 期間 | 目標例 | 具体的な成果物 |

|---|---|---|

| 短期(1-3ヶ月) | Python基礎とデータ処理の習得 | 簡単なデータ分析スクリプトの作成 |

| 中期(6ヶ月-1年) | 機械学習アルゴリズムの理解と実装 | 予測モデルの構築とデプロイ |

| 長期(1年以上) | AIプロジェクトの設計と運用 | 実業務での課題解決システムの開発 |

目標設定の際は、学習する分野も明確にしましょう。自然言語処理、画像認識、推薦システム、時系列予測など、AIの応用分野は多岐にわたります。自分の興味や将来のキャリアプランに合わせて、特に力を入れたい分野を選択することで、学習へのモチベーションを維持しやすくなります。

5.2 継続的な学習と実践の重要性

AI分野は急速に進歩しており、新しい技術や手法が次々と登場します。そのため、一度知識を身に付けただけでは不十分で、継続的な学習と実践が不可欠です。理論的な知識だけでなく、実際にコードを書き、データを扱い、モデルを構築する実践的な経験を積むことが真の理解につながります。

効果的な継続学習のためには、定期的な学習スケジュールを作成しましょう。毎日少しずつでも学習を進めることで、知識の定着と技術の向上を図ることができます。週に1-2回は実践的なプログラミングの時間を設け、学んだ理論を実際のコードで確認することが重要です。

実践の場として、以下のような活動を積極的に取り入れましょう。オープンデータセットを使った分析プロジェクト、GitHubでのコード公開、技術ブログでの学習記録の発信、オンラインコンペティション(Kaggleなど)への参加などが効果的です。これらの活動を通じて、実践的なスキルを磨きながら、他の学習者や専門家との交流も深めることができます。

また、最新技術のキャッチアップも継続学習の重要な要素です。AI関連の論文やブログ記事を定期的に読み、新しいライブラリやフレームワークについて学ぶ習慣を身に付けましょう。技術系カンファレンスやウェビナーへの参加も、最新動向を把握する上で有効です。

5.3 モチベーション維持の方法

AI学習は長期間にわたるプロセスであり、途中で挫折しそうになることもあります。モチベーションを維持するためには、学習過程での小さな成功体験を積み重ねることが重要です。大きな目標を達成する前に、段階的な成果を確認し、自分の進歩を実感できるような仕組みを作りましょう。

具体的な方法として、学習記録の作成が効果的です。日々の学習内容、解決できた問題、新しく学んだ概念などを記録し、定期的に振り返ることで自分の成長を確認できます。また、学習した内容をアウトプットする機会を作ることも重要です。技術ブログの執筆、勉強会での発表、同僚や友人への説明などを通じて、知識の定着とモチベーションの向上を図りましょう。

学習コミュニティへの参加も、モチベーション維持に大きく貢献します。オンラインフォーラム、勉強会、ハッカソンなどに積極的に参加し、同じ目標を持つ仲間との交流を深めましょう。他の学習者との情報交換や相互支援は、学習への意欲を高め、困難な時期を乗り越える力となります。

さらに、学習の成果を可視化することも効果的です。作成したプロジェクトのポートフォリオ、習得したスキルのチェックリスト、参加したコンペティションの成績などを整理し、自分の成長を客観的に評価できるようにしましょう。定期的に自分の目標と現在地を確認し、必要に応じて学習計画を調整することで、継続的な成長を実現できます。

6. AI学習のロードマップと期間設定

AI学習を効果的に進めるためには、自分の現在のスキルレベルに応じた適切なロードマップを設定することが重要です。ここでは、初心者から上級者まで、それぞれのレベルに合わせた学習プランを詳しく解説します。明確な期間設定と具体的なマイルストーンを設けることで、継続的で効率的な学習が可能になります。

6.1 初心者向け3ヶ月プラン

AI学習を始めたばかりの初心者は、まず基礎知識の習得に集中しましょう。3ヶ月という期間は、基本的な概念を理解し、簡単な実装ができるようになるのに適切な長さです。

6.1.1 1ヶ月目:基礎概念の理解

最初の1ヶ月では、AI、機械学習、ディープラーニングの基本概念を理解することから始めます。この期間中は理論的な知識の習得に重点を置き、プログラミングは最小限に留めることをおすすめします。

| 学習項目 | 学習内容 | 推奨時間 |

|---|---|---|

| AI基礎知識 | AIの定義、歴史、分類(特化型・汎用型) | 週5時間 |

| 機械学習概論 | 教師あり・なし学習、強化学習の基本概念 | 週7時間 |

| 数学基礎 | 確率・統計の基本、線形代数の初歩 | 週8時間 |

6.1.2 2ヶ月目:プログラミング基礎とツール習得

2ヶ月目からは、実際にプログラミングに触れ始めます。Pythonの基本文法を学び、データ処理に必要なライブラリの使い方を覚えましょう。この段階では完璧を求めず、基本的な操作ができるようになることを目標とします。

Python基礎学習では、変数、条件分岐、繰り返し処理といった基本的なプログラミング概念から始めます。続いて、NumPyとPandasを使ったデータ操作、Matplotlibを使った可視化の基礎を学習します。また、Jupyter Notebookの使い方を覚えることで、データ分析に適した環境を整えましょう。

6.1.3 3ヶ月目:簡単な機械学習モデルの実装

最終月では、実際に機械学習モデルを構築してみます。scikit-learnライブラリを使って、線形回帰や決定木といった基本的なアルゴリズムを実装し、予測精度の評価方法を学びます。

具体的には、住宅価格予測や花の品種分類といった定番のデータセットを使って、データの前処理から予測まで一連の流れを体験します。この過程で、訓練データとテストデータの分割、交差検証、過学習といった重要な概念も理解できるでしょう。

6.2 中級者向け6ヶ月プラン

基礎知識を身に付けた中級者は、より高度なアルゴリズムと実践的なプロジェクトに取り組みます。6ヶ月という期間で、ディープラーニングの基礎から応用まで幅広くカバーし、実際のビジネス課題に対応できるスキルを身に付けることを目指します。

6.2.1 1-2ヶ月目:機械学習アルゴリズムの深化

最初の2ヶ月では、機械学習アルゴリズムへの理解を深めます。サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、勾配ブースティングといった高度なアルゴリズムを学び、それぞれの特徴と使い分けを理解しましょう。

また、特徴量エンジニアリングの重要性を学び、データから有用な特徴量を抽出する技術を身に付けます。この段階では、Kaggleの過去のコンペティションデータを使って実践的な経験を積むことをおすすめします。

6.2.2 3-4ヶ月目:ディープラーニング入門

3ヶ月目からは、ディープラーニングの世界に踏み込みます。ニューラルネットワークの基本構造から始まり、活性化関数、損失関数、最適化アルゴリズムといった基礎概念を学習します。

| 学習期間 | 学習内容 | 主要技術 |

|---|---|---|

| 3ヶ月目 | ニューラルネットワーク基礎 | 多層パーセプトロン、誤差逆伝播法 |

| 4ヶ月目 | 畳み込みニューラルネットワーク | CNN、画像認識、転移学習 |

TensorFlowやPyTorchといったディープラーニングフレームワークの使い方を学び、実際に画像分類や回帰問題に取り組みます。GPUを使った高速計算の方法も併せて学習しましょう。

6.2.3 5-6ヶ月目:実践プロジェクトと専門分野

最後の2ヶ月では、自分の興味や目標に応じて専門分野を選択し、本格的なプロジェクトに取り組みます。自然言語処理、コンピュータビジョン、時系列解析など、特定の分野に特化した学習を進めましょう。

プロジェクトでは、データ収集から前処理、モデル構築、評価、デプロイまで一連の流れを経験します。GitHubでコードを公開し、技術ブログで学習内容をアウトプットすることで、学習効果を高められます。

6.3 上級者向け学習継続プラン

上級者レベルに達した方は、最新技術のキャッチアップと専門性の更なる向上に重点を置きます。この段階では期間を区切るよりも、継続的な学習習慣を確立することが重要です。

6.3.1 最新技術のキャッチアップ

AI分野は技術の進歩が非常に速いため、常に最新の情報を追いかける必要があります。ArXivやGoogle AI Blogなどで最新の論文や技術動向をチェックし、注目すべき手法は実際に実装してみましょう。

年に数回開催される主要な国際会議(NeurIPS、ICML、ICLRなど)の論文を読み、最先端の研究動向を把握することも重要です。また、新しいフレームワークやツールが登場した際は、積極的に試用し、既存手法との比較検討を行いましょう。

6.3.2 専門分野での深化

特定の分野での専門性を高めるため、深く掘り下げた学習を継続します。例えば、自然言語処理であれば大規模言語モデルの仕組みやファインチューニング手法、コンピュータビジョンであれば物体検出やセグメンテーションの最新手法などを学習します。

産業界との連携も重要で、実際のビジネス課題に対してAI技術を適用する経験を積みましょう。コンサルティングやフリーランスとして活動することで、理論と実践の橋渡しができるようになります。

6.3.3 コミュニティへの貢献

上級者として、AI学習コミュニティへの貢献も大切な活動です。オープンソースプロジェクトへの参加、技術記事の執筆、セミナーやワークショップでの講演などを通じて、知識の共有と後進の育成に努めましょう。

このような活動は自身の学習にも良い影響を与え、説明する過程で理解が深まったり、他の参加者からの質問によって新たな気づきを得られたりします。また、業界でのネットワーク構築にも繋がり、キャリア形成にも大きなメリットがあります。

7. AI学習で陥りがちな失敗と対策

AI学習を進める中で、多くの学習者が同じような失敗や壁に直面します。これらの課題を事前に把握し、適切な対策を講じることで、効率的な学習を継続できるでしょう。ここでは、AI学習でよくある失敗パターンとその解決策を詳しく解説します。

7.1 よくある学習の壁と解決法

AI学習で最も多い失敗は、数学的な基礎知識不足による挫折です。線形代数や確率・統計の理解が不十分なまま機械学習に取り組むと、アルゴリズムの仕組みが理解できず、表面的な知識しか身に付きません。

この問題を解決するには、段階的な学習アプローチが効果的です。まず高校レベルの数学から復習し、その後大学レベルの統計学や線形代数に進むことで、確実な基礎を築けます。オンライン教材や書籍を活用し、理論と実践を並行して学習しましょう。

| よくある学習の壁 | 原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| 数学的理解の不足 | 基礎数学の知識不足 | 段階的な数学学習の実施 |

| プログラミングエラーの頻発 | Python基礎知識の不足 | 基本文法の復習と実践演習 |

| 理論と実践の乖離 | 実装経験の不足 | 小さなプロジェクトから開始 |

| 学習範囲の広さに圧倒 | 学習計画の不明確さ | 明確な目標設定と優先順位付け |

また、プログラミングでのエラーに遭遇した際の対処法も重要です。エラーメッセージを読む習慣をつけ、デバッグのスキルを身に付けることで、問題解決能力が向上します。オンラインコミュニティやフォーラムを活用し、同じような問題に直面した他の学習者の解決策を参考にするのも効果的です。

7.2 効率的でない学習方法の見直し

多くの初心者が陥る失敗として、理論ばかりを学んで実践を怠ることが挙げられます。機械学習のアルゴリズムを理解することは重要ですが、実際にコードを書いてデータを扱わなければ、真の理解には到達できません。

効率的な学習を実現するには、理論学習と実践をバランスよく組み合わせることが重要です。新しい概念を学んだら、すぐに簡単なコードで実装してみる習慣をつけましょう。Kaggleの初心者向けコンペティションや、公開されているデータセットを使った分析に挑戦することで、実践的なスキルが身に付きます。

もう一つの非効率な学習方法は、完璧主義に陥ることです。すべてを理解してから次に進もうとすると、学習が停滞してしまいます。まずは全体像を把握し、詳細は必要に応じて後から深めるという姿勢が大切です。

学習リソースの選択も重要なポイントです。多くの教材に手を出しすぎると、どれも中途半端になってしまいます。自分のレベルに合った教材を1つ選び、それを最後まで完走することを優先しましょう。その後、別の視点から同じ内容を学ぶために、異なる教材に取り組むことをおすすめします。

また、独学での学習において、フィードバックの不足も大きな問題となります。自分の理解度や進捗を客観的に評価することが困難なため、間違った方向に進んでしまうことがあります。定期的に学習内容をアウトプットし、コミュニティで共有することで、他者からのフィードバックを得られるでしょう。

時間管理の失敗も見直すべき点です。短時間でも継続的に学習することが、長時間の集中学習よりも効果的です。毎日30分から1時間程度の学習時間を確保し、習慣化することで、着実にスキルアップできます。

8. AI学習後のキャリアパスと活用方法

AI学習を完了した後は、身に付けたスキルを活かして様々なキャリアパスを歩むことができます。AI人材への需要は急速に高まっており、多くの企業がAI技術を持つ人材を求めています。ここでは、AI学習後の具体的なキャリア選択肢と活用方法について詳しく解説します。

8.1 AI関連職種への転職

AI学習で身に付けたスキルを活かした転職は、現在最も有力なキャリア選択肢の一つです。AI関連の職種は多岐にわたり、それぞれ異なるスキルセットが求められます。

8.1.1 データサイエンティスト

データサイエンティストは、ビッグデータを分析してビジネス課題を解決する専門職です。統計学、機械学習、プログラミングスキルを活用して、データから価値ある洞察を導き出します。平均年収は600万円から1000万円程度で、経験やスキルレベルによって大きく変動します。

必要なスキルとして、Python、R、SQLなどのプログラミング言語に加え、統計学や機械学習の深い理解が求められます。また、ビジネス課題を理解し、技術的な解決策を提案するコミュニケーション能力も重要です。

8.1.2 機械学習エンジニア

機械学習エンジニアは、機械学習モデルの設計、実装、運用を担当する技術職です。研究段階のモデルを実際のサービスに組み込み、スケーラブルなシステムとして構築することが主な業務となります。

TensorFlow、PyTorch、scikit-learnなどのフレームワークに精通し、クラウドプラットフォーム(AWS、Google Cloud、Azure)での開発経験が重要視されます。平均年収は700万円から1200万円程度です。

8.1.3 AIコンサルタント

AIコンサルタントは、企業のAI導入戦略の策定から実装まで幅広くサポートする職種です。技術的知識に加え、ビジネス戦略や業界知識が必要とされます。

クライアント企業の課題を分析し、適切なAIソリューションを提案する能力が求められます。年収は800万円から1500万円程度で、コンサルティング経験や専門分野によって大きく異なります。

| 職種 | 主な業務 | 必要スキル | 平均年収 |

|---|---|---|---|

| データサイエンティスト | データ分析、予測モデル構築 | Python、統計学、機械学習 | 600-1000万円 |

| 機械学習エンジニア | MLモデルの実装・運用 | フレームワーク、クラウド | 700-1200万円 |

| AIコンサルタント | AI戦略策定、導入支援 | 技術知識、ビジネススキル | 800-1500万円 |

| プロダクトマネージャー | AI製品の企画・管理 | 技術理解、マネジメント | 700-1300万円 |

8.2 ビジネスでのAI活用

転職以外にも、現在の職場でAI知識を活用してキャリアアップを図る方法があります。多くの企業がDXを推進する中で、AI知識を持つ社内人材の価値は高まっています。

8.2.1 業務効率化への応用

身に付けたAI知識を使って、日常業務の自動化や効率化を提案できます。例えば、Excelの作業をPythonで自動化したり、データ分析による業務改善提案を行ったりすることで、社内での評価向上につながります。

特に、RPA(Robotic Process Automation)とAI技術を組み合わせたプロセス自動化は、多くの企業で注目されており、実践的な改善提案ができる人材として重宝されます。

8.2.2 新規事業開発への参画

AI技術を活用した新規事業の企画や開発に参画することで、イノベーション創出の中心的役割を担えます。自社の既存データやリソースを活用したAIサービスの提案は、経営陣からも高く評価される可能性があります。

スタートアップ企業では特に、技術知識を持つビジネスパーソンの需要が高く、CTOやCDOといったエグゼクティブポジションへの道筋も開けます。

8.2.3 社内教育・啓発活動

AI知識を活かして社内研修の講師を務めたり、AIリテラシー向上のための啓発活動を行ったりすることも価値の高い貢献です。多くの企業でAI人材育成が課題となっている現在、このような活動は組織全体の競争力向上に直結します。

8.3 資格取得と評価向上

AI関連の資格取得は、スキルの客観的証明と継続的な学習の証拠として、キャリア発展に大いに役立ちます。特に転職活動においては、資格が技術力の指標として重視される傾向があります。

8.3.1 主要なAI関連資格

G検定(ジェネラリスト検定)は、AIに関する基礎知識を幅広く問う資格で、ビジネスパーソンに人気があります。合格率は約70%で、比較的取得しやすい資格です。

E資格(エンジニア資格)は、より技術的な内容を扱い、ディープラーニングの実装能力を証明します。合格率は約60%で、プログラミング経験が必要とされます。

データサイエンティスト検定は、データサイエンスの実務能力を評価する資格です。統計学、機械学習、ビジネス応用の3分野から出題され、実践的なスキルを証明できます。

8.3.2 国際的な認定資格

AWS認定機械学習やGoogle Cloud Professional Machine Learning Engineerなど、クラウドプラットフォーム固有の資格も価値が高まっています。これらの資格は、実際のビジネス環境でのAI実装能力を示すものとして、企業から高く評価されます。

Microsoft Azure AI Fundamentalsやその上位資格であるAzure AI Engineerも、企業でのAzure導入が進む中で注目度が上がっています。

| 資格名 | 対象者 | 難易度 | 受験料 |

|---|---|---|---|

| G検定 | ビジネスパーソン | 初級 | 13,200円 |

| E資格 | エンジニア | 中級 | 33,000円 |

| データサイエンティスト検定 | データ分析者 | 中級 | 11,000円 |

| AWS認定機械学習 | クラウドエンジニア | 上級 | 30,000円 |

8.3.3 継続的なスキルアップの重要性

AI分野は技術の進歩が非常に速いため、資格取得後も継続的な学習が不可欠です。最新の研究論文を読んだり、新しいフレームワークを試したりすることで、常に最前線の知識を保持することが重要です。

また、実際のプロジェクトに参加してハンズオン経験を積むことで、理論と実践のギャップを埋めることができます。オープンソースプロジェクトへの貢献やKaggleなどのコンペティション参加も、スキル維持・向上に効果的です。

AI学習で身に付けた知識とスキルは、適切に活用することで大きなキャリアアップの機会を創出します。自分の興味や強みに合わせて最適なキャリアパスを選択し、継続的な学習を通じてAI分野での専門性を深めていくことが成功の鍵となるでしょう。

9. まとめ

AI学習は数学とプログラミングの基礎知識を身につけ、段階的にスキルアップすることが重要です。Python言語の習得から始まり、機械学習ライブラリの実践的な活用まで、継続的な学習と実際のプロジェクトへの取り組みが成功の鍵となります。Courseraやedx、書籍を活用した体系的な学習により、AI技術を効果的に習得できるでしょう。

product関連するプロダクト

-

UMWELTウムベルト

UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。

MWELT

TRYETING

公式

TRYETING公式です。

お知らせやIR情報などを発信します。