BUSINESS

在庫管理ツール完全ガイド:選び方から導入まで

目次

在庫管理の非効率さや、欠品・過剰在庫にお悩みではありませんか?本記事では、在庫管理ツールの基本から導入メリット、失敗しない選び方までを網羅的に解説します。

結論、自社の規模や業種に合ったツールを正しく選ぶことが、コスト削減と業務効率化の鍵です。無料ツールと有料ツールの違いやおすすめ製品も比較し、貴社に最適なツールを見つけるための知識を完全ガイドします。

1. 在庫管理ツールとは?基本的な仕組みと必要性

在庫管理ツールとは、企業が保有する商品や原材料、部品などの「在庫」を、正確かつ効率的に管理するためのシステムです。

具体的には、商品の入庫から出庫、保管場所、在庫数といった一連の情報をデジタルデータとして一元管理し、在庫状況をリアルタイムで可視化します。

これにより、従来のアナログな管理手法が抱えていた課題を解決し、企業の収益性向上に貢献します。

事業を運営する上で在庫管理は欠かせない業務ですが、手作業での管理には限界があります。在庫管理ツールは、こうした業務を自動化・効率化することで、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を防ぐために不可欠な存在となっています。

1.1 在庫管理ツールの基本概念

在庫管理ツールの基本的な役割は、在庫に関わるあらゆる情報を集約し、誰でも正確に状況を把握できるようにすることです。

従来、Excelや手書きの台帳で行われていた在庫管理では、入力ミスや情報のタイムラグ、担当者以外は状況がわからない「属人化」といった問題が頻発していました。

在庫管理ツールは、これらの情報をデータベースで一元管理することで、常に最新かつ正確な在庫数を維持します。バーコードやQRコードを読み取るだけで入出庫作業が完了したり、複数の倉庫や店舗の在庫情報をリアルタイムで共有したりすることが可能になります。

これにより、企業は常に「適正在庫」を維持しやすくなり、経営資源の最適化を図ることができます。

1.2 デジタル化による在庫管理の変革

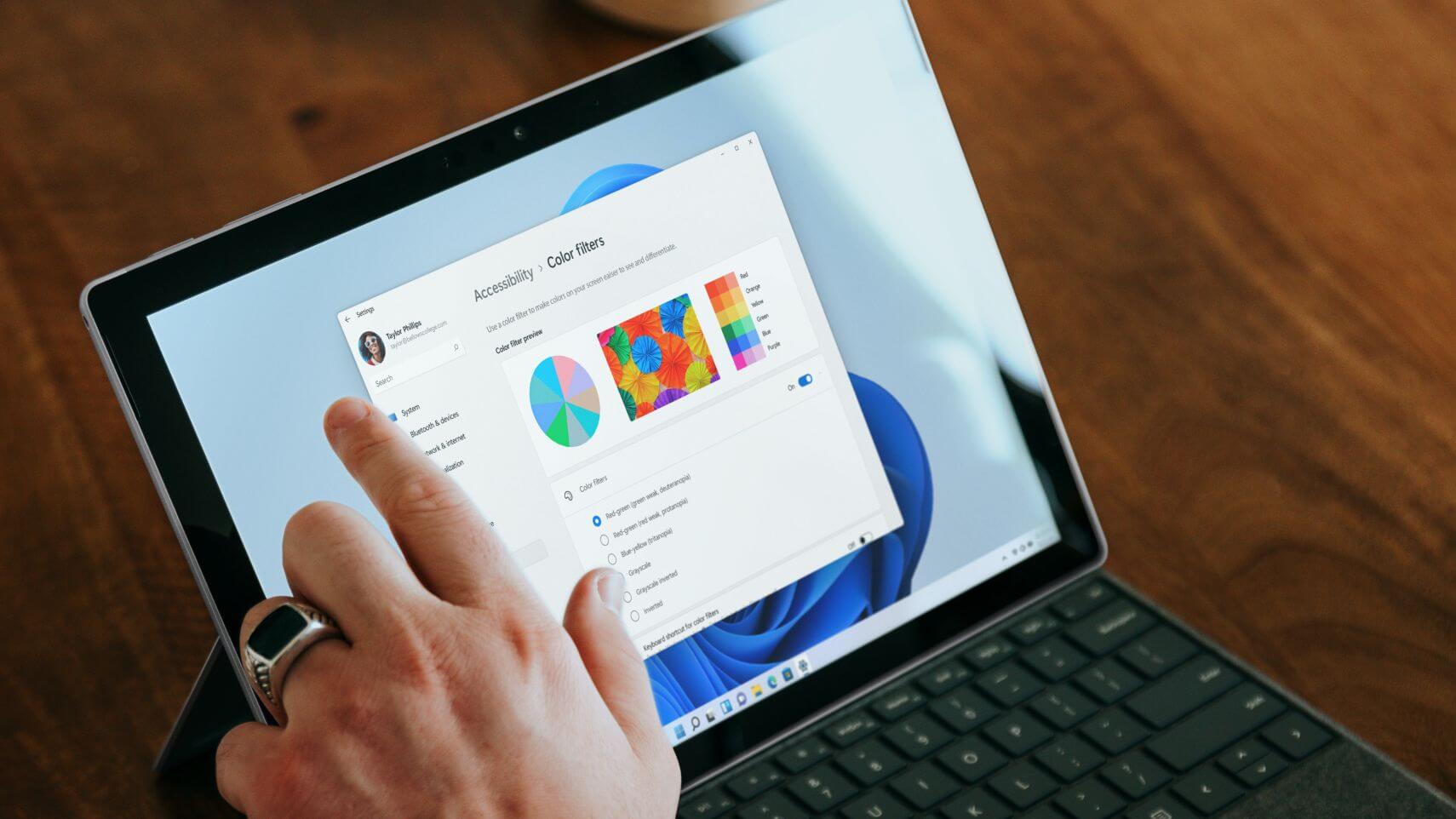

在庫管理をExcelや紙の台帳から専用ツールへと移行させる「デジタル化」は、業務に大きな変革をもたらします。アナログ管理が抱える多くの課題は、ツールの導入によって劇的に改善されます。

| 管理方法 | 主な課題・特徴 |

|---|---|

| アナログ管理(Excel・紙) |

|

| ツールによるデジタル管理 |

|

このように、在庫管理のデジタル化は単なる業務効率化に留まりません。蓄積された在庫データを分析することで、精度の高い需要予測や発注計画の立案が可能となり、データに基づいた戦略的な経営判断を支援する基盤となります。

1.3 クラウド型とオンプレミス型の違い

在庫管理ツールには、大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つの提供形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の規模や予算、セキュリティ要件に応じて最適なタイプを選ぶことが重要です。

クラウド型は、インターネット経由でサービスを利用する形態で、サーバーの管理などをサービス提供事業者に任せられる手軽さが魅力です。一方、オンプレミス型は、自社内にサーバーを設置してシステムを構築する形態で、カスタマイズの自由度やセキュリティの高さが特徴です。

| 比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 比較的安い、または無料 | 高額になりやすい(サーバー購入費など) |

| ランニングコスト | 月額・年額の利用料が発生 | 保守・運用費用、人件費などが発生 |

| 導入期間 | 短い(契約後すぐに利用開始可能) | 長い(システム構築に数ヶ月かかることも) |

| カスタマイズ性 | 制限がある場合が多い | 自由度が高い |

| メンテナンス | サービス提供事業者が行う | 自社で行う必要がある |

| アクセス場所 | インターネット環境があればどこからでも可能 | 原則として社内ネットワークからのみ |

近年では、初期投資を抑えられ、迅速に導入できるクラウド型が主流となりつつあります。特に中小企業や、初めて在庫管理ツールを導入する企業にとっては、スモールスタートが可能なクラウド型が有力な選択肢となるでしょう。

2. 在庫管理ツール導入で得られる5つのメリット

在庫管理ツールを導入することは、単なる業務のデジタル化にとどまりません。企業の収益性や競争力に直結する、数多くの経営的メリットをもたらします。

これまでExcelや手書きの台帳で管理してきたことで発生していた、欠品による機会損失や過剰在庫によるコスト増大といった課題を根本から解決できるのです。

ここでは、在庫管理ツールの導入によって企業が得られる5つの具体的なメリットを詳しく解説します。

2.1 欠品リスクの大幅削減

在庫管理における最大の課題の一つが「欠品」です。欠品は、顧客が商品を購入しようとした際に在庫がない状態を指し、直接的な販売機会の損失につながります。それだけでなく、顧客満足度の低下やブランドイメージの悪化を招き、長期的な売上にも悪影響を及ぼす可能性があります。

在庫管理ツールを導入すれば、すべての商品の在庫状況をリアルタイムで正確に把握できます。あらかじめ「安全在庫数」や「発注点」を設定しておくことで、在庫が一定量を下回った際に自動でアラートを通知する機能もあります。

これにより、担当者の経験や勘に頼ることなく、適切なタイミングで発注を行えるようになり、欠品リスクを劇的に削減できます。結果として、販売機会を逃さず、安定した売上と顧客からの信頼を確保することにつながります。

2.2 余剰在庫コストの最適化

欠品を恐れるあまり、必要以上に在庫を抱えてしまう「余剰在庫(過剰在庫)」もまた、経営を圧迫する大きな要因です。余剰在庫は、保管スペースを無駄に占有するだけでなく、様々なコストを発生させます。

在庫管理ツールは、過去の販売データや現在の在庫状況を分析し、商品ごとの「適正在庫」を可視化します。これにより、無駄な発注を抑制し、常に最適な在庫レベルを維持することが可能になります。結果として、以下のようなコストを削減し、キャッシュフローの改善に大きく貢献します。

| コストの種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 保管コスト | 倉庫の賃料、光熱費、保険料、管理に関わる人件費など。 |

| 資本コスト | 在庫として眠っている資金(キャッシュ)が、他の投資機会に利用できないことによる損失。 |

| 商品劣化・陳腐化コスト | 商品の品質劣化、流行遅れによる価値の低下、モデルチェンジによる旧製品の不動在庫化など。 |

| 廃棄コスト | 品質が劣化した商品や、期限切れ商品を廃棄処分するための費用。 |

2.3 棚卸し作業の効率化

企業の資産を正確に把握するために不可欠な棚卸し作業は、従来の方法では多くの時間と労力を要する負担の大きい業務でした。全従業員が週末や深夜に集まって、膨大な商品を一つひとつ手で数え、紙のリストに記入し、後でExcelに転記するといった作業は、通常業務を圧迫するだけでなく、数え間違いや入力ミスといったヒューマンエラーの温床にもなります。

在庫管理ツール、特にハンディターミナルやスマートフォンと連携できるシステムを導入することで、棚卸し作業は劇的に変わります。商品のバーコードやQRコードをスキャンするだけで、システム上の在庫データと自動で照合されるため、手作業でのカウントや転記作業が不要になります。これにより、作業時間の大幅な短縮と精度の向上が実現します。

| 作業項目 | 従来の手作業 | 在庫管理ツール導入後 |

|---|---|---|

| 在庫カウント | 目視と手作業で商品を数え、紙に記録する。 | バーコードをスキャンするだけで、迅速かつ正確に数量を読み取る。 |

| データ入力 | 紙のリストを見ながら、Excelなどに手動で入力する。 | スキャンしたデータがシステムに自動で反映され、入力作業が不要。 |

| 差異確認 | 帳簿在庫と実在庫を一つひとつ突き合わせ、手計算で差異を確認する。 | システムが自動で差異を検出し、リストアップするため確認作業が容易。 |

作業負担が軽減されることで、棚卸しの頻度を上げる「循環棚卸し」の実施も容易になり、常に在庫の精度を高く保つことが可能になります。

2.4 人的ミスの削減

在庫管理業務には、発注、入庫、検品、ピッキング、出庫といった多くのプロセスがあり、手作業に頼る部分が多いほど人的ミスが発生しやすくなります。例えば、「発注数量の間違い」「類似商品の取り違え」「在庫数の入力ミス」「出荷先の間違い」といったミスは、企業の信用や利益に直接的な損害を与えます。

在庫管理ツールは、これらのヒューマンエラーをシステム的に防止する仕組みを備えています。バーコードやQRコードを活用した検品作業では、もし間違った商品をピッキングすれば、システムが警告を発します。入出庫データは自動で記録されるため、手入力による転記ミスも起こりません。

また、作業者ごとに操作権限を設定することで、誤った操作によるデータ破損のリスクも低減できます。このように業務プロセスを標準化し、システムによるチェックを組み込むことで、人的ミスを最小限に抑え、業務品質を安定させることができます。

2.5 データドリブンな経営判断の実現

これまでの在庫管理は、担当者の「勘」や「経験」といった属人的なスキルに依存する部分が多くありました。しかし、市場のニーズが多様化し、変化のスピードが速まる現代において、過去の経験則だけでは最適な判断を下すことが難しくなっています。

在庫管理ツールを導入する最大のメリットの一つは、日々の業務を通じて蓄積される膨大なデータを、経営戦略に活かせる「資産」に変えられる点です。ツールには、どの商品が、いつ、どれだけ売れたかという販売実績から、在庫の推移、商品の回転率まで、あらゆるデータが蓄積されます。これらの客観的なデータを分析することで、より精度の高い意思決定が可能になります。

| 活用できるデータ | 可能になる分析・経営判断 |

|---|---|

| 売上・出庫データ | ABC分析による重点管理商品の特定、売れ筋・死に筋商品の把握、季節変動やトレンドの分析。 |

| 在庫推移データ | 商品ごとの在庫回転率の算出、リードタイムを考慮した適正な発注点の見直し、キャッシュフローの改善。 |

| 過去の販売実績データ | AIを活用した高精度な需要予測。これに基づいた仕入れ計画や生産計画の最適化。 |

データという客観的な根拠に基づいて在庫戦略を立てる「データドリブンな経営」を実現することで、企業は変化に強い体質を構築し、持続的な成長を目指すことができます。

3. 在庫管理ツールの主要機能一覧

在庫管理ツールには、日々の業務を効率化し、経営判断を支援するための多彩な機能が搭載されています。自社の課題や目的に合わせて必要な機能を理解することは、ツール選定の第一歩です。ここでは、多くの在庫管理ツールに共通して搭載されている主要な機能を5つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

3.1 入出庫管理機能

入出庫管理は、在庫管理の最も基本的な機能です。倉庫や店舗に入ってくる商品(入庫)と、そこから出ていく商品(出庫)の情報を正確に記録・管理します。この機能により、「いつ、何が、どこからどこへ、いくつ動いたか」をリアルタイムで追跡できます。

手作業での記録に比べ、入力ミスや計上漏れを大幅に削減し、在庫データの信頼性を高めます。さらに、ロット番号や賞味期限といった付加情報を紐づけて管理することで、トレーサビリティの確保や先入れ先出しの徹底にも繋がります。

| 主な処理 | 機能内容 |

|---|---|

| 入庫処理 | 仕入れ品の入荷、製造ラインからの完成品受け入れ、他拠点からの移動入庫、顧客からの返品受け入れなどを記録します。 |

| 出庫処理 | 受注に基づく出荷、製造部門への原材料の払い出し、他拠点への移動出庫、仕入先への返品、廃棄などを記録します。 |

| 在庫移動 | 倉庫内のロケーション間移動や、複数拠点(倉庫・店舗)間の在庫移動を管理します。移動中の在庫ステータスも把握できます。 |

| 棚卸処理 | 実地棚卸の結果をシステムに入力し、帳簿在庫との差異を確認・調整します。ハンディターミナル連携で作業を効率化できます。 |

3.2 バーコード・QRコード読み取り機能

バーコードやQRコードを活用することで、在庫管理の精度とスピードを飛躍的に向上させることができます。商品や棚のロケーションに貼付したコードをハンディターミナルやスマートフォンのカメラで読み取るだけで、正確な情報を瞬時にシステムへ反映させることが可能です。

この機能は、特に以下のような業務で効果を発揮します。

- 入荷検品:発注データと入荷した商品のバーコードを照合し、品番や数量の間違いをその場で発見できます。

- ピッキング:出荷指示書に記載された商品のバーコードを読み取ることで、ピッキングミスを防止します。

- 棚卸:手作業でのカウントや紙への記録が不要になり、棚卸にかかる時間と労力を大幅に削減します。

QRコードはバーコードよりも多くの情報を格納できるため、ロット番号、製造年月日、賞味期限などを一つのコードで管理したい場合に特に有効です。これにより、より厳格な個品管理が求められる業種(医薬品、食品、電子部品など)のニーズにも応えます。

3.3 在庫分析・レポート機能

蓄積された在庫データを多角的に分析し、経営判断に役立つレポートを出力する機能は、在庫管理ツール導入の大きなメリットの一つです。勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた客観的な意思決定を可能にします。

| 分析・レポートの種類 | 概要と活用方法 |

|---|---|

| ABC分析 | 商品を売上高や重要度に応じてA・B・Cのランクに分類します。ランクごとに在庫管理の重点を変えることで、管理業務を効率化し、欠品や過剰在庫を防ぎます。 |

| 在庫回転率分析 | 一定期間内に在庫が何回入れ替わったかを示す指標を算出します。商品ごとの回転率を把握し、売れ筋・死に筋商品を特定することで、仕入れ計画の最適化に繋げます。 |

| 滞留在庫・不動在庫分析 | 長期間動きのない在庫(デッドストック)をリストアップします。キャッシュフローの悪化や保管コストの増大に繋がる不良在庫を早期に発見し、セールや廃棄などの対策を促します。 |

| 各種帳票・レポート出力 | 在庫一覧表、入出庫履歴レポート、棚卸差異レポート、ロットトレースレポートなど、実務で必要となる各種帳票をボタン一つで出力。資料作成の手間を削減します。 |

近年では、AIを活用して過去の販売実績や季節変動、トレンドなどから将来の需要を予測する機能を搭載したツールも増えており、より精度の高い在庫最適化を実現できます。

3.4 アラート・通知機能

アラート・通知機能は、在庫に関する注意すべき状況が発生した際に、担当者に自動で知らせる機能です。これにより、問題の早期発見と迅速な対応が可能となり、大きなトラブルへ発展するのを未然に防ぎます。

主なアラートには以下のようなものがあります。

- 発注点アラート:在庫数が事前に設定した発注点を下回った際に通知します。発注漏れによる欠品(販売機会の損失)を防ぐ上で非常に重要です。

- 過剰在庫アラート:在庫数が適正とされる上限を超えた場合に通知し、過剰な仕入れや生産を抑制します。

- 滞留在庫アラート:一定期間動きのない商品が発生した際に通知し、不良在庫化する前に対策を促します。

- 期限間近アラート:賞味期限や使用期限が迫っている在庫を通知し、廃棄ロスを削減します。

通知方法は、システム上のポップアップ表示のほか、メールやビジネスチャットツール(Slack、Microsoft Teamsなど)への自動通知に対応しているツールもあり、担当者が見逃すことなく確実に対応できる環境を構築できます。

3.5 他システムとの連携機能

在庫管理は単独の業務ではなく、販売、仕入、会計など企業活動の様々なプロセスと密接に関わっています。そのため、他の業務システムとデータを連携させる機能は、全社的な業務効率化において極めて重要です。

API(Application Programming Interface)などを通じて、以下のようなシステムと連携することで、データの二重入力の手間を省き、部門間のスムーズな情報共有を実現します。

| 連携先システム | 連携によるメリット |

|---|---|

| 販売管理システム | 受注情報が自動で在庫システムに連携され、出荷指示や在庫引き当てがスムーズに行えます。 |

| ECサイト・ECモール | ECサイトでの注文情報がリアルタイムで在庫数に反映され、複数チャネルでの併売による売り越しを防ぎます。 |

| POSレジシステム | 実店舗での販売情報が即座に在庫データに反映され、店舗在庫の正確な把握が可能になります。 |

| 会計システム | 仕入データや棚卸資産の評価額などを会計システムに連携し、経理業務の効率化と正確性の向上に貢献します。 |

| WMS(倉庫管理システム) | より高度な倉庫内オペレーション(ロケーション管理、ピッキングルート最適化など)を行うWMSと連携し、物流業務全体を最適化します。 |

自社で利用している既存システムとスムーズに連携できるか否かは、在庫管理ツール選定における重要なチェックポイントとなります。

4. 無料在庫管理ツールの活用法と注意点

本格的な在庫管理システムの導入にはコストがかかるため、まずは無料で始めたいと考える企業や個人事業主の方も多いでしょう。実際に、Excelや無料のアプリケーションを活用することで、コストをかけずに在庫管理を行うことは可能です。

しかし、無料ツールには便利な側面がある一方で、いくつかの限界や注意すべき点も存在します。この章では、無料在庫管理ツールの具体的な活用法から、その限界、そして有料ツールとの比較までを詳しく解説します。

4.1 Excel・Googleスプレッドシートでの在庫管理

多くのオフィスで導入されているExcelや、無料で利用できるGoogleスプレッドシートは、在庫管理の第一歩として最も手軽な選択肢です。特別なソフトウェアをインストールする必要がなく、基本的な操作に慣れている人が多い点もメリットと言えるでしょう。

これらのツールを活用する際は、以下のような項目を盛り込んだ在庫管理表を作成するのが一般的です。

- 商品コード(SKU)

- 商品名

- カテゴリ

- 保管場所(ロケーション)

- 仕入日

- 入庫数

- 出庫数

- 現在在庫数

- 発注点(安全在庫数)

- 備考

VLOOKUPやSUMIFといった関数を使えば、入出庫データを記録するだけで在庫数を自動計算させることが可能です。また、Googleスプレッドシートを利用すれば、複数の担当者が同時にアクセスし、リアルタイムで情報を共有・編集できるため、チームでの管理にも役立ちます。

インターネット上には多くの無料テンプレートも配布されており、それらを自社の業務に合わせてカスタマイズするのも良いでしょう。

4.2 無料アプリケーションの選択肢

近年、スマートフォンやタブレットで手軽に利用できる無料の在庫管理アプリも増えています。これらは小規模な小売店やECサイト、個人事業主向けに設計されていることが多く、在庫管理に特化した便利な機能を備えています。

代表的な無料アプリには以下のような特徴があります。

| 機能 | 特徴 |

|---|---|

| バーコード・QRコード読み取り | スマートフォンのカメラ機能を使って商品をスキャンし、入出庫作業を効率化できます。手入力によるミスを防ぎ、作業時間を短縮します。 |

| シンプルなUI | 専門知識がなくても直感的に操作できるよう設計されており、誰でも簡単に在庫状況の確認や更新が可能です。 |

| クラウド同期 | データはクラウド上に保存されるため、複数のデバイスから同じ情報にアクセスできます。外出先からでも在庫の確認が可能です。 |

日本国内で利用できる代表的なアプリとしては「zaico」や「ロジクラ」などが挙げられ、多くは無料プランから始めることができます。ただし、無料プランでは登録できる商品数やユーザー数に上限が設けられている場合がほとんどです。

4.3 無料ツールの限界と有料ツールとの比較

無料ツールは手軽に始められる一方で、事業の成長とともにその限界が見えてくることがあります。ここでは、無料ツールが抱える課題と、有料ツールとの違いを明確にします。

無料ツールと有料ツールの主な違いを以下の表にまとめました。

| 比較項目 | 無料ツール(Excel、無料アプリなど) | 有料ツール |

|---|---|---|

| リアルタイム性 | 手動更新が基本のため、タイムラグが発生しやすい。 | 自動でデータが更新され、常に最新の在庫状況を把握できる。 |

| 機能の豊富さ | 基本的な入出庫管理が中心。高度な分析や自動発注は不可。 | 需要予測、ABC分析、ロット管理、複数拠点管理など高度な機能が充実。 |

| 拡張性・連携性 | 他システム(会計ソフト、ECカートなど)との連携は困難。 | API連携などにより、基幹システムや他サービスと柔軟に連携可能。 |

| サポート体制 | 基本的に自己責任。トラブル発生時のサポートは期待できない。 | 導入支援や運用中の問い合わせなど、専門スタッフによる手厚いサポートがある。 |

| セキュリティ | ファイルの管理やアクセス権限の設定など、自社での対策が必須。 | 堅牢なデータセンターでの管理、暗号化、アクセスログなど高水準のセキュリティを提供。 |

事業規模が小さい段階では無料ツールで十分対応できますが、取扱商品数や従業員が増加するにつれて、管理の煩雑さや人的ミスのリスクが高まります。その段階が、有料ツールへの移行を検討するタイミングと言えるでしょう。

4.3.1 データ量・機能制限への対策

無料ツールを使い続ける場合、データ量や機能の制限に直面することがあります。その際の対策として、以下のような方法が考えられます。

Excel・スプレッドシートの場合

- ファイルの分割:データが重くなった場合、年度別や月別でファイルを分割して管理することで、動作の遅延を軽減できます。

- 定期的なアーカイブ:古い取引データや不要になった商品情報を別のファイルに移し、現在の管理ファイルを軽量に保ちます。

- 入力ルールの徹底:誰が入力しても同じ形式になるようルールを定め、関数のエラーやデータの不整合を防ぎます。

無料アプリの場合

- 機能の使い分け:在庫管理はアプリで行い、データ分析はアプリからエクスポートしたCSVデータをExcelで加工するなど、複数のツールを組み合わせて機能を補完します。

- 移行計画の策定:「商品SKUが100を超えたら」「月間出荷件数が500を超えたら」など、有料プランや別システムへ移行する具体的な基準をあらかじめ設定しておきます。

4.3.2 セキュリティ面での考慮事項

在庫データは企業の重要な資産です。無料ツールを利用する際は、セキュリティリスクを十分に認識し、対策を講じる必要があります。

Excel・スプレッドシートの場合

ファイル自体にパスワードを設定する、OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つといった基本的な対策は必須です。特にGoogleスプレッドシートで管理する場合は、共有設定に細心の注意を払い、閲覧・編集権限を必要最低限のメンバーに限定することが重要です。

また、誤操作によるデータ消失を防ぐため、定期的なバックアップは欠かせません。

無料アプリの場合

アプリを提供する運営会社の信頼性を確認することが大切です。プライバシーポリシーを読み、データがどのように扱われるかを把握しましょう。

また、通信が暗号化(SSL/TLS対応)されているか、二段階認証などのセキュリティ機能が提供されているかも選定のポイントになります。

無料ツールの場合、万が一情報漏洩などのインシデントが発生した際に、十分なサポートを受けられない可能性があることも念頭に置いておくべきです。

5. 失敗しない在庫管理ツールの選び方

在庫管理ツールの導入は、企業の業務効率やキャッシュフローに大きな影響を与える重要な投資です。しかし、市場には多種多様なツールが存在するため、「どのツールが自社に最適なのか」を見極めるのは容易ではありません。

機能の多さや価格の安さだけで選んでしまうと、現場の業務に合わずに形骸化したり、逆に機能不足で課題を解決できなかったりする失敗に繋がります。ここでは、自社の課題を的確に解決し、導入を成功に導くための具体的な選定ポイントを多角的に解説します。

5.1 企業規模・業種別の選定ポイント

最適な在庫管理ツールは、企業の規模や事業内容、業種によって大きく異なります。自社の現状と将来の展望を踏まえ、適切なスペックのツールを選ぶことが失敗しないための第一歩です。

まずは、企業規模に応じた選定のポイントを確認しましょう。

| 企業規模 | 選定のポイント | 推奨されるツール形態 |

|---|---|---|

| 小規模事業者・個人事業主 |

|

無料プランのあるクラウド型ツール、小規模EC特化型ツール |

| 中小企業 |

|

多機能なクラウド型ツール、特定業種特化型ツール |

| 大企業 |

|

エンタープライズ向けクラウド型ツール、オンプレミス型ツール |

次に、業種特有の要件も重要な選定基準となります。自社の業界で求められる管理手法に対応しているかを確認しましょう。

| 業種 | 特に重視すべき機能・要件 |

|---|---|

| 小売業・EC | POSレジシステムやECカート(Shopify, BASEなど)との自動連携機能。実店舗とオンラインストアの在庫一元管理。 |

| 製造業 | 原材料、仕掛品、完成品のステータス管理。生産管理システムとの連携。MRP(資材所要量計画)機能。 |

| 卸売業 | 複数荷主の在庫管理(3PL対応)。ハンディターミナルによる入出荷検品。トレーサビリティの確保。 |

| アパレル | 色・サイズごとのSKU管理。シーズンごとの商品管理やセット品管理。 |

| 食品・医薬品 | ロット番号管理と賞味期限・使用期限管理。先入れ先出し(FIFO)の徹底。温度帯管理。 |

5.2 商品特性に応じた機能要件

どのような商品を、どのレベルで管理したいかによって、必要となる機能は大きく変わります。商品の特性を洗い出し、必須の機能要件を明確にすることが重要です。

例えば、高価な電子部品と安価な文房具では、求められる管理の精度が異なります。以下の表を参考に、自社の商品に必要な管理方法と、それに対応する機能を確認してください。

| 管理方法 | 概要と対象商品例 | 必要な機能 |

|---|---|---|

| 単品管理 | 商品を一つひとつ個別に識別して管理する方法。 例:宝飾品、シリアル番号付きの家電製品、美術品 |

シリアル番号管理機能、個体ごとの履歴追跡機能 |

| ロット管理 | 同じ製造条件(年月日、ライン等)で生産された製品群(ロット)単位で管理する方法。 例:食品、医薬品、化粧品、電子部品 |

ロット番号別の在庫数管理、期限管理、トレーサビリティ機能 |

| SKU管理 | 同じ商品でも色やサイズが異なるものを、最小管理単位(SKU)で管理する方法。 例:アパレル、靴、雑貨 |

色・サイズなどのバリエーション登録機能、マトリックス形式での在庫表示機能 |

| ロケーション管理 | 倉庫内のどこに(棚番など)在庫があるかを管理する方法。フリーロケーションと固定ロケーションがある。 例:多品種を扱う倉庫全般 |

ロケーション登録・管理機能、ピッキングリストへのロケーション表示機能 |

これらの管理を実現するためには、バーコードやQRコードを読み取るハンディターミナルやスマートフォンアプリとの連携が不可欠です。導入を検討しているツールが、自社で利用したいデバイスに対応しているかも必ず確認しましょう。

5.3 コスト対効果の評価方法

在庫管理ツールの導入は、単なるコストではなく「投資」です。そのため、支払う費用に対してどれだけの効果(リターン)が見込めるのか、コスト対効果(ROI)の視点で評価することが極めて重要です。

単純な価格比較だけで判断せず、長期的な視点で自社の利益にどう貢献するかを分析しましょう。

5.3.1 初期導入コストと運用コスト

まず、ツール導入にかかるコストの全体像を把握する必要があります。コストは大きく「初期導入コスト」と「運用コスト」に分けられます。

- 初期導入コスト(イニシャルコスト)

- ライセンス費用:オンプレミス型の場合に発生するソフトウェアの購入費用。

- 初期設定費用:システムの基本設定やマスタ登録などをベンダーに依頼する場合の費用。

- データ移行費用:既存のExcelやシステムからデータを移行するための費用。

- ハードウェア購入費用:PC、サーバー、ハンディターミナル、バーコードプリンターなどの機器購入費。

- カスタマイズ費用:自社の業務に合わせて機能を追加・改修する場合の開発費用。

- 運用コスト(ランニングコスト)

- 月額/年額利用料:クラウド型(SaaS)の場合に発生する定額の利用料金。ユーザー数やデータ量に応じた従量課金制の場合もあります。

- 保守・サポート費用:システムのメンテナンス、アップデート、問い合わせ対応などに対する費用。

- サーバー維持費:オンプレミス型の場合のサーバー電気代やメンテナンス費用。

- 追加ライセンス費用:利用ユーザーが増えた場合に追加で発生する費用。

特にクラウド型ツールでは初期費用が無料または安価なことが多いですが、月額費用が積み重なるため、3〜5年間のトータルコストで比較検討することが賢明です。

5.3.2 ROI計算の具体的手法

ROI(Return on Investment:投資利益率)は、投資したコストに対してどれだけの利益を生んだかを示す指標です。以下の計算式で算出します。

ROI (%) = (導入による利益増加額 ÷ 導入・運用コスト) × 100

「導入による利益増加額」を算出するためには、ツール導入によって得られる効果を金額に換算する必要があります。効果は主に「コスト削減効果」と「売上向上効果」に分けられます。

| 効果の分類 | 金額換算の具体例 | |

|---|---|---|

| コスト削減効果 | 人件費の削減 | 棚卸作業時間が月40時間→月10時間に短縮。 削減された30時間分の人件費(時給×時間)が削減額となる。 |

| 保管コストの削減 | 余剰在庫が20%削減され、不要になった倉庫スペース分の賃料が削減額となる。 | |

| 廃棄ロスの削減 | 賞味期限管理の徹底により、廃棄ロスが年間100万円→年間20万円に減少。 差額の80万円が削減額となる。 |

|

| 売上向上効果 | 機会損失の防止 | 欠品による販売機会損失が月間50万円あったと仮定。欠品率が改善され、機会損失が10万円に減少した場合、差額の40万円が売上向上額となる。 |

これらの金額を合計し、年間の「導入による利益増加額」を算出します。そして、年間の「導入・運用コスト」と比較してROIを計算することで、その投資が妥当であるかを客観的に判断できます。この評価プロセスを通じて、自社にとって真に価値のある在庫管理ツールを選び抜きましょう。

6. まとめ

本記事では、在庫管理ツールの基本から選び方、おすすめツールまでを網羅的に解説しました。適切なツール導入は、欠品や余剰在庫を防ぎ、業務効率を飛躍的に向上させるため、現代のビジネスに不可欠です。

成功の鍵は、自社の規模や業種、商品特性に合ったツールを選ぶこと。本記事で紹介したポイントやAI搭載のUMWELTのようなツール活用も検討して、最適な一歩を踏み出しましょう。

TRYETING

公式

TRYETING公式です。

お知らせやIR情報などを発信します。