PICK UP

砂糖菓子の誘惑と“売れ残り”の歴史

目次

あのペコちゃんの不二家が、シリコンバレーのベンチャーと共同で社内開発した商品需要予測AIを導入しているのはご存知だろうか。

マイナス成長が続いていた洋菓子事業が、2021年度黒字転換し、洋菓子単体の売上は前年比7.2%増の254億1100万円となった。不二家広報はAI試験導入が黒字転換の直接要因では無いと語るが、老舗の新しい風に期待は高まっている。

なぜ菓子事業に需要予測が重要なのか

菓子を扱う業界で避けては通れないのが商品需要予測だ。

特にケーキなどの生菓子の流通は難しい。作り置きはできないし、売れ残りは捨てるしかない。賞味期限は長くはなく、納品リードタイムが肝になる。廃棄を恐れて製造数を絞れば、販売機会を失ってしまうことになるが、また過剰生産で在庫を抱えることは、キャッシュフローが悪化することに他ならない。

“あのケーキが買いたかったのに”という顧客が1人でも減るために、菓子市場では、顧客の需要を読み切り、緻密な販売予測を立てることが最重要項目なのである。

ここでは日本の和菓子洋菓子の流通の歴史に、古来日本人の在庫管理や需要予測の苦労を少し垣間見てみよう。

高貴なる方々への受注販売

日本では、元来砂糖が輸入品でとても高価だった。最初に砂糖を日本にもたらしたのは五度の失敗を経て日本に渡った鑑真和尚である。

蜂蜜や葛などから取った甘味料で和菓子は作られたが、高貴な身分の人々が茶と共に嗜むのが文化であり、庶民には到底手が出せない高級品である。当然食べる人、数まできっちり品書きが決まった上で作る完全予約製であったため、需要予測や売れ残りとは縁遠い時代が長かった。

ただし、平安時代には「索餅」という中国から渡ってきた唐菓子を売る店が市場に存在していたというが、江戸時代までには古代から伝わる神饌というような位置づけになり、日常的に食べられることが無くなった。

しかし南蛮貿易時代からポルトガルなどから砂糖が継続的に輸入されるようになり、加えて琉球の黒砂糖や、讃岐国などで初の国産砂糖である和三盆が流通しだし、江戸時代についに庶民が甘味を享受できる時代が徐々にやってきた。

ただし1700年代初頭までは、やはり公家や文化サロンなどから茶会用菓子の注文を受け、生産販売するスタイルを取る饅頭屋が殆どだった。

和菓子屋が江戸の町に軒を連ねるようになったのは江戸の後期以降で、砂糖が食用として一般に広く流通し始めた頃と同時期である。江戸後期、文政七年(1824年)に出版された『江戸買物独案内』には菓子屋が120軒を数えると記載されている。砂糖は和菓子文化を大きく発展させた。献上菓子から、庶民的な大福、桜餅、柏餅、煎餅、羊羹、今川焼き、すあま、おこし、まで、様々な江戸菓子が生まれた。

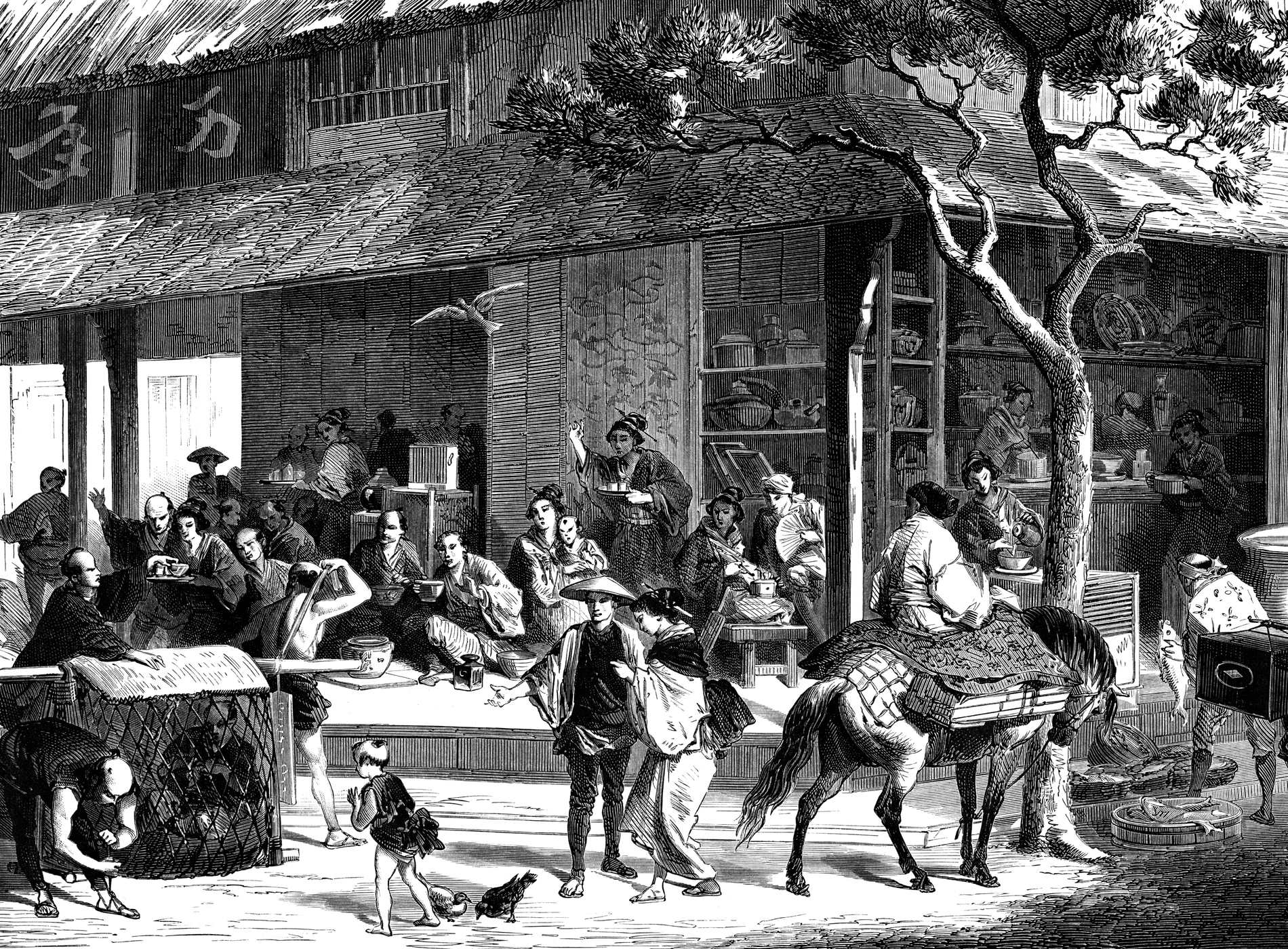

踊り売る飴屋が台頭する頃

この頃は、団子屋や飴屋が軒を連ね、奇抜な唐人の服装で踊りながら飴を売るなど差別化をはかり、販売戦略も多岐に渡りだした。日持ちのする飴屋は売れ残りを気にしなくても良かっただろうが、埼玉には団子屋についてこんなエピソードが残っている。

江戸時代、草加宿で「おせん」という女性が旅人を相手に団子を売っていた。おせんは、売れ残りの団子を捨てなければならないことに悩んでおり、当時は川に在庫を流していたらしい。

しかしある日、茶屋を訪れた侍が「潰して天日で乾かし、焼き餅として売ればいい」と言った。助言を基におせんが焼き餅を売ったところ、評判になり街道名物となった。それが今の「草加せんべい」であると言われている。

ただしこれはあくまで逸話であり、煎餅は保存用に丸めた米を焼いたら煎餅になったというのが正しい由来らしいが、この頃団子屋には共通して在庫管理の問題が起きていたのは間違いない。団子を焼いたり沢山並べて実演して売らなければ客を引けないが、店仕舞いの時間にはいくつか売れ残りが出てしまうだろう。

このあたりは、所謂”属人化”したナレッジを商店主や職人が持ち、肌感覚で天気や人の流れを読み菓子の生産数を決めていたと思われる。

完全予約制の時代は決まった数だけ生産するエコな経済だったが、需要と供給が高まり市場規模が広がりを見せるとそうもいかなくなる。最初から廃棄を見越した大博打に出るというのは、商売人の性なのかもしれない。

砂糖固めのクリスマスケーキ

明治に入り、砂糖がさらに安価になったことと、文明開花でポルトガル以外からも西洋菓子が取り入れられるようになり、森永製菓や不二家が創業する。

キャラメルやチョコレートなど長期的日持ちの菓子を販売し始めた森永に対し、創業当初から洋生菓子を店頭に並べクリスマスホールケーキの販売を行っていた不二家にとって、商品需要予測は当時から死活問題だったに違いない。とはいえ、創業時のクリスマスケーキはやや長持ちしそうなレシピである。

創業者の藤井林右衛門氏が横浜に停泊する船のシェフなどに頼み込んでレシピを学んだそうで、ドライフルーツと洋酒をたっぷり使って焼き上げたフルーツケーキに砂糖の衣をかけて、アラザンをあしらっていたとあり、生クリームやバタークリームも使われておらず、シュトーレンのようなしっかりと日持ちしそうな内容だ。

1930年代頃には既にケーキにバタークリームが使用されていたようだが、現在の生クリームよりも保存性が高く、常温でも3日、冷蔵でも4日は持つ。ただ創業時よりは圧倒的に賞味期限が早まったことは確かだろう。

冷蔵庫の普及と共にケーキなど生菓子が家庭でも一般的に食べられるようになり、菓子業界の市場は更に拡大していった。ともすれば、その裏で大量に作られて、ある日は天気が悪く、ある日は思いがけず客足が遠退き、売れ残った菓子も星の数ほどあるだろう。菓子の歴史とは、常に在庫管理と需要予測の歴史でもあるのである。

データが導くお菓子の正しい道行

現代の不二家でも、生菓子の商品点数が多いことが、需要予測を複雑にさせている。

これまでは現場責任者が経験から判断して発注を行ってきた。しかし生産計画のブレや現場の客足の突然の変化など、様々な要因が常に絡み合い、正確な予測は容易ではなかった。

しかしAIなら、販売価格、過去の販売実績や商品規格、販促情報などをデータとして分析させることにより、より複雑な要素を複合した上での最適需要を知ることができる。不二家は2022年から400種類にも及ぶ洋生菓子の分析を既にスタートさせている。

独自手法で難しい生菓子の需要予測を成立させているのは、シャトレーゼだ。初期はスーパーなどに卸売りをしていたが、工場が火事を起こし販売経路を失った。しかしそれを逆手に取って、問屋を介さず、自社工場でつくったものを店舗で直接販売する工場直売店を作った。

85年7月に実験店舗をオープンしたところ大盛況。翌年の工場直売店FC1号店(千葉県)の開店をきっかけに今のような郊外型FC店が完成した。生産の上流から下流まで一手に自社で行うことで、リードタイムを圧倒的に短縮、商品ロスを極限まで減らし、在庫管理を有利に行っている。

キシリクリスタル、つぶグミなどの春日井製菓はサブスクリプション型のノーコード予測AIプラットフォームの導入を発表している。導入担当者は、商品需要予測が同じく担当者に属人化していたことが決め手のひとつとしている。

サブスクリプション型の登場で、AIを自社開発するような巨額の予算を用意しなくても、欠品や賞味期限の迫る過剰在庫に怯えなくても良い未来は既に誰しもに来ているのかもしれない。

これは大企業はもちろん、街の小さな菓子商店の殆どが未だに”職人のカン”で店頭に商品を並べながら販売しているなかで、大きなゲームチェンジになるだろう。

参考資料

ケーキの不二家「AI需要予測」を本格導入。「マロンモンブランはありません」とはもう言わせない

Business insider

https://www.businessinsider.jp/post-253215

「純・洋菓子の本」株式会社枻出版、2019年

吉田菊次郎著「西洋菓子彷徨始末」、朝文社、1994年

青木直巳「和菓子の歴史」ちくま学芸文庫、2017年

伊藤 甘露

ライター

人間、哲学、宗教、文化人類学、芸術、自然科学を探索する者