BUSINESS

人類が”食品ロス”を創り上げた、あまりにも短い歴史について

目次

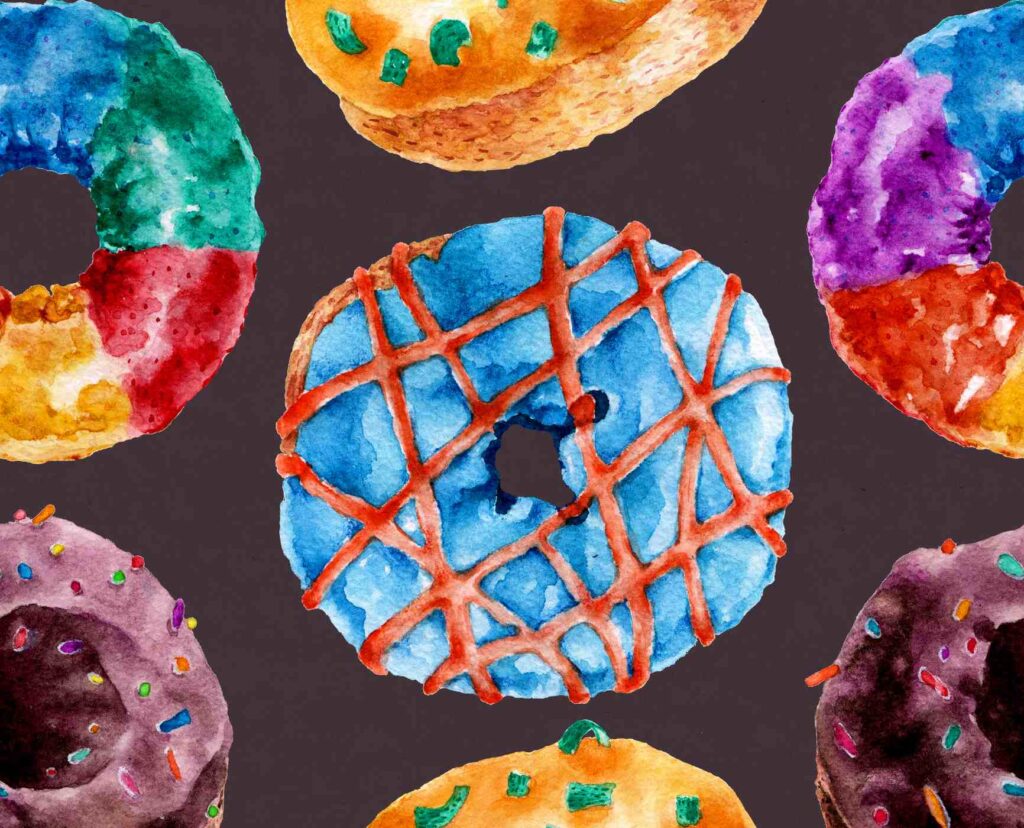

ムースのスープとゴミ袋詰めのドーナツ

2023年、クリスピークリームドーナツが90リットル大のゴミ袋に大量に詰められ廃棄されている写真や動画などが次々とアップされ話題になった。それはまるで価値の軽いもののように、品切れを回避するために大量に作られ、閉店まで陳列の美しさをキープし、その後あまりにも多く廃棄されていく。そこには何か理にかなった経営設計があるのかもしれないが、その光景には誰もが違和感を抱くだろう。

アラスカの地でエッセイを書いた星野道夫は、ハンターたちの手で祈りをこめて丁寧に捌かれ、全ての部位を無駄にすることなく活用し尽されたムースのスープを、「目の前のスープをすすれば、極北の森に生きたムースの身体は、ゆっくりと僕の中にしみこんでいく。その時、僕はムースになる。そしてムースは、人になる。」(『イニュニックー[生命]アラスカの原野を旅する』)と書いている。

ゴミ袋詰めされるドーナツがジャスティファイされる時代を生きる我々には、そのような“生命”を見つめるような食べ物を日々口にすることは、最早不可能に近くなっている。

だからと言って店員たちが喜んで食品廃棄を行っているわけではない。飲食業なら誰もが一度は悩まされる、来店予想のハズレと大量廃棄はまさに悪夢だ。まだ食べられるであろう、でも絶対に店舗では出せない商品を、廃棄伝票を書き、閉店後に罪悪感を抱きながらゴミ袋にまとめる時の、胃のキリキリするような辛さは、できればもう経験したくないようなものである。

実は食品ロスの歴史はまだ浅い。人間が食べきれない量の食べ物を生産しだしたのはつい最近のことだからである。

飽食時代はつい最近始まった

比較的建国が浅い国であるアメリカのフードウェイストの歴史をここでおさらいしてみよう。

ユタ大学が作成した「Digital Exhibits Food Waste」では、アメリカ建国以前からのユタ州キャッシュバレー全域での食品ロスの歴史が詳しくまとめられており興味深い。

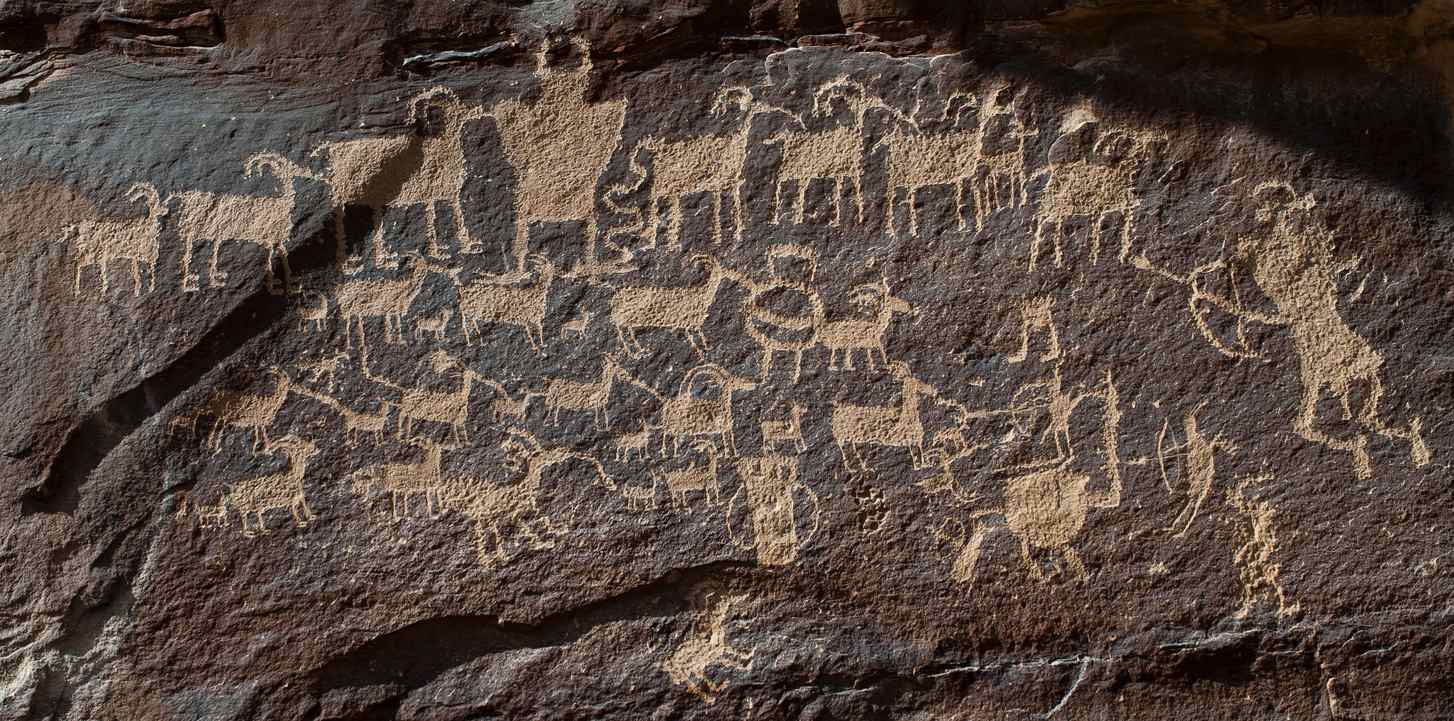

まず食品廃棄がほとんど無かった時代から始まる。キャッシュバレーの先住民族であるネイティブアメリカンたちの猟は革新的であった。動物のほぼ全ての部分を食べ物、そして生活用具として使用し、無駄が全く無かった。例えばバッファローの皮は靴や寝具などになり、角はカップやスクレイパーに、骨は針やペグとして加工された。

1800年代になると、マウンテンマンと呼ばれた白人探検家兼毛皮猟師たちが既にアメリカに入植しており、当時ヨーロッパでファッションに重宝されていたビーバーの毛皮などを乱獲していた。しかしその毛皮のほかに、肉や脂は調理やろうそくに使われ尻尾もスープにするなど、ネイティブアメリカンの無駄を出さない知恵は受け継がれていた。猟師たちは肉を塩漬けにして乾燥保存し、ベーコンやコンビーフなど長期保存食も作り出していた。

1850年代に更に白人入植者が増えても、彼らはまだハンティングなどに頼る開拓生活を送っており、動物の全ての部位は非常に貴重であったため、肉や卵以外に、動物の脂肪を石鹸に加工するなど、食料廃棄は大幅に少なかった。

さて、1800年代後半から1900年代初頭にかけて、工業化と工業製品により、アメリカ人の食物消費方法が劇的に変化することになった。食べ物は商品化され大量生産され、農場から直接ではなく、工場を経て食卓に届くようになる。

安価に労力をかけることなく食べ物が手に入るようになると、過剰に購入し、それを食べ残すことが一般家庭では当たり前になった。食べ物を路上廃棄することが深刻な問題となり、廃棄禁止の法令の整備やアメリカ初のゴミ配送ワゴンが運用されるようになるなど、その対応策もあっという間に発達していった。しかし焼却には費用がかかりすぎたため、ゴミワゴンで集めた食品廃棄物を動物の飼料にするようになった。

食品ロスがアメリカ全体の問題になると、多くの都市が缶詰の開発によって賞味期限を伸ばしなんとか廃棄を削減しようと奮闘するようになった。腐敗率が低く保存期間が長く取れることは、もはや大量生産・大量消費の密の味を吸い始め、後戻りできなくなった人類には、なんとか食品ロスに抗う根本的な解決策に思えたのだろう。

こうしてみると、自給自足でウェイスト0の暮らしから大量廃棄時代への転落は、まばたきするような間に起こってしまったのである。

廃棄恵方巻きがニュースを席巻する時

日本ではいつ頃「食品ロス」が注目されるようになったのか。

思い起こせば、メディアで騒がれるような食品業界の事件が、賞味期限や品質に対する一般大衆の認知を良い意味でも悪い意味でも広めてきたと言えるだろう。

食品ロス問題ジャーナリストの井出留美氏がYAHOOニュース!の「『食品ロス』いつ頃から言われるようになった?」で独自に行った調査によれば、1997年まで「食品ロス」という言葉は新聞や雑誌での登場回数は全く無かったが、安定的に2桁台を推移した後に、2009年に突如161件と倍増している。

2000年に発生した雪印集団食中毒事件を機に、既にアメリカでは運用されていた自主回収という文化が広く周知され、また消費者の食品に対する過剰反応が起こるようになったことが契機となり「食品ロス」の問題提起もじわじわと増えた。

さらに2009年、セブンイレブンジャパン本部が賞味期限間近商品の値下げを禁じたことに、個人経営者が反発した件が連日報道されたことで、食品ロスの問題がより一般化したと井出氏は指摘している。

また2016年1月には、廃棄カツ横流し事件も大変なスキャンダルになったり、最近でも節分の風物詩となった恵方巻の大量廃棄が話題になったりするなど、ニュースの度に賞味期限切れの食品へ関心が向けられ続けてきた。

魔の3分の1ルール

日本の食品には賞味期限など以外に、販売期限と納品期限が設けられている。

これらは「3分の1ルール」などと呼ばれ、食品の流通過程において、メーカー→小売店→消費者が製造期限から賞味期限までの期間を3等分して担うことに基づく食品業界独自の商習慣であり、法律で定められてはいない。ヨーロッパやアメリカでも同じ商習慣は存在するが、3分の2や2分の1など日本より圧倒的に長い。

1990年代に日本で導入され始めた3分の1ルールは、商品の品切れを絶対に起こさせないようにする営業指針が広まる中で、食品ロスを引き起こす最大の原因となった。アメリカでも日本でも、廃棄問題より売上を重視することは一般的な経営手法であり、多くのマネージャーが需要を読み切れず常に過剰発注をせざるを得ない状況が生まれている。

日本では現在年間約600万トンもの食品ロスが発生している。また製造現場でも在庫切れを恐れるがゆえに予測が難しい需要数を上回る製造はやむを得ず、結果納品期限の3分の1を越えてしまい、出荷されないまま廃棄される食品も問題となっている。

世界的には食料危機や食糧難、環境への悪影響などが指摘され続けている中、アフリカやアジアへの支援食糧の年間420万トンを日本の廃棄量が大きく上回っていることは重大な問題であり、世界中から厳しい目が向けられる昨今、解決が急がれている。

正確な需要予測さえできれば製造数や発注数にズレがなくなり、売れ残りや廃棄が無くなると単純に考えられるが、アルバイトや職務で発注担当をしたことがある方はお分かりだと思うがこれが非常に難しい。前年比の客数、曜日、天気、イベントなど複雑な要素が絡み合い、大ハズレすれば大量の廃棄という目も当てられない損を作り出してしまう。不確かな勘や経験で博打をするような感覚で製造発注数を決める、属人化しやすい業務である。

また単純に店舗で食品ロスとなったものを、店員が持ち帰れないのはそもそも何故か疑問に思うこともあるだろう。まだ食べられるのであれば内輪で分ければ良いのではと思うのは一般的に考えれば至極真っ当であるが、実際にもし店員による持ち帰りが自由になってしまえば、最初から売れ残りが出るように発注して店員間で賞味期限後に分け合うなどといった行為も可能になってしまう。店舗の商品はあくまで会社の資産であり、小売店の利益を守るために持ち帰り禁止の原則は致し方ない。もちろん一度賞味期限を越えた食品には、健康上のリスクもある。一度廃棄された食品を持ち帰るのは危険なのである。

食欲まで予測できる未来

現在こうした食品・飲食業界では、AIによる需要予測が進んでいる。

AIを活用した機械学習をベースにすることで、要因と影響を自動で分析し、発注数とタイミングの最適化を実現している。

回転寿司チェーンの「スシロー」では、元々皿ひとつづつにICタグを取り入れており、レーンに流れている寿司の鮮度と売上数などを確認することができていた。データは10億件以上蓄積されており、以前はそれを従来手法であるExcelで地道に分析してきた。しかし長年のビックデータは、人間の分析ではもはや直近のものしか利用されてこなかった。

そこでAIによるビックデータ分析を導入し、需要予測システムを作り上げた。過去の膨大なデータが一瞬で現在の状況と照合できるようになると、商品の製造需要予測はもちろん、顧客入店時に入力される属性や人数なども加味し、時間ごとにテーブル毎の顧客の食欲まで予測できるようになった。この予測は予約システム上の待ち時間のリアルタイム表示にも役立てられている。AIによる正確な予測により、スシローは廃棄率75%カットを実現した。

「丸亀製麺」を運営する株式会社トリドールホールディングスも、気象データやPOSデータ、営業カレンダーや販促データなどに基づいて、店舗の日ごと時間帯ごとの客数販売数予測を正確に行うAI需要予測の導入を全国823店舗で始めている。

必要なデータを揃えること自体にコストがかかるという導入のハードルもあるが、名古屋を拠点に264店舗のブランドを運営する「スガキヤ」のスガキコシステムズは、既存の社内データを活用できる定額料金制のAI需要予測システムを導入し、運用を開始している。

企業の増益と食品ロスの根本的削減という、WinWinの革命的成果が得られるとあれば、今後も業界全体を巻き込んだAI導入の流れは加速していくだろう。

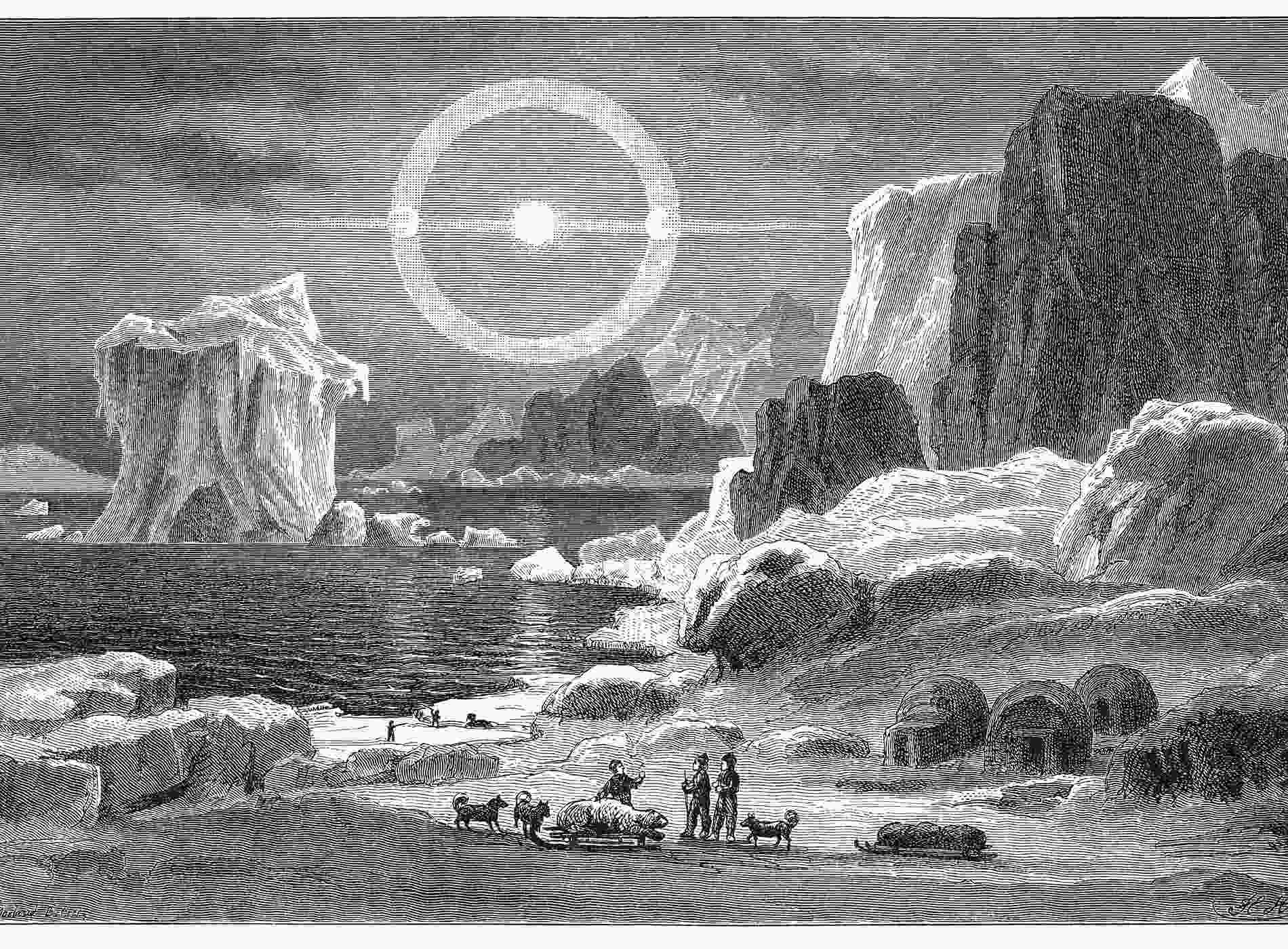

極北のうさぎのシチュー

1900年代のデンマークの北極探検家ピーター・フロイヘンは、食糧が底をついた極限状態で唯一狩れた一頭のうさぎを、キャンプで待っている飢餓状態で瀕死の隊員たちに分けるか、彼らを見捨ててキャンプに着く前に一人で全て食べてしまうか激しく苦悩した。

もはやうさぎに噛り付きそうになりながらキャンプに何とか戻ると、隊員たちが喜びうさぎを調理しながら「フロイヘンが一番良い部位を食べるべきだ」」と自分を称えている声を聞いて一人涙したという。きっとシチューか何かだっただろうが、北限の世界で湯気を立てて煮えたうさぎのシチューは、命を潤すような、天上の味だったに違いない。そしてきっとその骨も、皮も、全て尊敬を持って処理され、使われたはずである。

レストランやコンビニやスーパーに赴けば、眼前に大量の食糧が並ぶ現代では、フロイヘンの食べたうさぎのシチューを味わうことは、もうできないだろう。できないからこそ、僅か100年前にはまだそんな食物と人間との関わりがあったことを、我々は忘れてはならない。

後戻りできない発展を遂げたからこそ、人類は走り続けながらも欲望をうまくコントロールしてゆかなければならないフェーズに入っている。AIと並走することで飽食の時代を終焉させることができるかは、人間の意思決定と行動にかかっている。

参考文献

星野道夫著「イニュニックー[生命]アラスカの原野を旅する」、新潮社、1998年

“ARCTIC ADVENTURE – My life in frozen north”, Peter Freuchen, Echo Point Books & Media, LLC

“Food Waste and Sustainable Eating in Historical Perspective”

Eleanor Barnett & Katrina Moseley, Pages 221-224, Published online: 12 Sep 2023

“A brief pre-history of food waste and the social sciences”

David Evans, Hugh Campbell and Anne Murcott, The sociological review

Utah state university Digital Exhibits, Food waste

http://exhibits.lib.usu.edu/exhibits/show/foodwaste/intro

KRISPY KREME EMPLOYEE SPARKS FURY WITH BEHIND-THE-SCENES PHOTO ALLEGEDLY TAKEN AFTER THEIR WORKDAY: ‘WHAT A SHAME’

TCD

https: //www.thecooldown.com/sustainable-food/krispy-kreme-food-waste-reddit

「食品ロス」いつ頃から言われるようになった?

井出留美、YAHOO! JAPAN ニュース

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/e8f901e383ccd0bdc6945b22ca7bfa32923c74ef

伊藤 甘露

ライター

人間、哲学、宗教、文化人類学、芸術、自然科学を探索する者