SCIENCE

なぜ生命は多様なのか:ダーウィンが『種の起源』に残したメッセージ

目次

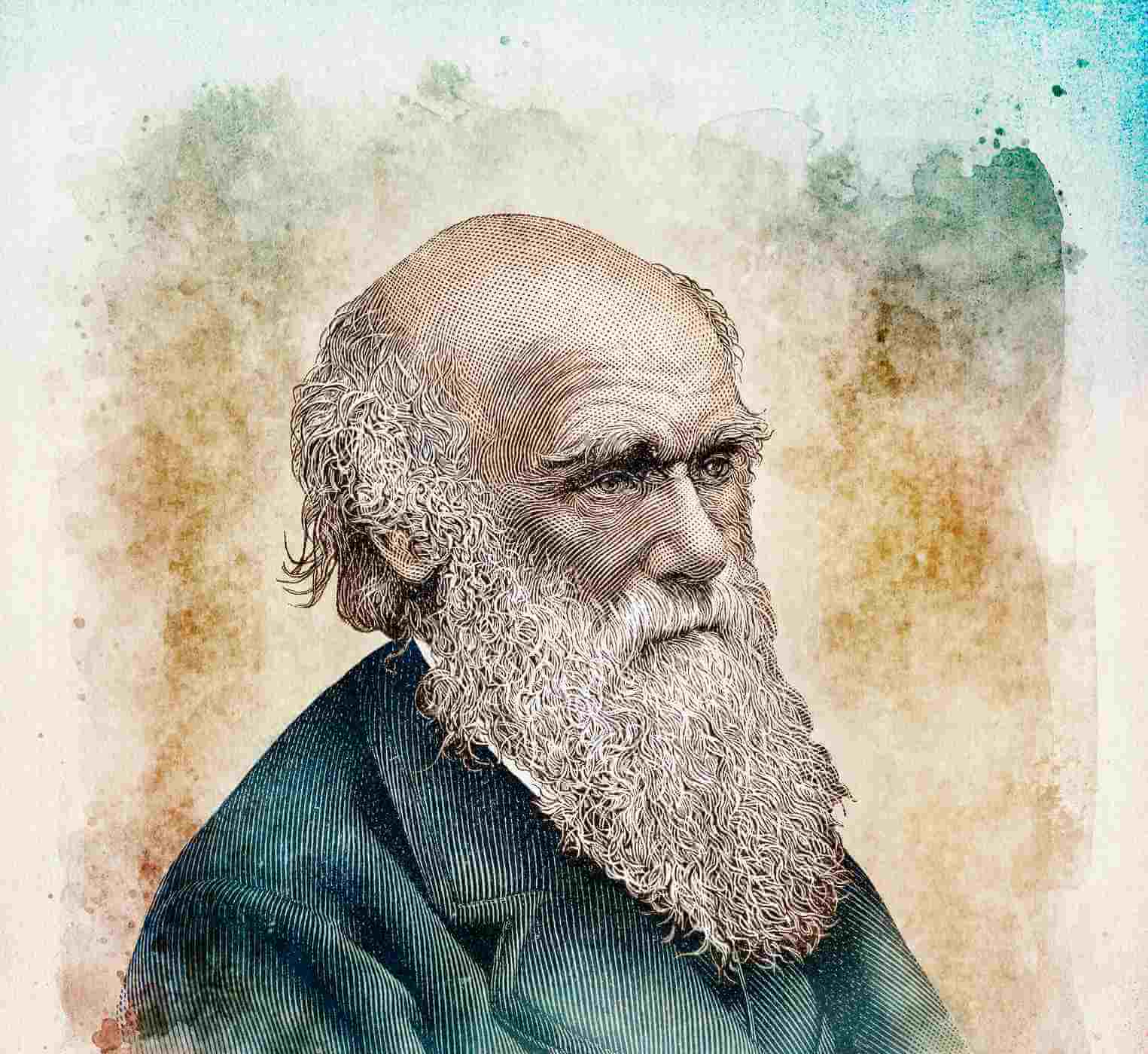

生き物は神によって個別に創造されたのではなく、「自然淘汰 (natural selection)」によって「進化」したものである――。 イギリスの科学者であるチャールズ・ロバート・ダーウィン (1809-1882) は、生き物の多様性を説明する普遍的な基礎理論を発見し、進化生物学の礎を築いた。ダーウィンがその著書『種の起源』で明らかにしたのは、「現存する生き物たちはみな、あるひとつの原始的な生物から枝分かれした存在である」という壮大な”統一理論”だった。

難解な名著『種の起源』

『種の起源』を読むには根気がいる。ダーウィン自身が「本書は全体が一つの長い論証である」と述べているように、『種の起源』には膨大な観察データと緻密な論証が示されている。

ダーウィンは、決して読者に行間を読ませようとはしない。論理を飛躍させず、データと言葉の限りを尽くして読者を説得にかかる。ダーウィンが生きた時代は「神が生命をデザインした」という創造論が広く信じられていた神学全盛の時代であった。神学という圧倒的な支配から生物学を解放するためには、膨大な証拠と徹底した論理がどうしても必要だったのだ。

形質・変異・遺伝

ダーウィンの「自然淘汰説」を理解するには、「形質」「変異」「遺伝」というキーワードを抑えておく必要がある。「形質」とは、生き物が持っている性質や特徴のことである。手の形や皮膚の色、暑さに対する耐性、あるいは本能行動などもすべて「形質」に含まれる。「変異」とは、子が親とは異なる形質を持って生まれてくることであり、これは形質に「個体差」が生じることを意味する。「遺伝」とは、親の形質が子に受け継がれることである。

新種のはじまりは個体差から

『種の起源』でダーウィンが示した「自然淘汰」とは、生存に有利な形質をもった集団(新種)が形成されていくプロセスのことである。自然淘汰は以下の4つの条件が揃った時に起こる(文献2)。

・すべての生物が(指数関数的な)高い増殖率を持ち、生まれてくる子どもの数が環境に収容できる数よりも多い。

・生物の形質には変異(個体差)が生じることがある。

・変異には、生存や繁殖に有利なものと不利なものとがある。

・変異の中には次世代に遺伝するものがある。

ある個体に生存に有利な変異が生じれば、その変異個体は他の個体よりも生き延びる確率が高くなり、自分と同じ形質をもつ子孫を多く残せる可能性が高い。逆に、生存に不利な変異が起きてしまうと、その個体はうまく子孫を残すことができない。その結果として、生存に有利な変異は保存され、生存に不利な変異は排除されていく。

この一連のプロセスが繰り返されると、生存に有利な変異が徐々に蓄積し、やがてオリジナルの形質とは大きく異なった形質をもつ集団(すなわち新種)が形成される。

ダーウィンの説に従うならば、「種の起源」は「個体差(変異)」にあると言えるだろう。

ブリーダーの選抜と自然の選抜

ダーウィンは自然淘汰というプロセスが実際に起こりうることを、ブリーダーが行う品種改良を例にあげて説明している。ブリーダーは、人間の役に立つ形質を備えた品種をつくりだすプロフェッショナルである。たとえば、肉質のよい牛や、甘くておいしい果物、人に懐いて狩りが得意な犬など、巧みな品種改良によって好ましい性質を備えた変種がいくつも生み出されてきた。

ブリーダーは、人間の役に立つ形質を備えた個体が生まれてくると、それらを見逃さずに保存し、似たような形質を持つ個体どうしを交配させ、その形質をさらに強めていく。このようなブリーダーによる人為的な選抜と同じことが、自然界でも起きているはずだとダーウィンは考えた。「人為的な選抜」と「自然の選抜」の違いを一点だけ挙げるなら、前者が「人間にとって有用な形質」を保存するのに対し、後者は「各々の生物の生存に有利な形質」を保存するということだけである。ダーウィンは言う。

「自然淘汰は、世界のいたるところで一日も一時も欠かさずに、ごくごくわずかなものまであらゆる変異を精査しているといってよいだろう。悪い変異は破棄し、よい変異はすべて保存し蓄積していく。個々の生物を他の生物との関係や物理的な生活条件に照らして改良すべく、機会さえ与えられればあらゆる時と場所で静かに少しずつその仕事を進めている。長い年代が経過するまで、ゆっくりと進むその変化にわれわれが気づくことはない」(文献1, 上巻p.159) (*註1)

進化は小刻みに緩慢に

自然淘汰のプロセスがどのようなものかを理解するために、動物の血を吸う蚊の進化を考えてみよう。蚊の口器には血を吸うために便利な構造が備わっている。血を吸い上げる針の周りにはノコギリ状に発達した長い小顎があり、このノコギリ状の構造を細かく振動させることで動物の皮膚を切り裂き、針を血管まで侵入させる仕掛けになっている。

ではここで、蚊の祖先にあたる原始的な種を思い浮かべてみよう(*註2)。その原型種の口器には、まだノコギリ状の構造がなかったと仮定する。ある時、この原型種から生まれてきた無数の子の中に、口器に小さな突起をもつ奇形の個体が生まれたとする。

この変異個体は、口器にできた小さな突起のおかげで、他の個体よりもうまく動物の皮膚を切り裂くことができたかもしれない。メスの蚊は産卵に必要な栄養分を動物の血液から摂取するため、血管に針を侵入させて血を吸うのが上手い個体であればあるほど、自分の子を次世代に残せる可能性が高まる。

その変異が遺伝するものであれば、親と同じ小さな奇形の突起を持った子孫が次々と生まれてくる。さらに後の世代で、口器に奇形を生じる変異が重なれば、やがてはノコギリ状の便利な口器をもつ現代の蚊のような新種が生まれるはずである。

ダーウィンは、自然淘汰のプロセスがきわめて小刻みで緩慢であることを強調しつつ、このプロセスが非常に長い時間をかけて何度も繰り返されれば、いくらでも複雑な形質を備えた新種が生まれうることを示唆している。

「自然淘汰の過程はたしかに緩慢かもしれない。しかし、か弱い人間でも人為選抜を行うことでこれだけたくさんの成果を上げられることを考えてみよう。それに比べれば、自然の選抜力が長期にわたってはたらくことでもたらす変化の量や、あらゆる生物間や生物とその物理的環境とのあいだに見られる相互適応の妙とその複雑極まりなさに限界があるとは思えない」(上巻p.197)

自然淘汰のよくある誤解

「自然淘汰」や「進化」というキーワードは日常的によく使われる科学用語である。しかしながら、それらの言葉はしばしば深刻な誤解とともに間違った使われ方をしている。

たとえば、「キリンの首が長いのは、キリンの祖先が高い場所にある葉を食べようと首を伸ばしているうちに、それが遺伝して次第に首が長くなったからだ」という説明や、「モグラの目が退化しているのは、モグラの祖先が地中で目を使わなかったために次第に萎縮したからだ」という説明は間違った例の典型である。

この2つの例はいずれも、「よく使われた器官は発達して次世代に受け継がれ、あまり使われなかった器官は萎縮して退化する」という考え方に基づいている。これは「用不用説」と呼ばれる進化論で、ジャン=バティスト・ラマルク (1744-1829) によって提唱されたものであるが、現代では否定されている (*註3)。

さらに、キリンの例では、トレーニングによって親が後天的に獲得した形質が次世代に遺伝していくという「獲得形質の遺伝」と呼ばれる考え方が含まれており、これも今日では否定されている(*註4)。

自然淘汰説では、進化は変異を発端として起こる。しかし変異というものは、個体レベルの努力やトレーニングの効果が及ぶ範囲の現象ではない。ただランダムに起こるのが変異である。高い枝葉を食べようと首をのばす努力をしても、首を長くする変異を起こすことはできない。

キリンの例を自然淘汰説に照らして正しく説明するならおおよそ次のようになる。

「キリンの首が長いのは、首がまだ短かったキリンの祖先の中に、わずかに首が長い変異体が生まれ、この形質が木の葉を食べるのに有利だったため蓄積され、やがていまのようなキリンの姿になった。キリンの首を短くするような変異も起きたかもしれないが、そのような変異は生存に不利なので破棄され、キリンの首が長いという形質は保たれた」(*註5)

自然淘汰とは、ある形質が生物にとって有利な向きに変化することを促す自然の仕組みであると同時に、ある形質が生物にとって有害な向きに変化しないように監視する仕組みであるとも言える。このように、自然淘汰の監視をくぐり抜けた変異や形質が次世代に受け継がれていく。

また、モグラの目はなぜ退化したのかという問いに対しては、「その昔、モグラの祖先の中に、目に異常のある変異体が生まれたが、目が見えにくいという形質は地中で暮らすモグラの祖先にとっては不利な形質ではなかったため、その変異は排除されることなく現在まで偶然残った」という説明が適切だ (*註6)。

生存闘争という因果の網の目:風が吹けば桶屋が儲かる

ダーウィンは、進化の原動力となる「生存闘争」という概念を提示している。「生存闘争」という語感から真っ先に思い浮かぶのは「食う・食われる」という関係かもしれないが、ダーウィンはこの言葉をもっと広く「生物どうしの相互作用」という意味で用いている。

日本には「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざがある。実はダーウィンの言う「生存闘争」の意味は、このことわざが表している内容に非常に近い。

「風が吹けば桶屋が儲かる」は、ある出来事が巡り巡って一見関係がなさそうなところに影響が及ぶことの喩えとして使われる。すなわち、風が吹いて土埃が舞うと、それが目に入ってしまい、眼病や盲目の人たちが増える。盲目の人々は(かつての日本では)三味線の演奏を生業とすることが多かったため、三味線の需要が増える。その三味線を作るためにはネコの皮が必要なので、ネコの数が減り、逆にネズミが増える。ネズミが増えると桶がかじられることが多くなり、その結果、桶の需要が増えて桶屋が儲かる、というわけだ。

生き物の運命が、こうした複雑な因果関係の網の目のなかで決定されている状況を指して、ダーウィンは「生存闘争」と呼んだのである。ダーウィンはこの複雑な相互依存の関係を「小競り合いが入れ子状に延々と続き、勝利の行くえも定まらない」と表現している。またダーウィンは、生存闘争がもつ複雑さについて次のように説明している。

「生物が他の生物をしのぐためにはどのような利点を授ければよいだろうかと想像してみるがいい。何を授ければうまくいくかがわかるような例は一つもないはずだ。単に、生物の相互作用については何も知らないことを思い知らされるにすぎない」(上巻p.148)

ダーウィンの進化論には、生物どうしの複雑な相互作用を研究する「生態学(エコロジー)」の視点がすでに胚胎していたことがわかる。

時空を超えた類縁関係

そもそも「種」とは何だろうか。『種の起源』というタイトルだけを見ると、あたかもダーウィンが「種」というものに確固たる定義を与えているように思えてしまうかもしれない。

しかし実はそうではない。ダーウィンはむしろ、「種」というカテゴリは便宜的なものに過ぎず、種の明確な定義など与えようがないという態度を明確にしている。この「種を定義することが難しい」という視点は、実はダーウィンの進化論の本質的な部分なのだ。

私たちが現在目にすることのできる生き物たちは、それぞれ特有の際立った特徴を持っているため、種の分類が簡単にできそうな気がしてしまう。また、それぞれの種に固有の際立った形質を見ると、それらの形質が突発的で急激な進化によってもたらされたかのように見えてしまう。

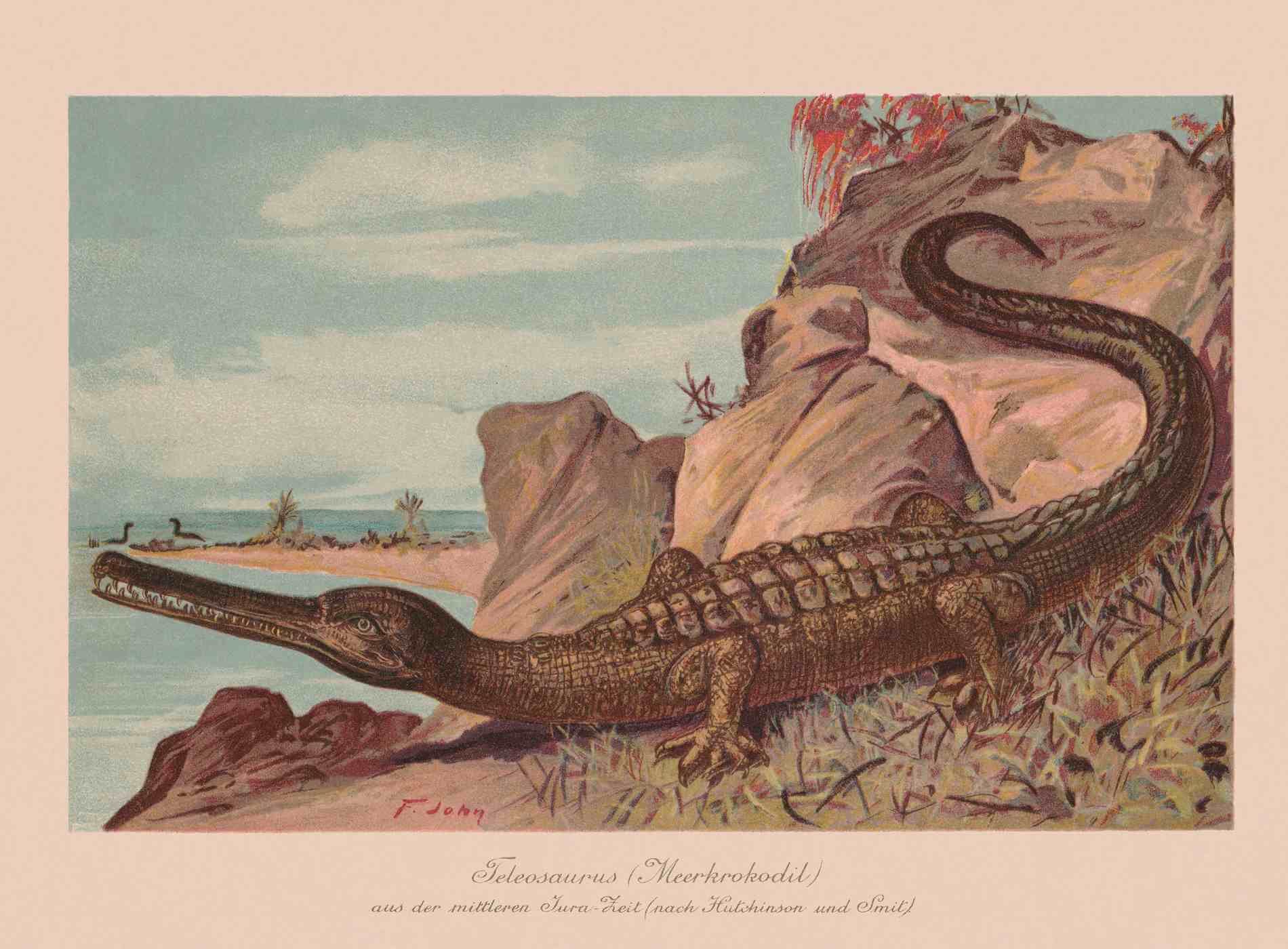

たとえばクジラは、もともと陸上で生活していた鹿のような陸生哺乳類から進化して現在のような海洋生物の姿になったと考えられているが、その中間にあたる「海と陸地を行き来するクジラ」や「四つ足のクジラ」にお目にかかることはまずない(*註7)。

このように、異なる種の間を結ぶような「中間的な形質」をもつ生物にはなかなか出会うことがないため、私たちは進化が突発的に不連続に起こったかのように錯覚してしまう。

しかし、このような見かけ上の「不連続性」に騙されてはいけない。ダーウィンは『種の起源』において「自然は飛躍せず」という原則を何度も強調している。生き物の形質が一見「とびとび」に見えるのは、新種が生まれるたびにその周辺で多くの絶滅が起こったからだとダーウィンは分析している。なぜならば、性質のよく似た近縁種のあいだでは、生存闘争がとりわけ熾烈なものになるからだ。

近縁の生物たちは、同じ獲物を狩り、同じ外敵から逃げ、同じような場所を好み、似たような習性や行動パターンを持っている。そんな状況の中で、生存と繁殖に少しでも優勢な新種が現れれば、たちまち近縁種は絶滅に追いやられてしまう。不連続に見える種と種のあいだには、新種の登場によって敢えなく絶滅していった無数の中間種たちがいたに違いない。

ダーウィンの次の言葉は、不連続な形質を見慣れた私たちが使っている「種」というカテゴリが、決して確固たるものではないことを見事に言い表している。

「仮にかつて地球上に生きていたすべての生物が突如として復活しようものなら、個々のグループの区別を可能にする定義を与えることは、まったく不可能になってしまうだろう」(下巻p.315)

もし絶滅したすべての種も含めた巨大な生命の系統樹を書いたとしたら、もはや形質は連続的なグラデーションになってしまい、どこに種の区分線を引けばいいのか判断できなくなってしまうのだ。

ダーウィンにとっての生命とは

ダーウィンにとって、生命とは歴史そのものである。はるか昔に存在していた原型種に小さな変異が生じたことに始まり、生存闘争を経験しながら自然淘汰の作用を受け、変異を繰り返し、やがてオリジナルの形質からの分岐が起こる。ある者は新たな居場所を確保して生き延び、またある者は他の生物が占有する場所に侵入していく。こうした多様な分岐進化を巡って辿り着いたのが現存する生き物たちであり、すべての生き物にはその歴史性が刻印されている。

遺伝学と分子生物学の発展により、現代ではこの生物の歴史性をDNAの塩基配列の中に見出すことができる。「すべての生物はごく少数の原型種から分岐したものである」という壮大な視点を、遺伝学も確立されておらず、DNAも発見されていなかった時代に、観察と論証から導いたダーウィンの慧眼は実におそるべきものがある。

ダーウィンは『種の起源』の終盤で、自身の「自然淘汰説」と伝統的な「創造論」を比較して、少し皮肉っぽく次にように語っている。

「すべての生物は特別に創造されたものではなく、シルル紀最古の地層が堆積するよりもはるか前に生きていた少数の生物の直系の子孫であると考えるほうが、生物がより高貴な存在に思えてくるような気がする」(下巻p.401)

太古から繰り返されてきた些細なプロセスを、ゆめゆめ侮るべきではない。すべての生き物は、入れ子のように複雑で流動的な因果の中で分岐し、進化してきた同じ系譜の一員である。すべての生物が時間と空間を超えて類縁関係にある、というダーウィンの言葉に耳を傾けてみると、生物の崇高さを感じずにはいられない。

参考文献

チャールズ・ダーウィン(著),渡辺 政隆(訳),『種の起源』(上・下),光文社古典新訳文庫,第11刷 (2009年初版,2019年第11刷). 原著:Charles Darwin, “ON THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION” (1859).

長谷川 眞理子,『ダーウィン 種の起源 〜未来へつづく進化論』,NHK「100分 de 名著」ブックス,NHK出版 (2020).

O. Lambert, G. Bianucci, R. Salas-Gismondi, C. D. Celma, E. Steurbaut, M. Urbina and C. de Muizon, “An Amphibious Whale from the Middle Eocene of Peru Reveals Early South Pacific Dispersal of Quadrupedal Cetaceans”, Curr. Biol. 29(8): 1352-1359 (2019).

A. S. Gohar, M. S. Antar, R. W. Boessenecker, D. A. Sabry, S. El-Sayed, E. R. Seiffert, I. S. Zalmout, and H. M. Sallam, “A new protocetid whale offers clues to biogeography and feeding ecology in early cetacean evolution”, Proc. R. Soc. Lond. Ser. B. Biol. Sci. 288(1957) (2021).(*註1) ダーウィンのこの表現には比喩が含まれているので注意が必要である。ダーウィンが「自然淘汰」を擬人的に表現しているのは、あくまでレトリックであり、「自然淘汰」を実行する何らかの巨大な知性(神など)を想定しているのでは決してない。むしろダーウィンは、生命の創造にそうした知性が関与したという創造論をさまざまなデータを根拠に否定している。自然淘汰は、次世代に多くの子供を残そうとする生物が、遺伝と変異という性質を備えながら生存闘争を繰り広げれば、文字通り「自然に」起こる現象である。

(*註2)ここで示した蚊の口器の進化例は、自然淘汰説のロジックを紹介するために筆者が考えついた仮想的な例である。ここに書かれているような蚊の進化が実際に起きたかどうかは検証されるべきだが、筆者は不勉強のため、そのような研究があるかどうかを知らない。

(*註3)ラマルクが提唱した「用不用説」は今日では否定されているが、ラマルクはダーウィンよりも先に「種は変化」するという進化の概念を理論化している。ダーウィンもラマルクの説に影響を受けた部分はあったようで、『種の起源』の中で用不用説を使って説明をしている箇所がある。

(*註4)「親がトレーニングによって後天的に獲得した形質が子に遺伝する」という意味での「獲得形質の遺伝」は否定されている。しかし、後天的に獲得された形質が次世代に継承されていく現象は発見されている。環境や栄養などの影響でDNAの塩基配列の一部にメチル基 -CH3 が付加される化学反応(DNAのメチル化)が起き、これによって遺伝子の一部が働かなくなり、それが次世代に継承されていくことがある。こうした現象は「エピジェネティクス」と呼ばれる分野で近年研究が進められている。ただしこれはラマルクが提唱した意味での獲得形質の遺伝とは異なる。

(*註5)註2と同じく、ここで説明したようなキリンの進化が実際に起きたかどうかは分からないが、現代の進化論に照らして説明すればこのようになる。

(*註6)ここで筆者が使ったロジックは、「自然淘汰」とは別の「中立進化」と呼ばれる理論に基づいている。「中立進化」とは、1968年に遺伝学者の木村資生(きむら・もとお)によって提唱されたもので、「DNAの塩基配列に生じる変異は、その多くが自然淘汰において有利でも不利でもない中立の変異である」というもの。有利でも不利でもない変異が、偶然、次世代に受け継がれることでも進化は起こるという考え方だ。モグラの例では、「目が見えにくくなる」という変異はモグラにとっては不利でも有利でもない中立の変異であり、そのため自然淘汰によって排除されることなく、偶然次世代に継承されたと考えられる。現代では、生物の進化は「自然淘汰による適応進化」と「中立進化」という2つのメカニズムからなると考えられている。

(*註7)ペルーとエジプトで、陸上と水中の両方で生活していたと思われるクジラの祖先の化石が発見されている(文献3, 4)。幸運にも古い地層から中間的な性質を備えた生物の化石が見つかることがあるが、かつて存在したすべての中間種が化石として残るとは限らない。

四万十川ミドリムシ

ライター

青森県生まれ、千葉県育ち。博士(理学)。大学院で非線形物理学を専攻し、現在は、複雑系物理の観点から生き物の行動と脳のしくみを研究している。浄土宗の僧侶。好きなSF映画は『ブレードランナー』と『平成狸合戦ぽんぽこ』。