SCIENCE

「機械じかけの生命」というメタファ

目次

生物をある種のマシンとしてとらえる試みは「生物機械論」と呼ばれている。これは、近代哲学の祖であるフランスの哲学者、ルネ・デカルトが提唱し[1]、現代の生物学では広く浸透している研究プログラムである。

しかしながら、「生物=マシン」というアナロジやメタファは果たして妥当なのだろうか? 生物とマシンの違いとは何だろうか? そして生物機械論のレトリカルな演出と宣伝がもたらすある深刻な問題とは? 科学哲学者であるダニエル・J・ニコルソン博士の分析から、「機械仕掛けの生命」というアイデアの落とし穴を覗いてみよう。

現代生物学のフィロソフィ

現代の生物学者は、生物をマシンの言葉で理解する。彼らに「なぜ眼は見えるのか?」と問いかければ、「それは眼がカメラと同じ機構を備えていているからだ」と答えてくれるだろう。「人体はどうやって感染症に対抗しているのか?」と尋ねれば、さまざまな白血球たちが見事に連絡しあって病原体に対処する巧妙な防衛システムの作動原理を教えてくれるだろう。

では、「生命とは何か?」と問いかけてみるとどうだろうか。多くの研究者はこの問いかけに口籠もってしまうに違いない。なぜならば、現代の生物学研究のプログラムは、「生命とは何か」という存在論的な問いに答えるのではなく、「生物の中で何が起きているのか」という問いに答えることに特化しているからだ。生物学研究の多くの場面において、生体内で活躍するさまざまな器官、細胞、分子が歯車のように連携しながら一連の仕事をなしとげる様子が文字通り機械論的に説明される。

生き物はよくできた自動機械(オートマタ)なのか

超音波を使って物体の位置情報を知ることのできるコウモリ。高速で羽ばたきながら空中でホバリングするハチドリ。小さな眼が数万個も集まった複眼をもつトンボ。これらの生物の能力は、天然の「ソナー」、「ドローン」、「複眼カメラ」として説明されるだろう。

生物をマシンとしてとらえるアイデアの源泉は、17世紀に活躍したフランスの哲学者ルネ・デカルトにまでさかのぼる。デカルトが提唱した「機械哲学」によって、さまざまな生命現象を人工機械のふるまいと同じように説明できるパラダイムが生まれた [2]。

この生物機械論があからさまに推進された例として、たとえば、デカルトによる筋収縮の空気圧理論、ウィリアム・ハーヴェーによる心臓のポンプモデル、ジャック・ド・ヴォーカンソンによって作製されたオートマタ(自動機械)、スティーヴン・ヘールズによる植物内の水の運動に関する流体静力学、そしてヘルマン・フォン・ヘルムホルツによる電気インパルスとしての神経伝導の研究などが挙げられる [2]。

生き物のアナロジとメタファ:時計からコンピュータまで

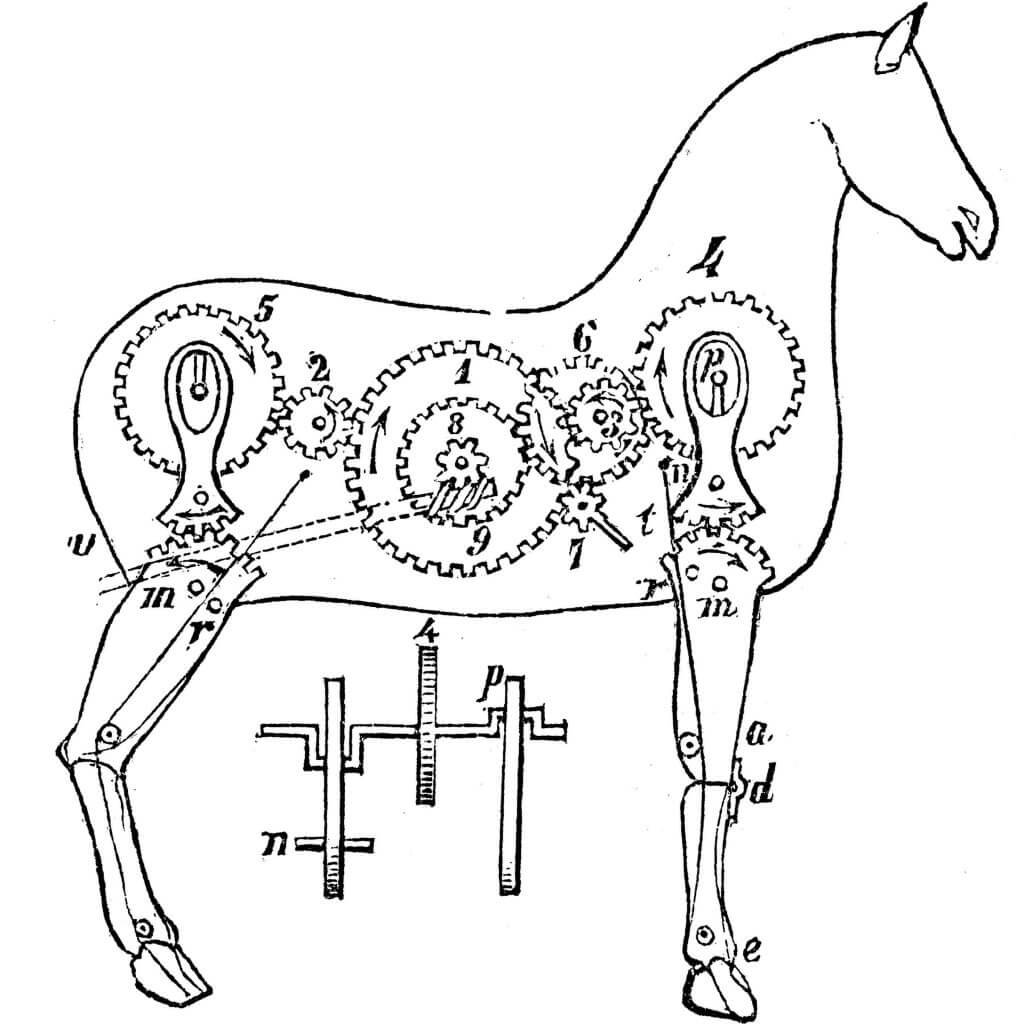

デカルトが「生物機械論」を打ち出して以降、生物を理論化しようとする試みは、テクノロジーの発展に歩調を合わせながら変化し、生物はそれぞれの時代を代表するマシンに喩えられていったという [3]。

17-18世紀には正確に微調整された歯車が組み合わさって動く「時計」として、18世紀には燃焼によってエネルギーを消費して熱を発しながら仕事をおこなう「蒸気機関」として、19世紀には相互に関連する多数の化学反応を制御する「化学工場」として、そして20世紀には環境の情報を計算して適切な反応をフィードバックする「コンピュータ」に喩えられてきた [3]。

遺伝学と分子生物学が発達した現代においては、生命はゲノムというソフトウェアでプログラムされた複雑なハードウェアであると捉えることもできるだろう。

「生物=マシン」というアナロジあるいはメタファは、得体の知れない複雑な生命を、私たちの慣れ親しんだテクノロジーに照らし合わせて理解することを助けてくれる。人工のテクノロジーやマシンは、人間がある目的のもとに設計して作り出したものであるがゆえ、その動作の一挙手一投足すべてが把握されたシステムである。そのような完全に動作原理がわかっているテクノロジーと、曖昧模糊とした生命を比較することで、生命現象のモデル化が強力に推進されるというところに生物機械論の大きな利点がある。

これにより、生物学者は「生命とは何か」という過酷な問題に取り組むのではなく[3]、代わりにその「機械的な動作原理」の解明に打ち込むことができるようになった。

生物と機械の決定的な違い

現代生物学はデカルトの生物機械論を金科玉条にして成功をおさめてきたし、今後もこの方向性は発展していくに違いない。しかしここで一旦、「生物=マシン」というアナロジやメタファを批判的に捉えてみることは、科学の進展において決して無駄ではないと思われる。

科学哲学者のダニエル・J・ニコルソン博士は ”Organisms≠Machines’’と題した論文の中で次のように指摘している [3]:

逆説的ではあるが、生物とマシンの最も重要な相違点は、両者の最も明白な見かけの類似点に見出すことができる。生物もマシンも、ある特定の目的の達成にむけて作動している。その意味で、生物もマシンも目的を持ったシステムである。しかし、両者の目的性はまったく別物である。機械はその外部に目的をもつが、生物はその内部に目的を持つのだ。(筆者訳)

つまり、機械はエンジニアに課された目的のために作動するシステムであり、その動作の受益者は常にシステムの外部にある。一方、生物は自身の内発的な目的によって作動し、その振る舞いは常に自身の利益のみに向けられている。このように、生物と機械には、その動作の目的のあり方に決定的な違いがある。

それでもなお「生物=マシン」というアナロジから生物の多くを学ぶことができるのは何故だろうか? 実はこの「生物=マシン」というアナロジを有効に使えるのは、生物を「部分」と「全体」に切り離して研究する場合に限られる。

科学哲学者のダニエル・J・ニコルソン博士によれば、生物の器官、組織、分子などの各部分を生物全体から切り離してしまえば、それらの各部分は「生物全体の目的」、いわば部品の外側に設定された目的のために作動する機械とみなすことができる。すなわち「生物を構成する部分」は「生物全体の目的」を遂行するマシンとしての属性をもつことがわかる [3]。

生物からある部分を局所的に切り出し、それらを機械として調べることで、生物部品が生物全体の目的を達成するメカニズムや、部品と機能の因果関係を明確に取り出すことができる。これは視点を変えてみれば、生物機械論とは、生物の中で「機械」と考えても差し支えないような「部分」を見つけ出す作業であるとも言えるだろう。

機械論が取りこぼしたものを求めて

これまでに見てきたように、生物機械論は、生命現象の因果関係をうまく説明できる「部分」をリストアップし、その「部分」が受け持つ機能を調べあげる方法論である。

ここで「機械論が取りこぼしてしまう生命の性質があるのではないか?」と考えるのは至極当然のことである。このように、機械論の外に追いやられた生命の側面に目を向けようとする科学哲学運動は古くからなされてきた。物理学や化学とは異なる新しい原理を生物の中に見出そうとする「ヴァイタリズム(生気論)」[9] や、要素に還元することができない生物の全体性やシステム性を理解しようとする「ホーリズム(全体論)」や「有機体論」がその代表である。

環世界というアイデア:自然を切りとる生き物たち

生物学者のヤーコプ・フォン・ユクスキュル (1864-1944) は生物機械論に公然と反対した。ユクスキュルはその著書『生物から見た世界』において、生物は機械ではなく主体であることを強調している [4]。ユクスキュルがユニークなのは、「環世界(ウムヴェルト)」という概念を提唱し、動物の知覚について独自の説明を与えたことである。

生き物は、それぞれに備わった感覚器官で世界を切り取り、独自の知覚世界を生きている。たとえば、ヘビは赤外線で獲物を探し、モンシロチョウは紫外線でパートナーを見つける。

これらの生物の内部では、それぞれに固有の感覚の総体として異なる世界が立ち上がっているはずだ、とユクスキュルは考えた。すなわち、生物にとって「ありのままの自然」など存在せず、そこには、変形され、フィルタされた世界が広がっているというわけだ。

ユクスキュルは、こうした「変形された知覚世界」を「環世界」と呼び、客観的な「外界」とは明確に区別したのである。ユクスキュルは環世界というアイデアを用いて、機械論が度外視した生命の全体性や主体性にスポットライトを当て [6]、機械論では対処できない生命性の研究に取り組もうとした。

反生物機械論が呼びよせる魔術

生物機械論への異議は、時として魔術めいたものを招き入れることがある。発生生物学者であり、のちに哲学者となったハンス・ドリーシュ(1867-1941)は、生物機械論に反対する立場を明確にして「ネオヴァイタリズム(新生気論)」を標榜したことで知られる。

1891年、ドリーシュはウニの受精卵の発生を研究中に、2細胞期の胚をばらばらに分離しても、それぞれが小さなウニの幼生として育つという現象を発見する。そこから彼は「生物は部品の一部を欠損しても、システム内部で何らかの調整がはたらいてその欠損が補われ、全体性が回復される」という非機械的な側面に着目すようになる [10]。

やがて1899年には、彼はヴァイタリズムの立場を取るようになったという [10]。ドリーシュは、機械論では説明するこのできない何らかの生命力として「エンテレヒー」なるものを提唱した [10,11]。この魔術めいたあやしげな概念は、結局、生物学の法則を提出することにはまったく貢献することなく、単なる言葉として導入されただけにとどまった [12]。

生物機械論が呼びよせる魔術

このように、生物機械論に挑戦しようとすると、エンテレヒーのような魔術的な概念を召喚してしまう恐れがあることがわかった。一方で、生物機械論は、きわめて堅牢で魔術が入る混む隙などないように見える。ならば私たちは大船に乗った気分で、機械論を推し進めていけばよいのかもしれない。

だが、果たして本当にそうだろうか。科学哲学者のダニエル・J・ニコルソン博士は、「生物=マシン」という機械論のアナロジが、現代においてある深刻な問題を引き起していると指摘する。

ニコルソン博士によれば、1998年に科学雑誌Cell (第92巻3号)において、タンパク質を機械論的に理解することを呼びかける特集が組まれて以降、「分子機械」という用語が分子生物学者のあいだで急速に広がり、流行表現となったという[3]。この「分子機械」という表現は、主にレビュー論文(ある分野ですでに発表された研究論文をまとめて議論する論文)において使われたり、学会の名前や学会のセッションの名前に頻繁に登場するという。

ニコルソン博士は、この「分子機械」という用語が、専門分野の外側に向けて使われることが多く、その役割は主に科学的というよりもむしろ社会的なものであると分析する [3]。

社会のレベルで使われる「分子機械」という用語は、深刻で有害な効果をもたらしているという。生物学者が機械論的な用語を頻繁に好んで使うようになった結果、インテリジェント・デザイン(生物は何らかの偉大な知性によって創造されたとする理論)を信奉する人々が「生物=マシン」というアナロジを積極的に利用し始めたのだ [3]。

実際、生化学者であり、インテリジェント・デザインの支持者であるマイケル・J・ベーエ博士は、生物が分子レベルで非常に精巧にできた機械であるというアナロジを利用して、機械である生物の外部には設計者や創造者がいるはずだと主張している[13,14]。「生物=マシン」というアナロジに科学者がお墨付きを与えたことで、インテリジェント・デザインという魔術が励まされているという興味深い現象が起きている。

インターネットでざっと調べただけでも、インテリジェント・デザインを信奉する団体は、イルカのソナー、アホウドリの飛行技能、ホタルやイカの生物発光、傷の治癒システム、冬眠中のリスの脳のメンテナンス、ネコの舌やサメの肌のよくできた構造、ウミガメのナビゲーション能力、植物のでんぷん調整がある種の計算であることなどを挙げて、それらが何らかの知性によって設計されたものであることをほのめかしている。中には科学ニュースや科学者の言葉が引用されているものさえある。

サイエンティストが科学を社会に伝達するとき、わかりやすく説明することを心がけている。しかし、生命をマシンに例える魅力的な演出や宣伝は、インテリジェント・デザインという魔術的な説明原理を正当化するために巧みに利用されている。「分かりやすさ」の影には、常に「厳密さの犠牲」が横たわっていることを忘れてはいけない。レトリックにご用心。科学コミュニケーションの在り方が、いま、問われている。

参考文献

[1] ルネ・デカルト,『方法序説』

[2] Daniel Garber, “Descartes, Mechanics, and the Mechanical Philosophy”, Midwest Studies in Philosophy XXVI (2002).

[3] Daniel J. Nicholson, “Organisms≠Machines”, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 44 (2013) 669-768.

[4] ユクスキュル,クリサート,『生物から見た世界』

[5] 秋澤 雅男,『ヤーコプ・フォン・ユクスキュルの環境世界論再考』

[6] http://ritsumeikeizai.koj.jp/koj_pdfs/43509.pdf

[7] Charles T. Wolfe, “The organism as ontological go-between: Hybridity, boundaries and degrees of reality in its conceptual history”, Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Bioloical and Biomedical Sciences Volume 48, Part B, 151-161 (2014).

[8] 大黒 岳彦,『非デカルト的身体論の諸相』,明治大学社会科学研究所紀要,43(2): 409-432 (2005).

[9] 小林 睦,『ハイデガーと生物学 – 機械論・生気論・進化論』,アルテスリベラレス(岩手大学人文社会科学部紀要)第82号: 1-16 (2008).

[10] 米本 昌平,『生気論とは何であったか – 知的衝撃としてのH. Driesch』,科学基礎論研究 Vol. 13 No.4: 163-169 (1978).

[11] 福元 圭太,『ハンス・ドリーシュ試論:「エンテレヒーの行方(1)」』,言語文化論究 36: 1-13 九州大学大学院言語文化研究院 (2016).

[12] ルドルフ・カルナップ(著),沢田 允茂,中山 浩二郎,持丸 悦朗(訳),『物理学の哲学的基礎 – 科学の哲学への序説』,第11刷,岩波書店 (1982).

[13] https://www.christianpost.com/news/understanding-creation-evolution-and-intelligent-design-7555/print.html

[14] Michael J. Behe, “Molecular Machines: Experimental Support for the Design Inference”

[15] http://www.arn.org/docs/behe/mb_mm92496.htm

四万十川ミドリムシ

ライター

青森県生まれ、千葉県育ち。博士(理学)。大学院で非線形物理学を専攻し、現在は、複雑系物理の観点から生き物の行動と脳のしくみを研究している。浄土宗の僧侶。好きなSF映画は『ブレードランナー』と『平成狸合戦ぽんぽこ』。