CULTURE

シグニファイア〜人間の行動を誘う都市たち〜

目次

人間除けのイガイガ

隅田川の川沿いに広がる首都高速高架下の大空間には、不思議なオブジェが多数ある。

小さな石が散りばめられ枯山水のように巨石が置かれたオブジェや、石でできた謎の石棺状のオブジェが不均一な高さで並ぶ空間が続いていく。また平たい場所を埋め尽くすように不自然に隆起した斜面がうねうねと続き、その表面も小石で覆われている。また広場にもならないような小さな高架下の空き地にも、大きな石を大量に敷き詰めた謎のオブジェが作られている。

最初見かけた時は何の意図があるのかさっぱり分からず、痛そうで全く美しくない。最近街中でよく見かける鳥除けのイガイガを思い起こさせる。

実はこれらオブジェのようなものたちは、「ここに寝ないでくれ、どこかに行ってくれ」というシンプルでネガティブなメッセージを、路上生活当事者にだけわかる形で発信しているのである。

建築史家の五十嵐太郎氏はこれらを「排除アート」と記している(実際にはアートというより、より権威主義と結びつきやすい建築やアーバン・デザインであることも五十嵐氏が著作『誰のための排除アート?ー不寛容と自己責任論ー』などで指摘している。本文では“オブジェ”と呼称することにする)。

新宿や渋谷、銀座などの地下通路や公共地にこういったオブジェのようなものが多数設置されている。どの場所もホームレスにとっては雨風の凌げる、冬場では生死に関わるような大切な寝床の場であるが、その美しくないオブジェたちが発するメッセージは明確である。

また五十嵐氏は、公園やバス停のベンチが、近年手すりのような仕切りが付いたものばかりにすり替わっていることを指摘している。これは一見すると親切なデザインのように見えるが、実は公園のベンチで横になろうとするホームレスを排除する意図を持っている。もちろん路上生活者の人々が公共地を長く占拠することは正しいとは言い切れないが、近隣住民ですらちょっと体調が悪いなと思っても横になることもできない非常にリラックスし辛いデザインになっている。

ベンチの用途は本来様々なはずだが、“座る”という行為のカタチが他者に強制され知らぬ間に誘導されているのは興味深い。

また渋谷ハチ公前のベンチは2本のパイプでできており、しばらく座ってみたがとても長居できるものではない座り心地だった。これは路上生活者のみならず、普通の人々がたむろしやすいハチ公前の“滞在時間を短縮する”という意図が込められている。販売単価の安いラーメン店では椅子を座り心地が良くないものにし、顧客の滞在時間を減らし回転率を上げるという戦略を思い起こさせる。

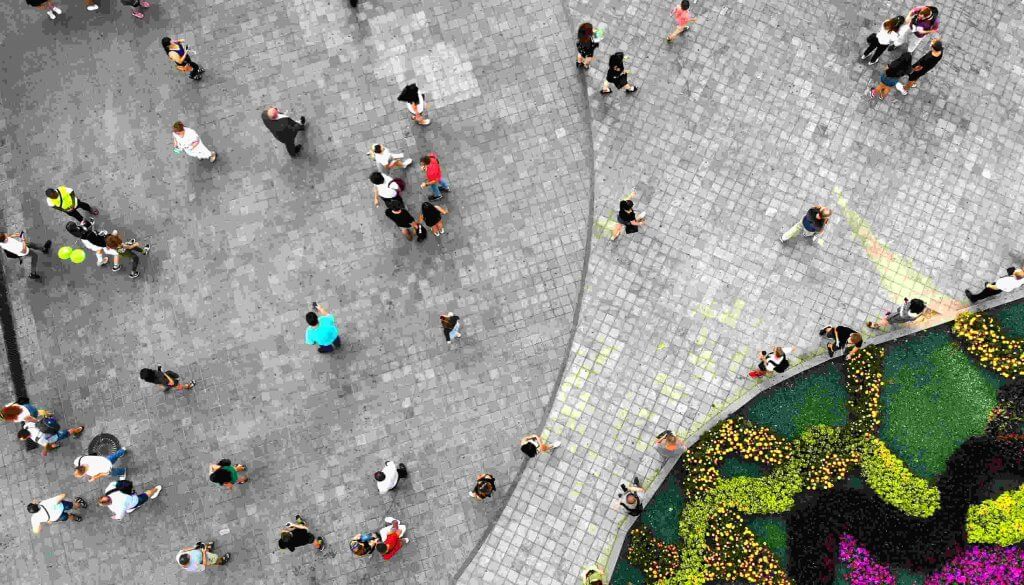

公共の場は誰にでもいつでも開かれていると思い込んでいたが、実際の都市は我々の行動を密かにいざなっているのである。

シグニファイアされる公共空間

五十嵐氏は『過防備都市』の中で、これらイガイガのオブジェの成り立ちを“犯罪に対する不安”の増幅という視点で論じている。

1995年の地下鉄サリン事件は、世界を揺るがしたテロ事件であり、ここから日本社会は大きく変化していった。五十嵐氏の示す「疑わしきは監視せよというポスト近代の社会」へ突入し、2001年に発生した同時多発テロから、世界全体も「セキュリティ過剰」に向かっていく。

イラク戦争が勃発し自衛隊派兵が行われると、同じく派兵を行ったスペインで列車の爆発テロが起き、日本でもテロ警戒の流れが瞬く間に広まった。巷には治安への不安と安全を希求する声が溢れ、監視カメラなどが大きく普及したのはこの頃である。

1996年に青島幸男都知事(当時)が新宿西口地下街のホームレスを強制撤去し、その段ボールハウス跡に先端が斜めにカットされた円筒形のオブジェを置いた。座ることもできないゆるい見た目のオブジェ群は、“治安改善”という拒否のメッセージであった。その後都内にこのようなオブジェが急増していった。

では、一体日本にとっての“公共”とは何なのだろう。

『環境行動のデータファイル』で、高橋鷹志+チームEBSは、そもそも広場というものの役割が日本と海外では大きく違うと指摘している。

古代ローマ時代から市民ホールや闘技場などに加え「広場(フォルム)」も人工的に都市に設置されてきた。ヨーロッパ各都市で教会や市庁舎前によく見られる、人々が自由に闊歩し市場やカフェのテラスなどがせり出す自由な広場は、そうした古代の都市計画の伝統に基づいている。日本はそのような公共地にあたる庭のようなものが「首長の家(本家、大家、本屋)」に紐づけられており、外には開かれていなかった。

それ故に、渋谷のミヤシタパークや池袋のラシーヌファームトゥパークなど、広場として賑わっている場所は企業が管理やプロデュースを行っており、その周辺施設を使用するものでなければ足を踏み入れにくいような場になっている。対して本当の意味での公共地である駅前広場や地下道などの公開スペースは、人々が寛げる場をあえて設置していない場合が多く、管理者による暗黙の行動コントロールを感じざるを得ない。

こうした対象物と人間との接触方法を誘導することをデザイン用語で「シグニファイア」という。

環境に促される私たちの身体

『環境行動のデータファイル』には他にも非常に興味深い公共デザイン例とシグニファイアの関係が示されている。ここでいくつか紹介しよう。

1987年に松屋銀座が行ったデパートのトイレ改革「コンフォートステーション」はその後の公衆トイレの概念に大きな変化を与えた。各階のトイレを様々なコンセプトを基に改装し、トイレ空間を“もてなし”の場へ捉え直し、短時間ではあるが“くつろぐ”ことを誘導している。

ペーパーなどの消耗品を美しく機能的に収納し、手荷物置き場に段差をつけて子どもも座れるようにする。また化粧直しのためのパウダールームを併設するなど、清潔性のみならず快適性も追求している。デパートのトイレで始まったエクストラコンフォータブルな空間作りは、駅などの完全なる公衆トイレにも徐々に広がりを見せている。

電源スイッチやテレビボタンの操作などは我々が常日頃行っている動作であるが、ここにも私たちの身体のクセを利用したシグニファイアが付与されている。

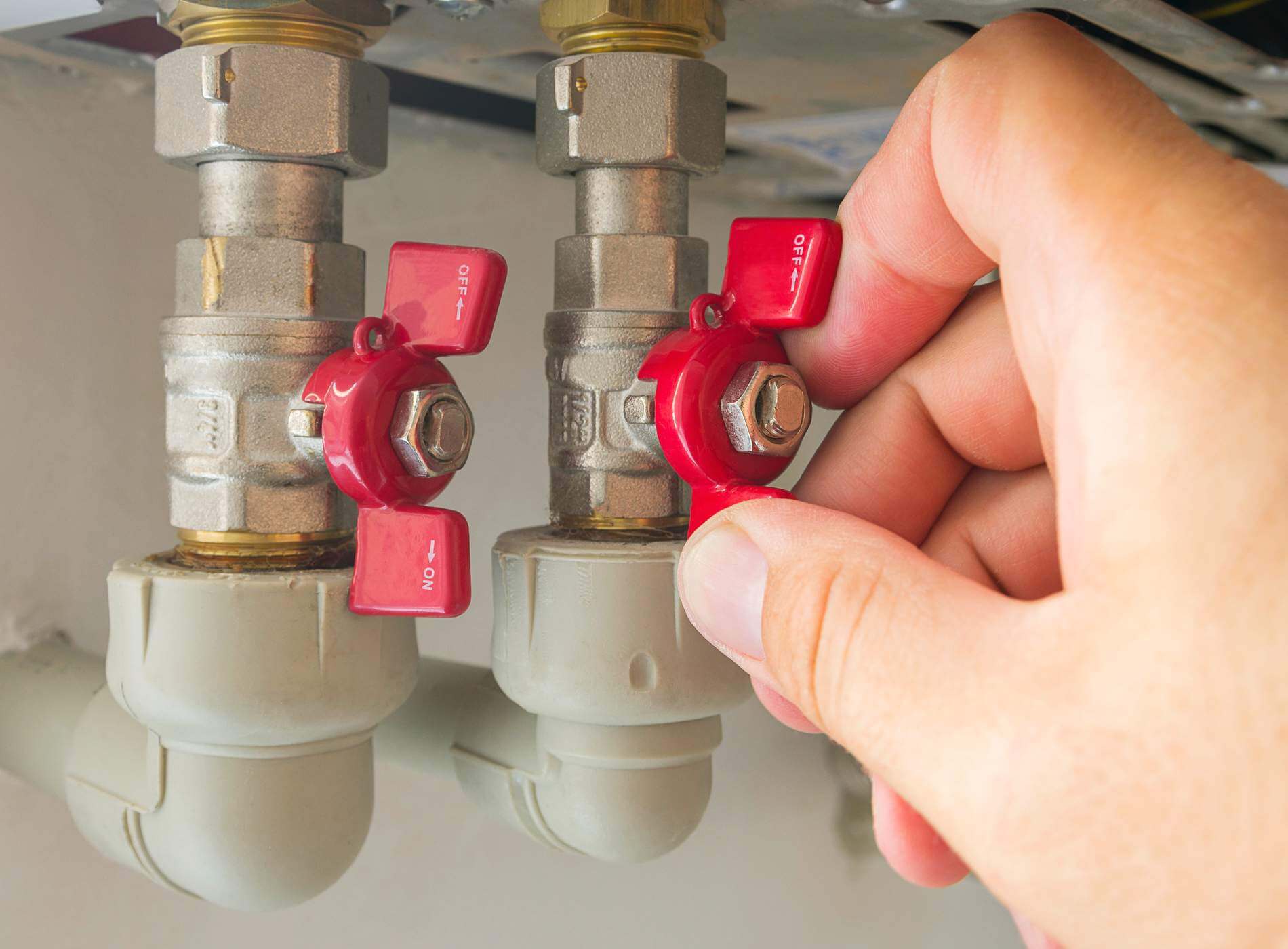

人間はボタンやスイッチや回転ノブに対して、どちらにひねれば音量が大きくなる、どちらにスイッチを上下させれば電源が切れる・入る、などの機能概念を直感的・無意識的に判断しており、それが集団で共通認識として知覚されている。これを「ポピュレーションステレオタイプ」と言う。大体の電化製品などの電源はこのポピュレーションステレオタイプを利用してシグニファイアされている。反対に水道器具、ガス、石油燃焼機などの点火や出水の動作は、このステレオタイプと逆にセットされている。安全性やトラブルの可能性がある場合、よりユーザーの行動が慎重になるようにシグニファイアされているのである。

電車に乗り座席に腰掛けた時、下車して席が空いてくると隣人との間に距離を設ける為に端に移動したことは誰しもが経験しているのではないだろうか。社会心理学者ロバート・ソマーはこの空間意識を「パーソナルスペース」と名付けた。誰もが身体の周りに他人との距離を保ちたい“なわばり”を持っていて、その境界は目に見えない。他者がなわばりへ侵入することを防ぐために身体の向きを変えたり、距離を取ったりして快適さを保とうとしている。

手すりのついた座る人を限定するベンチのシグニファイアとは別に、座る向きを限定しない、背もたれや手すりの無い複数人がけのベンチを公共空間で見かけることがある。これは座る人が他者同士なのか、知人同士なのかで、パーソナルスペースの取り方を自分で選択できるようにシグニファイアされている。背を背けたり間反対に座ることもできるし、2人で内側を向き、近づいて会話にいそしむこともできるのである。

包摂を試みる都市

シグニファイアによってイガイガオブジェのような排他性が都市に表出する一方で、「包摂する」ことを諦めていない都市もある。

デンマークのコペンハーゲン市には「スンホルム」というホームレスのための街がある。1908年に強制労働地域として設立され、1976年までアルコール中毒や薬物中毒者、売春婦、精神疾患を抱えて路上生活者となった人々を一箇所に集め、労働力として“有効活用”していた。しかし2000年から政策を本格的に転換し、食事や医療が受けられるシェルターやアルコール中毒者のためのシェアハウスなどを運営し、ホームレスの人々(居住者は”ユーザー”と呼ばれる)が自分の意志で短期・長期滞在できる街になっている。

元々城壁のように街の周りが堀で囲まれており、収容所のごとく近隣と分断されていたが、堀が埋め立てられ近隣地域と一体の構造になり社会との接点を取り戻した。しかし住環境の区分が曖昧になると今度は近隣の街にも薬物中毒者などが見られるようになり、地域全体の治安が悪化してしまった。これはどんな公共地にも見られる、綺麗事では片付けられない問題でもある。

しかしコペンハーゲン市はスンホルムのユーザー達が再び社会に参画できるような街にすることを諦めていない。

再び堀や塀で囲って見えなくするのではなく、デザイナーや建築家達と共同で、ユーザーと近隣住民が同じ場所でガーデニングを楽しめるシティガーデンや、人々が思いおもいに過ごすことができるデザイン性の高いストリートファニチャーなどを設置している。どちらも開放的かつ、街角を散歩する上でふと立ち止まったり座り込みたくなるような明るさがあり、自然と他者との距離が近くなるようなシグニファイアが設計されている。現実的な地域安全問題にも向き合いつつ、排除ではなく包摂を目指し、開かれた場所にしようと試行錯誤し続けている。

街は残り、私たちは去る

リチャード・リンクレーター監督の映画『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』は、オーストリアの街角で起こる美しいロマンスと共に、環境と時間に非常に重きを置いた作品である。

登場人物のセリーヌは、街角に貼られたスーラの絵画展のポスターを見て、「見て。環境の方が人間より強い。人間は移ろいやすい束の間の存在ね」と語る。映画の最後、主人公2人が歩いたウィーンの様々な場所が、2人が不在のまま実存している様子が荘厳に映されていく。

セリーヌが言ったように、我々は環境によるアフォーダンスとシグニファイアに寄りかかりながらその間を漂う存在であり、環境は私たちが消えてもそこに残り続けるのだ。だからこそ、環境が私たちを誘導することの意味はとても強い。

都市空間デザイナーでイラストレーターのアルヤン・イェーガーは、ビッグイシュー誌でのインタビューで、彼がデザインする都市の姿をこう語っている。

「私たちはベンチに誰が座るかまでは決められません。でもベンチがなければ誰も座ろうとすらしませんよね。私が手掛けるのは、誰もが利用できる空間づくりです」

彼が描いた街のベンチのイラストでは、人々が思いおもいに過ごしている。昼寝したりキスしあったり、ベンチのヘリをスケートボードで滑ったり。荷物をたくさん持って眠りにつくホームレスの姿もある。世界のどこかで、こうした街づくりが行われている。

人を退けるイガイガではなく、人が自分の行動を自分で選択できるような環境社会が、いつか実現できるのかもしれない。

参考文献

まちなか広場の公共性を高める ー社会構造のデザイン試論ー 西村 亮彦

http://humanscape.main.jp/wp-content/uploads/2019/12/1910_Social-Space-Design.pdf

歩道におけるベンチ設置の現状と休憩空間整備の方向性 ー地方都市の特定旅客施設状況からの考察 内山紀美子

https://www.jstage.jst.go.jp/article/aijt/14/27/14_27_281/_pdf

St. Pete’s iconic green benches: Their legacy is more painful than you think Tampa Bay Times

https://www.tampabay.com/news/st-petersburg/2020/02/25/st-petes-iconic-green-benches-their-legacy-is-more-painful-than-you-think/

“Welcome in my backyard”…but on my terms: making sense of homeless exclusion from renewed urban spaces in Copenhagen. Parama Roy

https://www.researchgate.net/publication/314865601_Welcome_in_my_backyardbut_on_my_terms_making_sense_of_homeless_exclusion_from_renewed_urban_spaces_in_Copenhagen

Sundholm Including You (Copenhagen) URBACT

https://www.slideshare.net/URBACT/sundholm-including-you-copenhagen

都市空間デザインに必要な視点とはー車優先の社会からすべての人に住みよい街へ THE BIG ISSUE online

https://bigissue-online.jp/archives/1073722620.html

高橋鷹志+チームEBS著「環境行動のデータファイル」

伊藤 甘露

ライター

人間、哲学、宗教、文化人類学、芸術、自然科学を探索する者