CULTURE

ルーブル美術館をテクノロジーで歩く時 ー美術・博物館のデジタル最前線ー

目次

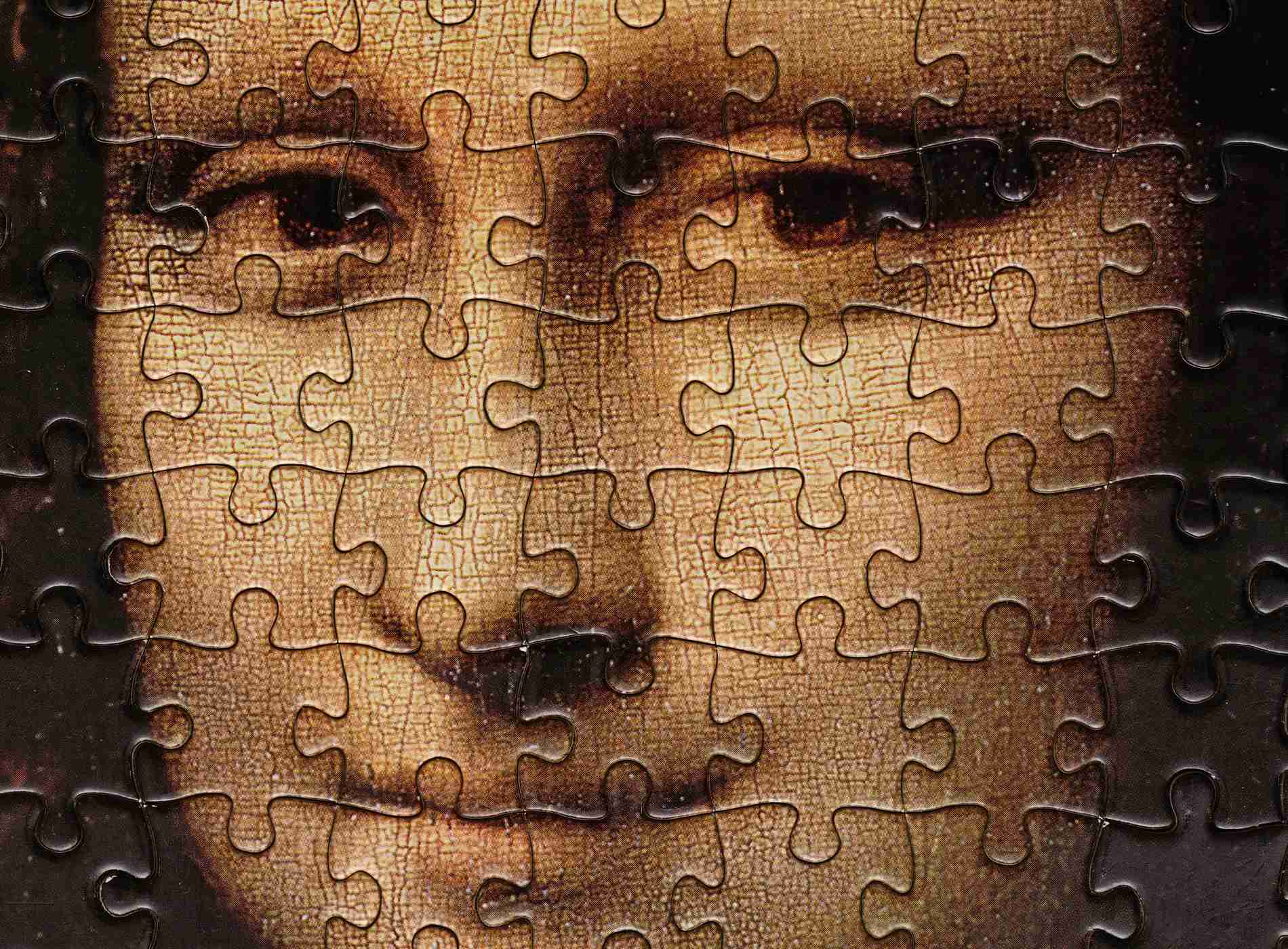

ルーブル美術館のモナ・リザの間は、まるでオイルサーディンの瓶詰めのようだ。

展示室にぎゅうぎゅうに詰まった人々が、警備員に追い立てられながら移動してゆく。最前列でも約3メートル離れた場所から見えるか見えないか、一目会いたいと思った悠久の女性は、残像のように通り過ぎる。

オルセー美術館には、話すフィンセント・ファン・ゴッホが現れる。スクリーンに入れられたゴッホはイーゼルの横に腰掛けながら来館者の問いかけに答え、自身の作品について語り始めた。左耳が下部の殆どを失った状態で、それが有名な耳切り事件後の彼であることが分かる。

オイルサーディン問題とゴッホの出現には、それぞれAIとテクノロジーが関わる。ひとつはより良い鑑賞体験を目指した解決策として、もう一つは、作品に奥行きをもたらす“声”をより立体的実体験にし鑑賞者に届ける触媒として、AIとテクノロジーが機能しているのである。

私はデータになり語り継ぐ

オルセーに現れたのは、ゴッホ生前の手紙などをデータとして取り込んだ、ゴッホAI “Hello Vincent”である。2023年10月に始まった企画展で披露されたもので、同国スタートアップのJumbo Manaの生成AIを使用している。

データとして800通以上のゴッホの書いた手紙を学習、ゴッホ専門美術史家の監修により当時の話し方やゴッホ自身の性格の再現が試みられている。

こうした、既に没した録画や録音記録の乏しい時代の著名人をAIで再現する試みは現在活発に行われている。白黒写真や白黒映像をカラーリングし、かつ写真の中の人物を動かす“過去を躍動させる”AI技術の普及も目覚ましい。

そうした技術が現代の我々に今までとは全く違う過去の印象を与えたように、生成された人物の深い部分まで“一人間”として理解が深まるという新しい学習・鑑賞体験をもたらすことは間違いない。

しかし、既に存命ではなく音声資料なども乏しいからこそ、当事者のキャラクターを脚色しかねないという、歴史学や学施的に正しく無いツールにもなりかねない部分はこれからも憂慮すべきポイントであろう。

対して、第二次世界大戦などの経験者が高齢になり証言者が減っている昨今、NYマンハッタン島のユダヤ人遺産博物館は、ホロコーストの生存者のAIと対話形式で質問することができる“Dimensions in Testimony” を展示している。

強制収容所の生存者であるPinchas Gutter氏は、Dimensions in Testimonyプロジェクトに協力した最初の人物で、展示の作成にあたり約1,500の質問に答えている。鑑賞者が質問をすると、特殊な録画および表示技術と次世代の自然言語処理によって彼の回答がリアルタイムで生成されてゆくという、非常にインタラクティブな展示アプローチである。

漫画家楳図かずおの金字塔的作品「漂流教室」では、人類は記憶と体験の継承を未来へできない為に同じ過ちを繰り返すという本質が示されるが、ホロコーストや第二次世界大戦の記憶継承者が完全にいなくなる前に、当事者の言葉と体験を正確なデータベースとして残し、それを未来世代との対話可能な形で残すということは、人間の悲しい本質を覆すために非常に重要な役割を担うはずである。

これは戦争のみならず、津波や地震などの自然災害や政治的迫害など記憶の継承が必要な問題全てに応用可能な展示手法だと思われる。

皆一度、サモトラケのニケを仰ぎ見た

さて、満員電車のように人が詰め込まれ米粒のようなモナ・リザの表情を流されてゆきながら見るルーブル美術館の鑑賞体験問題であるが、ネットワーク分析による鑑賞渋滞の緩和が現在研究されている。

東京大学先端科学技術研究センター特任准教授、吉村有司氏は、ルーヴル美術館からの依頼により混雑の要因をBluetoothセンサーを用いて解析している。館内の主要ポイントにセンサーを設置し、来館者の携帯のBluetoothを検知することにより移動変遷や滞在スポットをビッグデータから明らかにした。

多くの美術館では、学芸員が鑑賞者の後をついていきルートや滞在時間などをチェックしているが、ルーヴル美術館の平均滞在時間は 4 時間であり、4時間ついて回ってもサンプル一件分に過ぎず、現実的ではなかった。

この研究では1 年間かけて集めたビッグデータを、マシンラーニングでパターン抽出することで、曜日や時間帯、スポット別の予測を実現できた。

最も混雑するモナリザの部屋は、館内の導線ネットワークからは外れた場所に位置しており、むしろ行きづらいにも関わらず人が集まっていることが明らかになった。この結果混雑は空間導線上の問題ではなく、「モナリザ」という作品の誘因力の大きさによるものと明らかになった。

反対に空間構造上混雑しているのは「サモトラケのニケ」へと向かう大階段であることが発見された。

失われた《夜警》

近年、日本の博物館は、財政難、来場者数減少、人材不足、情報発信スキル不足など多くの課題を抱えている。これらの課題を解決するため、生成AI技術を活用した新しいミュージアムガイドシステムが開発されている。

ミュージアムガイド「やさみゅう」は、ChatGPTを利用し、ガイドの要約・翻訳をナチュラルランゲージプロセッサーで生成、それを音声AIが読み上げる。インバウンドを見越してまず日英、いずれ多言語対応を目指し、コストや応対時間の削減を実現しようとしている。

しかし現在のChatGPTに文章の添削や要約を依頼すると、思わぬ箇所で大胆な脚色や変更を入れたりする。「厳密に」というプロンプトを入れても、AIは“この方が良い文章になる”という独自性を用いたがり、まだ正確性という面では信用しきれない。もちろん6〜7か月前のAIについての情報が古いと揶揄されるほどのAI進化スピードであるから、今だけの懸念かもしれないが。

こうした若干の曖昧さは2021年6月にアムステルダム国立美術館がレンブラントの『夜警』をAIで復元した件でも同様だろう。欠損部分が確認できる17世紀にヘリット・ルンデンスが作成した模写は実存するものの、現代では誰も見たことのないレンブラントの手による完全な『夜警』の復元をAIが行ったとして、今無いもの(可能な限り過去に近い形であれ、今はもう失われているもの)を想像で補うことが美術史として正しいのか?という疑念はつきまとう。

1カット2600字のプロンプト

MoMAで展示されたレフィーク・アナドールの《Unsupervised》は、MoMAの膨大なコレクションから13万8151点のメタデータを学習し生成されたAIアートである。アナドール作品は大変人気があり様々な場面で引用されているが、批評家たちは一様に「スクリーンセイバー」と呼び、作品群に対して酷評する声もある。本作を含めたAIアートの問題点は、元になった素材以上のものを生成することが現状難しい、という点にある。

多数の人々の作り出した過去の芸術の中間値となるものを生み出すという点で、どれもどこか似ているし、キャンバスの縁まで筆に魂が込められていなければ芸術とは呼べないと言われることもあるが、筆致に“作者”の思考や手順が感じ取れないという点が、AIアートをスクリーンセイバーにしてしまうのだろう。

AIの持つ作風やクセのようなものをどうアート自体に取り入れていくかは、まだ未知数である。AIそのものが作品制作や展示手法、コンセプトに対し革新的な提案をしてくるかもしれないが、今はまだ実現していない。

反対に、人間にしか持ち得ない視点を加えながらAIと人との関わり方について鋭く作品に昇華しているアートカンパニーBlast Theoryは、興味深い作品を発表している。

《Cat Royal》は、三匹の猫たちがAIがサジェストする遊びをロボットアームが実行してくれる部屋で1日6時間を過ごし、生態学スペシャリストが安全や安心を別室でチェックしながら、AIと猫の関わりを見守る作品である。

猫たちは段々とAIによる遊びのサジェストを喜び初め、AIはその歓喜の反応を学習し更に反映させてゆく。しかし、AIロボットアームがおやつを与えると猫たちが非常に喜ぶ様子から、ナレーターが「もしこのままAIがおやつを与え続けたらどうなるだろう」と懸念するシーンがある。

この先ケアがAIによって自動学習化されていくことで、動物は、そして人間の幸福度は高まると言えるのか。何を享受し、何に気をつけなければならないか、その判断は、鑑賞者たちに委ねられている。

メディアアートの世界的なコンペティション「プリ・アルスエレクトロニカ」で、今年は生成AIを用いた作品が非常に増えていた。特に、AI in Art Awardというセクションでゴールデン・ニカを受賞したポール・トリロの《Washed Out “The Hardest Part”》という作品は、生成AIを用いられて作られたミュージックビデオであり、従来の生成画像や動画とは一線を画す、新しいAIアートの可能性を感じさせるものである。

このビデオはOpenAIが開発中の未公開映像生成AI「Sora」を用いてつくられた。画面の手前から奥に向かってカメラが進み続ける構図の中で、男女の一生が描かれる。AIらしい生成の甘さはあるものの、トリロの練り上げられた構想が音楽と完璧に調和し、現実では実現不可能と思われるカメラワークや世界観を見事に発現させている。トリロは動画を構成する 55のショットを作り上げるのに700ショットを生成し、1シーンにつきA4で2〜3ページくらいのプロンプトを書いていた。

このMVは単なるスクリーンセイバーを超えた現在の生成AIの極地にあると言えるだろう。

これからの鑑賞体験がこの目まぐるしいAIの発展と共にどう変化してゆくか、今はまだ誰にも予測できない。ただそれが良い方向にむかうように、人間こそが議論し模索し、先に進んで行かなければならないことは、間違いない。

参考文献

「Dimensions in testimony」

Museum of Jewish heritage

https:// mjhnyc.org/exhibitions/new-dimensions-in-testimony/「ビッグデータ活用で実現する市民参加型のまちづくり

東京大学 先端科学技術研究センター 吉村 有司氏に聞く(1)」

IT批評

https://it-hihyou.com/recommended/ビッグデータ活用で実現する市民参加型のまちづ/#d「Learn How AI Artist Paul Trillo Created the First Sora-Powered Music Video」

No film school

https://nofilmschool.com/ai-music-video「Washed Out “The Hardest Part”」

PRIX ARS ELECTRONICA 2024

https://calls.ars.electronica.art/2024/prix/winners/14198/「レンブラントの《夜警》、300年ぶりに本来の姿に。AIで欠損部分を復元」

美術手帖

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/24226「第11回:建築家から見たネットワーク分析 ルーヴル美術館の事例から」

新建築.ONLINE、吉村有司

https://shinkenchiku.online/column/867/「博物館・美術館のためのネットワークサイエンス」

東京大学先端科学技術研究センター、吉村有司

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/report/20240402.html「日本情報通信、 生成AIによる「多言語音声ミュージアムガイド」の実証実験を開始」

日本情報通信株式会社

https://www.niandc.co.jp/news/20240125_46398/

伊藤 甘露

ライター

人間、哲学、宗教、文化人類学、芸術、自然科学を探索する者